Кусачие комары, таким образом, появляются не из воды, во всяком случае не из такой воды, где есть растительность и обитают живые организмы. Лишь в таких водоемах, которые загрязнены настолько, что начинают дурно пахнуть и все растения и животные в нем погибают, могут появиться «домашние» комары.

Везенберг-Лунд посвятил комарам много статей (часть из них напечатана в «Записках Академии наук», 1920–1921), а также небольшую научно-популярную книжку «Комар и боль при комарином укусе» (1925). Он утверждает, что в последнее время в связи с интенсивной индустриализацией страны, загрязнением мелких пресноводных водоемов боль, возникающая от укуса комара, усилилась; что она сильнее и мучительнее у жителей городов, нежели сельской местности, у населения пригородных поселков, нежели у хуторян.

Многие маленькие болотца, по мере заполнения их отбросами приобретают неприятный запах, постепенно становятся безжизненными и превращаются в идеальное место для развития личинок комаров-кусак и весной, и поздним летом. Вместе с тем исчезают и исконные естественные враги комаров. Летучие мыши, ласточки, стрекозы — представители трех различных классов животного мира — питаются в основном комарами. Но число их с каждым десятилетием сокращается. Катастрофически быстро гибнут стрекозы от высыхания и загрязнения прудов и небольших озер.

В некоторых местах пытались бороться с комарами-мучителями с помощью керосина и ядовитых веществ. Но подобные действия так же умны, как и поступки мольсов [33] Жители острова Мольса (главный город Эбельтофт) пользуются репутацией людей глупых и недалеких; о них ходят разные смешные истории.

, — выгоняя с поля одного аиста, они сами вытоптали все зерно. В политых керосином прудах гибнут не только личинки комаров, но и те организмы, которые должны их уничтожать, и многие другие обитатели. Водоемы превращаются в зловонные мертвые ямы, лишенная жизни вода служит благодатной средой для размножения самых опасных и неприятных «домашних» комаров, которые никогда не вылупливаются в чистой воде, в воде, населенной живыми существами.

Пруд совсем разбух от нескончаемых осенних дождей, ветер гонит желтые листья в почерневшую воду. На дне уже лежит толстый слой листвы, которая скоро начнет разлагаться и отравлять воду подо льдом; она образует гумус и окрасит воду в коричневый цвет, заслоняя свет зеленым растениям.

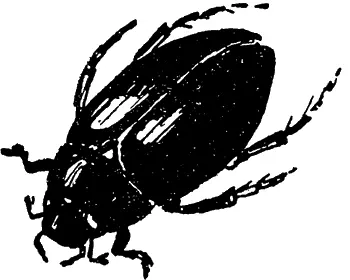

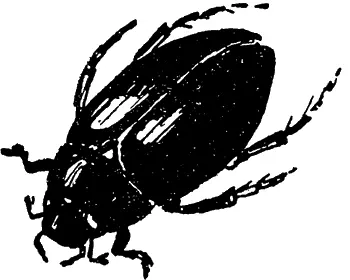

Убираешь граблями листья и тину со дна — прекрасное удобрение для огорода, — грузишь все на тачку и стараешься не задеть кого-нибудь из жителей пруда. И все-таки большие черные жуки попадают непременно. Отто Фридерих Мюллер еще в 1776 году назвал их «большими водяными навозными жуками»; а в современных учебниках они именуются водолюбами— перевод с латинского Hydrophilus . Жуки эти так велики, что с трудом помещаются в спичечный коробок: они достигают около четырех с половиной сантиметров. У них черный блестящий панцирь, снизу они плоские, сверху — сводчатые. Это сильные жуки. По данным справочной литературы, они широко распространены, но мне они попадались лишь несколько раз.

Водолюб по размерам сравним с жуком-плавунцом, оба они — водоплавающие жуки, но этим сходство и ограничивается: они отличаются друг от друга происхождением и в систематике занимают разные места. Если поместить водолюба в аквариум, видно, как жук попеременно двигает ногами, когда плывет; заметно, что плавает он плохо. В пруду он всегда держится прибрежной зоны. Водолюб в отличие от плавунца не хищник, питается растительной пищей; воду в аквариуме не загрязняет экскрементами, а изящно упаковывает их в белое серебристое вещество. В общем, приятнее обитателя для дома не найдешь.

Встреча с жуками в такое время года означает, что они зимуют в воде. Дышит жук, высунув голову (плавунец выставляет заднюю часть) над поверхностью, и воздух течет как бы по желобку, образованному передними чувствительными усиками и головой. Одну часть этого «желобка» ученые открыли в 1809 году, вторую — в 1913 году. О дыхании жуков наиболее подробно писал швейцарец Ф. Броше (1912 и 1914), о брачных играх — Везенберг-Лунд (1913). А судья Виктор Хансен, известный исследователь жуков, дал характеристику девяноста видов датских водолюбов в томе 36 «Фауны Дании» (1931).

По данным этих работ, жуки спариваются весной в зоне прибрежного мелководья, где самка достает до дна. Самец сидит на ней и сжимает четырьмя передними конечностями. При этом они вместе издают какие-то звуки.

Читать дальше