А теперь вернемся к синтетической биологии. Под ней понимается не банальная генная инженерия наподобие внедрения в бактериальную клетку полезных генов (генно-инженерный инсулин применяется с 1982 года), а создание искусственных микроорганизмов, которые будут делать абсолютно все, что мы захотим. Сотруднику швейцарского политехнического института в Цюрихе Свену Панке это видится примерно так:

Мы примемся собирать бактерии из отдельных модулей, так что они станут соответствовать нашим представлениям <���…> о производстве того или иного вида сырья, и вовсе не будут отвечать своему природному назначению.

Перспективы открываются воистину ошеломляющие. Ведь запасы нефти на нашей планете неуклонно тают, а с биотопливом из растительного сырья, о котором рассказывалось выше, дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Например, энергоемкость спирта почти вдвое уступает бензину, поэтому и в бак его придется заливать в два раза больше, чтобы проехать то же самое расстояние. Выходом из положения мог бы стать бутиловый спирт, но его в процессе дрожжевого брожения образуется сравнительно немного. Если же заменить крахмал целлюлозой, то технология ощутимо усложнится, потому что целлюлозу нужно будет разлагать на отдельные компоненты.

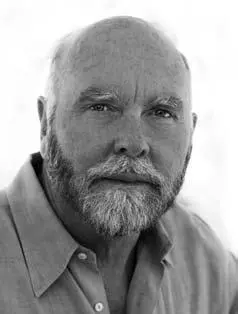

А вот если «перепрограммировать» дрожжевые грибы таким образом, чтобы они питались целлюлозой вместо сахара и крахмала, хитрая проблема разрешится сама собой. По словам Джея Каслинга, сотрудника Калифорнийского университета, подобная технология станет реальностью уже к середине текущего десятилетия. Использование модифицированных дрожжей позволит получать биологическое топливо из древесины, соломы и других сельхозотходов. «На смену нефтяной индустрии должна прийти биология», – уверенно заявляет Крейг Вентер, бесспорный первопроходец в области микробного конструирования.

Крейг Вентер

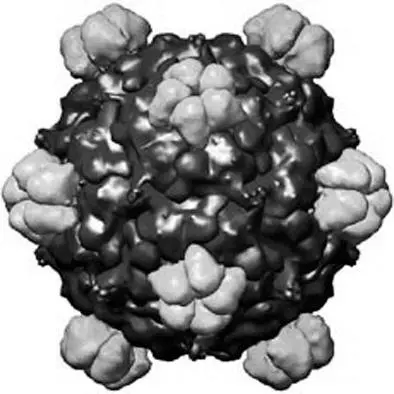

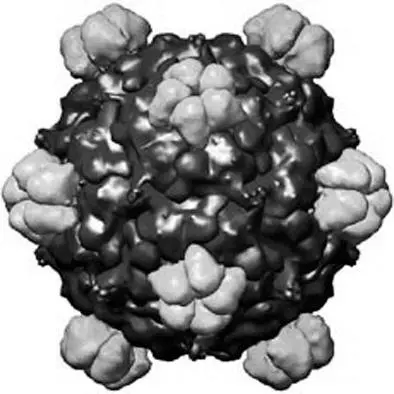

Работы Вентера как раз и положили начало синтетической биологии. Первым делом он реконструировал бактериофаг phi X 174, кольцевая молекула ДНК которого содержит 11 генов и 5386 нуклеотидных пар. Это серьезное достижение, ибо фаги, паразитирующие на бактериях, устроены достаточно сложно.

Бактериофаг phi X174 (его объемная модель). Относительная простота этого микроорганизма позволила американским ученым «собрать» его в лаборатории из отдельных «деталей»

А вот самая примитивная среди известных вирусоподобных частиц (вироидов) носит очень длинное название – «вироид кокосовой пальмы каданг-каданг» и состоит всего из 246 нуклеотидов. Однонитчатая РНК этого вироида замкнута в кольцо и не содержит даже истинных генов, кодирующих белки, поэтому у него отсутствует белковая оболочка, позволяющая ввести генетический материал через неповрежденную клеточную стенку.

Российский биолог Александр Чубенко пишет:

Геном наиболее простых вирусов содержит всего три гена, которые кодируют белки, необходимые для воспроизводства: белок, вызывающий разрыв клеточной стенки хозяина; фермент, обеспечивающий многократную репликацию своего генома; и белок капсида – оболочки, покрывающей вирусную ДНК или РНК. Пример такого вируса – бактериофаг Q β, инфицирующий кишечную палочку Escherichia coli. Его РНК состоит примерно из 3500 нуклеотидов. Самые большие вирусы содержат две-три сотни генов, закодированных в двухцепочечной нити ДНК длиной в несколько сотен тысяч пар нуклеотидов.

Усилия биологов по реконструкции вирусных частиц могут со временем пролить свет на проблему происхождения жизни на Земле (если, конечно, не считать, что она была занесена из космоса в ходе астероидной и кометной бомбардировки нашей планеты на заре ее образования). Современные вирусы, как мы помним, являются строгими внутриклеточными паразитами, поэтому выжить в «мертвой» они среде не могли. Но можно ли допустить, что некий доисторический протовирус умел размножаться самостоятельно, без помощи белков-ферментов, а впоследствии эту способность утратил?

Как известно, современным нуклеиновым кислотам такие подвиги не под силу: ДНК и РНК всех без исключения организмов, от простейших вирусов до высших животных и человека, нуждаются в услугах целой армии специфических белков, чтобы передавать закодированную информацию в ряду поколений. Сегодня ни одна из нуклеиновых кислот не может себя копировать без посторонней помощи. Выходит, что наш гипотетический вирус обречен: он должен появиться на свет только после того, как клеточные формы жизни с их сложным набором ферментов станут полноправными обитателями первобытного океана.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Альма Либрем - Ведьмина генетика [СИ]](/books/389242/alma-librem-vedmina-genetika-si-thumb.webp)

![Мартин Модер - Генетика на завтрак [Научные лайфхаки для повседневной жизни]](/books/416623/martin-moder-genetika-na-zavtrak-nauchnye-lajfhaki-thumb.webp)