А когда образы разместились, не составляло труда (понятно, лишь для одного Шерешевского) припомнить их, прогуливаясь мысленно по улице, с любого места, в любую сторону. Случались и неудачи: слово-фигура попадало в неблагоприятную позицию, скажем, в тень подворотни, и Шерешевский «не замечал» его. Он так объяснял те редчайшие случаи, когда его ловили на забывчивости: «Я поставил карандаш возле ограды – вы знаете эту ограду на улице, – и вот карандаш слился с оградой, и я прошел мимо».

Долгое время считалось, что умение мыслить существует лишь потому, что человек умеет говорить. Опросы, проведенные среди физиков и математиков, показали, что дело обстоит совсем не так просто. Альберт Эйнштейн, человек, безусловно, мыслящий, говорил: «По-видимому, слова языка в их письменной или устной форме не играют никакой роли в механизме мышления. Психические сущности, которые, вероятно, служат элементами мысли, – это определенные знаки и более или менее ясные образы, которые можно «произвольно» воспроизводить и комбинировать между собой... Обычные слова и другие знаки приходится мучительно изыскивать лишь на втором этапе, когда упомянутая игра ассоциаций достаточно установилась и может быть по желанию воспроизведена». Иными словами, речь на известном этапе мышления – это просто механизм для вывода информации из мозга и ввода ее в другой мозг, где какие-то специальные структуры занимаются ее переработкой: структуры, вполне возможно, имеющие отношение к зрению.

Конечно, «благодаря языку сознание формируется и развивается как духовный продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеческой деятельности и общения». Бессмысленно спорить с этими словами энциклопедии. Но изобретатели, архитекторы, конструкторы могут рассказать массу случаев, когда решение сложной задачи вдруг происходило во сне, в виде картинки, и философы приходят к выводу: «Внесловесная мысль существует и составляет непременный компонент познавательных процессов».

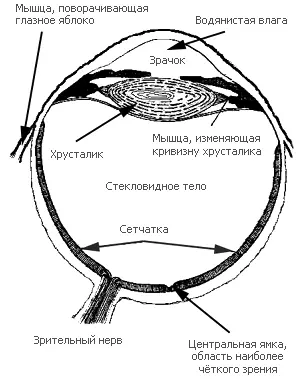

Рис. 11.Строение человеческого глаза

И если это так, мы сталкиваемся с довольно хитрой проблемой: нейрофизиолог видит, что до самых высших структур коры головного мозга нет близких связей между зрительной и речевой системами. А значит, сколько бы исследователь ни спрашивал человека, почему, скажем, зрительно буква «П» отличается от буквы «Г», никакие логически безупречные ответы (вроде: «У одной есть палочка сбоку, а у другой нет») не приближают к сути дела.

Мы не в силах узнать таким методом, чем же все-таки руководствуется зрительная система, различая буквы и давая тем самым речевому аппарату возможность сообщить об этом. Различительные признаки определены не логикой, вне которой нет осмысленной речи, а чем-то иным. Чем же?

Чтобы узнать это, придется поговорить о кодах.

125 миллионов светочувствительных клеток-фоторецепторов находится в сетчатке. А в зрительном нерве – только 80 тысяч волокон.

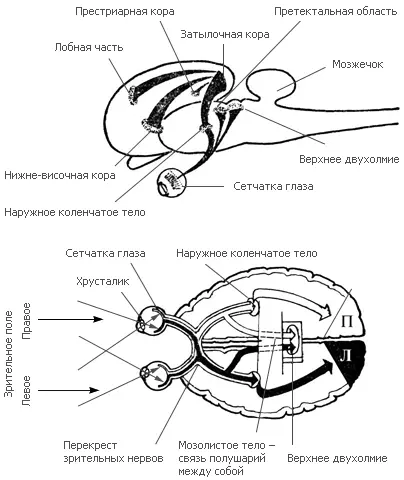

То есть, уже на самом первом этапе идут какие-то преобразования зрительного сигнала. А дальше, ступенька за ступенькой, сигнал проходит через наружное коленчатое тело, через затылочную кору и так далее, и так далее... И на всех «промежуточных станциях» – преобразования, преобразования...

Когда-то думали, что удастся глубоко проникнуть в работу зрения и мозга психологическим методом «черного ящика». Он верой и правдой служил исследователям, пока они занимались простыми объектами. Черным ящиком экспериментаторы называют любую вещь, о которой не способны сказать, как она устроена. Внутри темно, – а снаружи простор для любых гипотез. Их выдвигают и проверяют методами вроде описанного Козьмой Прутковым: «Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом».

Рис. 12.Зрительная система млекопитающих.

На нижней схеме показано, что зрительная информация поступает как в затылочную часть коры (через наружное коленчатое тело), так и в средний – более древний – мозг

Человек «щелкает» черный ящик (как – в том и заключается умение задавать природе вопросы), а потом записывает ответную реакцию. До поры до времени исследователи удовлетворялись целостной реакцией организма. Самые храбрые пытались рисовать возможные схемы его внутреннего устройства.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)