А причина в том, что «у животных, лишенных зрительных ощущений, соответствующие нейроны не развиваются в биохимическом отношении», объясняет видный физиолог Хосе Дельгадо. Под микроскопом мозговые клетки выглядят сморщенными, необычными, и химический анализ показывает, что в них очень мало белков и рибонуклеиновой кислоты – той самой РНК, которая сугубо важна для жизнедеятельности организма. И вес коры головного мозга, посаженного на голодный паек информации, оказывается меньше, чем следовало бы.

Когда в 1931 г. немецкий врач Макс фон Зендем удалил катаракту нескольким слепым от рождения детям (весь остальной зрительный тракт был у них в порядке), оказалось, что «в течение первых дней после операции видимый мир был лишен для них всякого смысла, и знакомые предметы, такие, как трость или любимый стул, они узнавали только на ощупь». Лишь после долгой тренировки прозревшие обучались видеть вещи, но зрение действовало все равно хуже, чем обычно в этом возрасте.

Они с трудом отличали квадрат от шестиугольника. Чтобы обнаружить разницу, считали углы, помогая себе пальцами, часто сбивались, и было видно, что такое опознавание для них – трудная, серьезная задача.

Мало того, у них путались предметы! Петух и лошадь воспринимались одинаково, потому что у обоих животных есть хвост: суждение выносилось по какому-то одному характерному признаку, а не по всей их совокупности (в дальнейшем мы увидим, что это типичный признак плохой работы нейронов теменной коры). И по той же причине – решение на основе одного признака, а не их совокупности, – рыба становилась похожей на верблюда, ибо плавник напоминал горб...

Итак, «быстрое зрительное обучение, столь характерное для приматов, не является врожденной способностью, не зависящей от опыта», – делают вывод нейрофизиологи.

Рис. 9.Младенцы, которым меньше месяца от роду, различают линии толщиной 3 мм с расстояния 0,25 м; полугодовалые – с того же расстояния видят линии толщиной 0,4 мм

И высказывают парадоксально заостренную мысль: животные, а стало быть, и человек видят (точнее, опознают) только то, что видели когда-нибудь прежде. С самого рождения живое существо занято зрительной практикой, пользуется любой возможностью смотреть на самые разнообразные предметы и виды. Только так зрительный канал превращается в линию связи, по которой в мозг поступает девяносто процентов сведений, воспринимающихся нашим «высшим чувствилищем».

И становится этот канал нередко учителем иных органов чувств.

Дизайнеры приводят такой факт. Нескольким экспертам предложили расставить с завязанными глазами девять стульев в порядке удобства сидения на них. Потом они сделали это с открытыми глазами. И стул, получивший при «слепой» оценке второе место, перекочевал на последнее, а бывший прежде шестым – гордо занял первое!

У психологов в запасе есть также примеры. Когда экспериментатор предлагает составить на ощупь фигуру, разрезанную на две половинки, а потом найти такую же целую среди иных, разбросанных на столе, зрячие с завязанными глазами выполняют задание намного лучше слепорожденных, а потерявшие зрение в детстве оказываются «промежуточными». Аналогично выглядят и попытки сооружать на ощупь разные пространственные конструкции из всевозможных по форме кубиков. Зрячие демонстрируют при «слепой» работе куда большее разнообразие форм, чем слепорожденные. «По-видимому, это нельзя объяснить иначе, как наличием зрительного опыта», – заключает французский психолог Робер Франсе и добавляет: получаемая на ощупь информация (а кто будет отрицать, что у слепых она гораздо тоньше и богаче, чем у зрячих) играет роль каркаса, активизирующего зрительные воспоминания, по которым зрячий начинает действовать на ощупь.

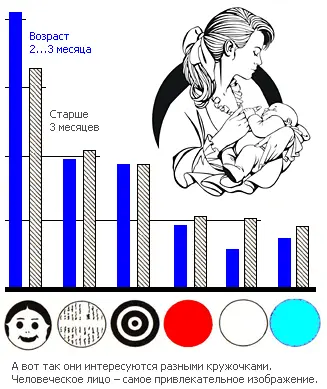

Итак, зрительный опыт. На что же он наслаивается? Готова ли уже к чему-то «чистая пластинка» или она только должна сформироваться, чтобы зрение заработало? У экспериментаторов сегодня в руках такой сильный способ исследования, как киносъемка движений глаз. Немало пищи для размышлений дают и записи «вызванных потенциалов» – электрической активности мозга в целом, возникающей, скажем, при рассматривании игрушки. И выяснилось, что уже через восемь – десять часов после рождения младенец охотнее рассматривает пестрые черно-белые таблицы, нежели гладкоокрашеные. Покажут ему треугольник или квадрат – взор движется менее хаотично, глазенки чаще останавливаются на вершинах. Запись вызванных потенциалов показывает, что уже с шести – восьмидневного возраста ребенок реагирует на изменение размеров сетки черно-белых квадратиков шахматной доски.

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)