Еще раньше, уже с четырех дней, явное предпочтение отдается овалу, на котором нарисовано веселое человеческое лицо, нежели рисунку, где черты лица разбросаны в беспорядке. Но самые сенсационные результаты таковы: малыш, которому всего сорок две (!) минуты от роду, передразнивает взрослого, показывающего язык!

Конечно, совершенство зрительного аппарата в столь раннем возрасте весьма относительно, глазу потребуется еще годы и годы учебы, но он работает все-таки куда лучше, чем думали до того, как всерьез начали исследовать способности младенцев. И тем больше хочется проникнуть в загадки зрения, когда знакомишься с поистине безграничной зрительной памятью нашего мозга.

Вам покажут несколько тысяч (именно так: тысяч!) фотографий пейзажей, а спустя месяц продемонстрируют еще раз, но с хитростью: включат в серию показанных слайдов несколько таких, которых вы не видели. И вот по меньшей мере в семи случаях из десяти, а обычно гораздо чаще люди сразу отличают незнакомую картинку среди прочих: «Чувствуется, что ее не показывали...»

Что значит – чувствуется? Экспериментатор задает наводящие вопросы, зрители старательно пробуют вспомнить различия, побудившие сказать «нет», – увы, без особых успехов...

«Картинки остаются в памяти отнюдь не в виде слов», – пишет американский физиолог Рональд Хабер в статье об опытах с распознаванием пейзажей. Сильный удар по тем, кто думает, будто работа мозга строится на основе речи. («Вся работа по субъективному восприятию предметов воплощается в построении и применении языка» – эти слова Гумбольдта, написанные за добрых полтораста лет до опытов Хабера, используются иной раз, чтобы доказать библейский тезис: «Вначале было слово».) Ведь как раз наоборот: люди чаще пытаются запоминать именно слова, представляя их в виде зрительных образов, чему пример мнемоника, которой так увлекались в древности. Считают, что ее принципы разработал Пифагор, и хотя на авторство претендовало порядочное число других, очень похоже, что это был именно он: стоит вспомнить его учение о правящей в природе гармонии чисел... А мнемоники предлагали заняться именно своеобразной смесью математики и геометрии: вообразить регулярной застройки город с улицами, домами и комнатами, где в каждой лежит предмет, понятие или теорема – все, что нужно запомнить. Каждая улица может быть посвящена, например, какой-то отрасли науки, так что в расположенных на ней домах соберутся все знания, расставленные в отличном порядке, а значит, всегда готовые к употреблению.

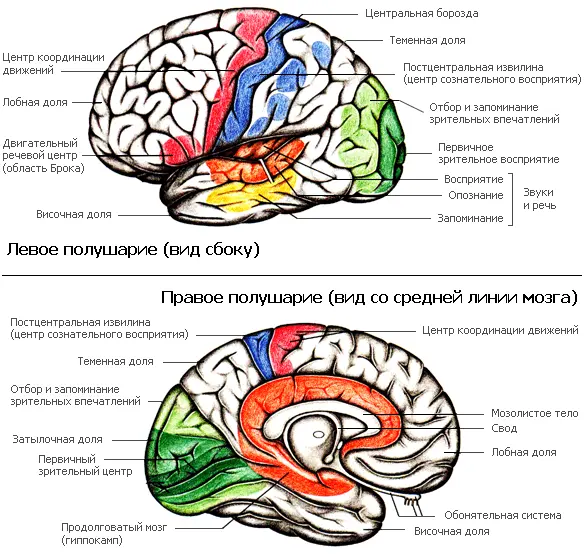

Рис. 10.Схема строения полушарий головного мозга человека. Левое полушарие – вид сбоку. Правое полушарие – вид со средней линии рассеченного мозга

В наши дни особого интереса к мнемонике нет, ибо еще никто убедительно не доказал, что она действительно улучшает память. Ведь тут все зависит от умения представить себе в виде образов не только предметы – с ними-то уж куда ни шло, – но и слова, выражающие абстрактные понятия, скажем числа. Необходимо очень сильное воображение, чтобы ухитриться делать такое. И все-таки бывают люди, для которых «мнемонический город» – родной.

Увлекательнейший рассказ о таком человеке – «Маленькая книжка о большой памяти», написанная советским физиологом, академиком А.Р. Лурией. Там излагается история наблюдений, которые автор вел в течение нескольких десятилетий над профессиональным мнемонистом Шерешевским, обладавшим феноменальной, поистине безграничной памятью. «Ему было безразлично, предъявлялись ли осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в 2...3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений... Экспериментатор оказался бессильным в, казалось бы, самой простой для психолога задаче – измерении объема памяти».

Даже спустя много лет Шерешевский воспроизводил предъявленные когда-то ряды без малейших ошибок! Как же он запоминал? С помощью зрения. Показанные таблицы «фотографировал» взглядом, и они накрепко запечатлевались в его мозгу. А если ряды диктовались, техника запоминания была иной, но тоже зрительной: он расставлял слова-образы вдоль по улице. Обычно это была улица Горького в Москве, от площади Маяковского к центру. Цифры превращались в фигуры людей: семерка виделась «человеком с усами», восьмерка – «очень полной женщиной», так что число 87 выглядело «полной женщиной вместе с мужчиной с усами». Слово «всадник» представало то в образе кавалериста, то (когда, став профессиональным мнемонистом, Шерешевский перешел к экономичной системе запоминания) армейским сапогом со шпорою...

Читать дальше

![Вячеслав Демидов Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.] обложка книги](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-cover.webp)

![Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-thumb.webp)