Функции лимфатической системы:

1. Дренирование тканей.

2. Обогащение лимфоцитами.

3. Очищение лимфы от экзогенных и эндогенных веществ.

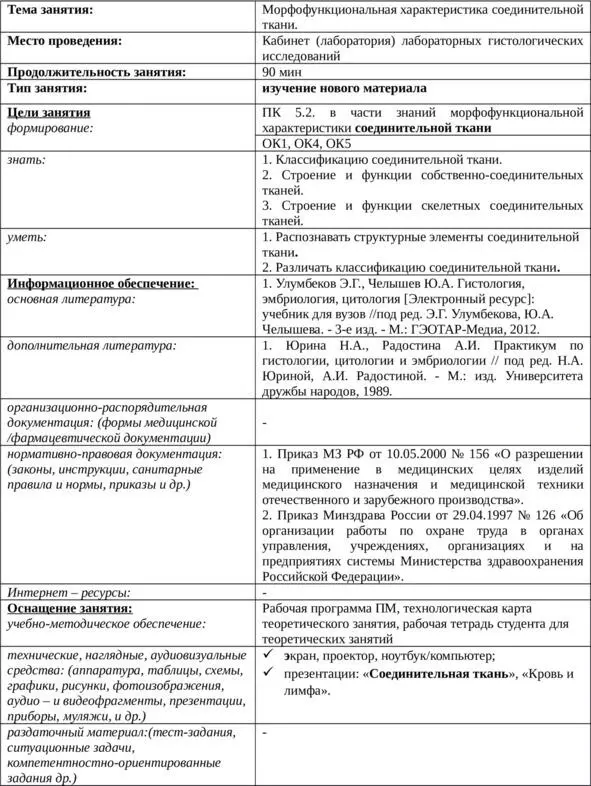

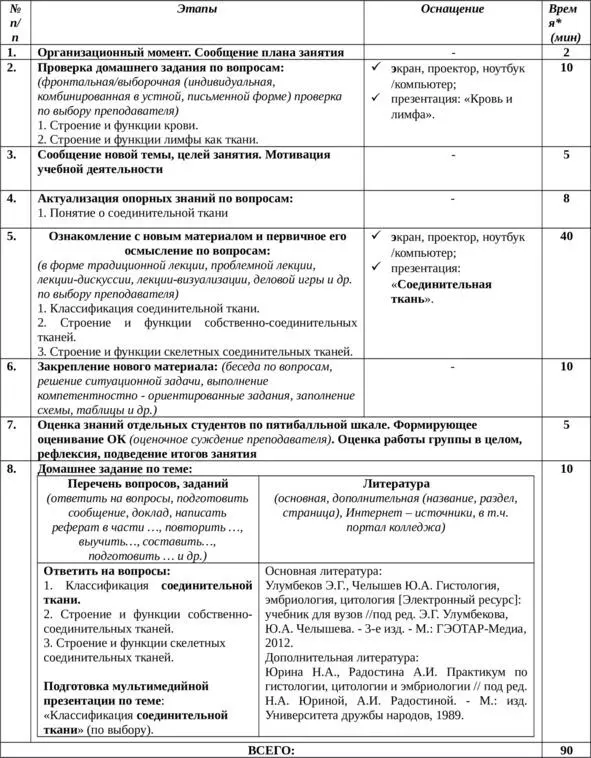

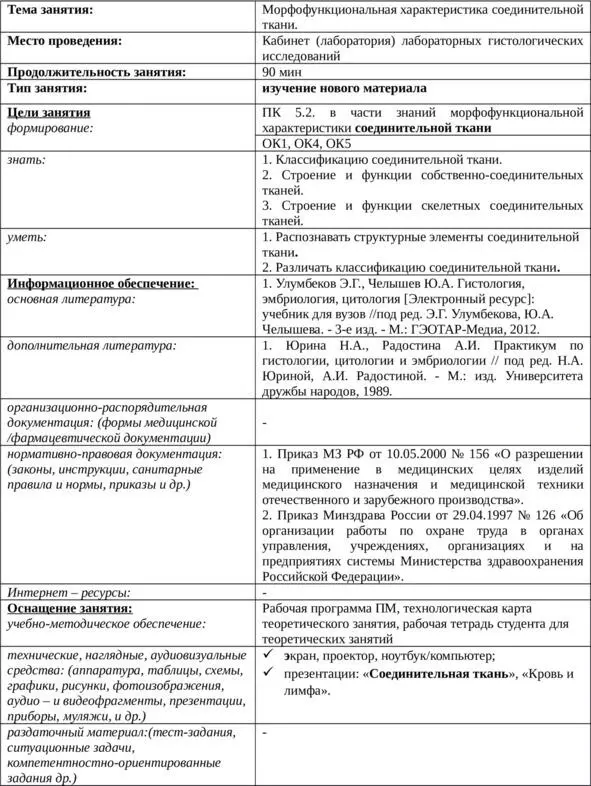

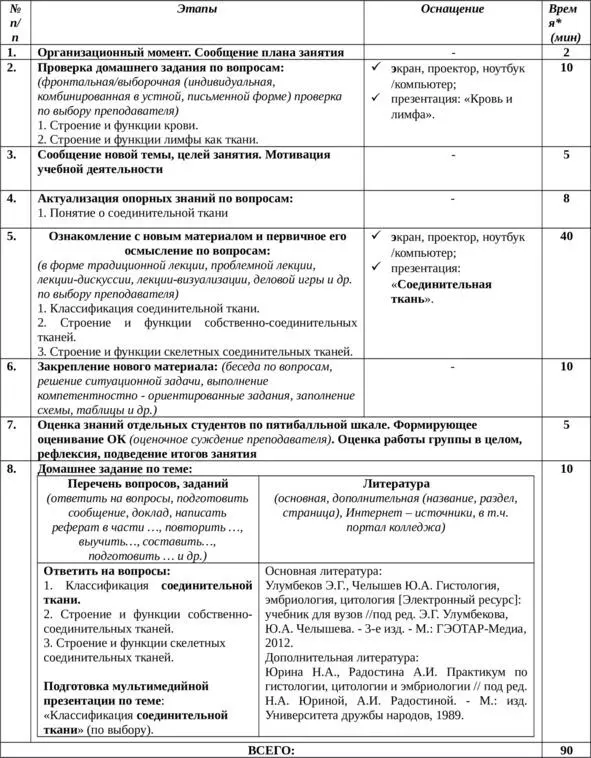

Теоретическое занятие 10. Морфофункциональная характеристика соединительной ткани

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №10

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №10

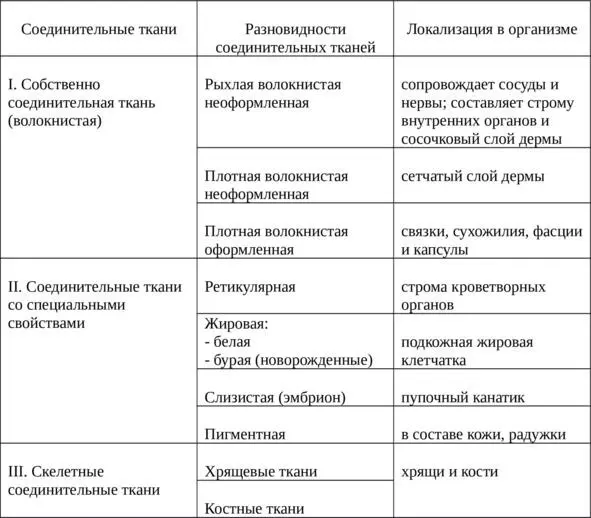

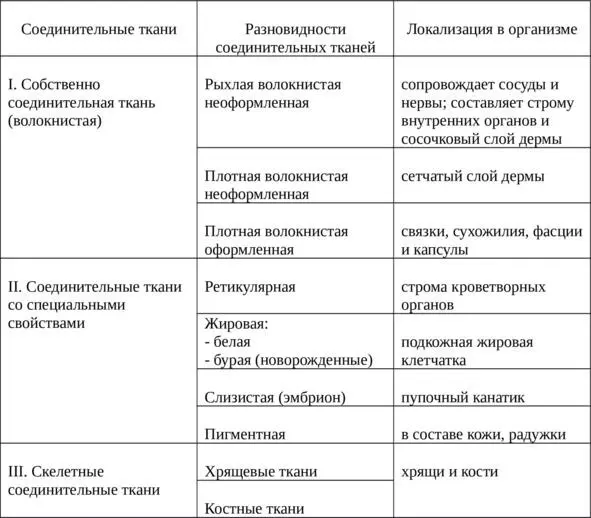

1. Классификация соединительной ткани

В зависимости от состава и соотношения клеток, волокон, физико-химического состава аморфного вещества соединительные ткани подразделяются на следующие виды (табл.).

Классификация соединительной ткани

2. Строение и функции собственно-соединительных тканей

Группы тканей, объединенных под этим названием, развиваются из мезенхимы, и характеризуется хорошо развитым межклеточным веществом. В эту группу входит собственно соединительная ткань, хрящевая, костная и соединительная ткань со специальными свойствами, выполняет:

1. Опорную функцию;

2. Защитную функцию;

3. Трофическую функцию.

Функциональные особенности зависят от физико-химических свойств межклеточного вещества, чем плотнее межклеточное вещество, тем более выражена опорная функция и менее трофическая. Собственно-соединительная ткань в зависимости от соотношения клеток, волокон в межклеточном веществе, делится на рыхлую и плотную.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань.

Самая распространенная в организме, входит в состав органов, состав кожи. Сопровождает сосуды в состав слизистых и серозных оболочек в большом и меньшем количестве находятся во всех органах организма. Клетки имеют разную форму и выполняют разные функции. Основными являются фибробласты, оседлые макрофаги или гистиоциты.

Фибробласты.

Крупные отросчатые клетки, цитоплазма без резких границ переходит в межклеточное вещество, ядра крупные светлые. В цитоплазме располагаются вакуоли, РНК, полисахариды и другие вещества. Фибробласты способны к передвижению всегда устремляются в очаг раздражения или разрыва ткани, осуществляя своеобразную штопку раны. Принимает участие в образовании межклеточного вещества. Фибробласты, заканчивая цикл развития, и не способны к активным процессам называют фиброцитами.

Оседлые макрофаги или гистиоциты.

Клетки овальной формы, контуры резко очерчены, ядра не большие плотные, цитоплазма базофильна (крупная зернистость, темно-фиолетового цвета), содержит вакуоли, клетки способны к фагоцитозу и передвижению.

Адвентициальные.

Являются молодыми формами, за счет которых образуются все клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Клетки отросчатой формы, располагаются вокруг кровеносных сосудов.

Тучные клетки.

Овальной или не правильной формы, цитоплазма заполнена гранулами гепарина (вещество, предотвращающее свертывание крови). В цитоплазме содержится ряд окислительных ферментов: липаза, фосфатаза. Располагаются клетки вокруг кровеносных сосудов группами. Их количество может увеличиваться у беременных женщин.

Плазматические клетки.

Располагаются в слизистой кишки, в сальнике, в лимфатических узлах, в селезенке, в костном мозге. По размеру равны эритроцитам и лимфоцитам. Ядро не большое плотное смещено к краю клетки. Цитоплазма базофильна. Принимают участие в синтезе антител. Количество плазматических клеток увеличивается при хронических воспалительных процессах.

Малодифференцированные клетки.

Это молодые формы клеток, которые превращаются в другие виды клеток, т.е. за счет них идет пополнение отмирающих клеток. Кроме перечисленных встречаются: жировые, ретикулярные, лимфоциты и другие клетки.

Межклеточное вещество.

Образовано основным бесструктурным, вязким веществом и лежащими в нем волокнами. Различают коллагеновые волокна и эластические. Коллагеновые или клей дающие не ветвятся, образует пучки, не растяжима. Состоят из белка – коллагена, фибриллярного типа, набухает в растворах кислот и щелочей, имеют поперечную исчерченность.

Читать дальше