– экзокринные – выделяют свой секрет во внешнюю среду или просвет органа.

– эндокринные – выделяют свой секрет непосредственно в кровоток.

Клетки железистого эпителия обладают способностью образовывать и выделять особые вещества. Эта функция называется секреторная. Железистый эпителий составляет основную ткань спец. органов желез. Свойством выделять секреты обладают некоторые отдельные клетки, находящиеся в составе эпителиального пласта – это одноклеточные железы.

3. Типы секреции железистого эпителия: апокриновая, мерокриновая и голокриновая

Мерокриновый тип секреции – железистые клетки не разрушаются и после выделения секреторных гранул сохраняют свою структуру. К мерокриновым железам относится большинство эндокринных желез, пищеварительные железы, большинство потовых желез и другие.

Апокриновый тип секреции – отделяется апикальная часть клеток (макроапокриновая секреция) или апикальная часть микроворсинок (микроапокриновая секреция), и эта часть входит в состав секрета. По апокриновому типу секретирует молочная железа, потовые железы подмышечной области.

Голокриновый тип секреции – секреторные клетки разрушаются полностью и их компоненты входят в состав секрета. Восстановление клеток происходит за счет малодифференцированных клеток, которые постоянно размножаются, накапливают секрет и снова разрушаются. По голокриновому типу секретирует сальная железа кожи.

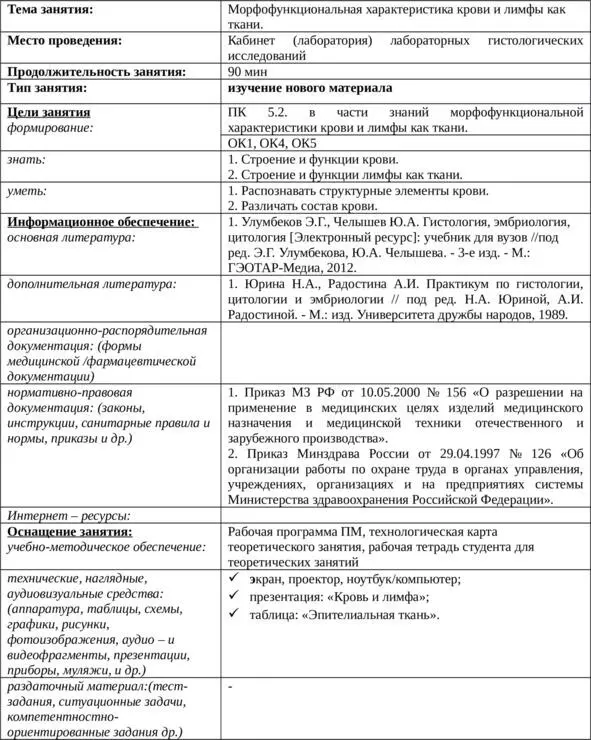

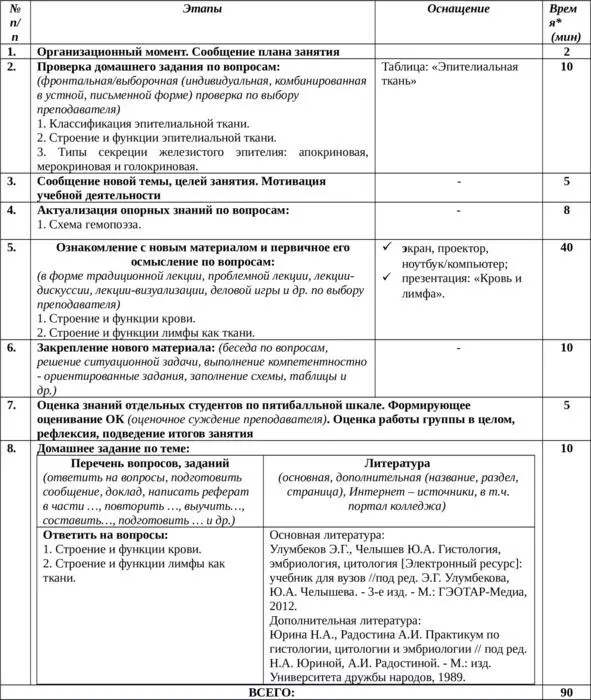

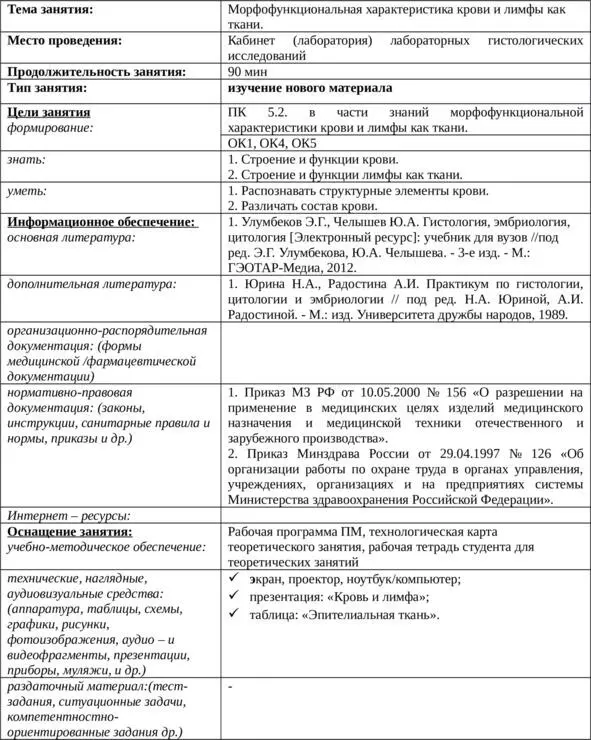

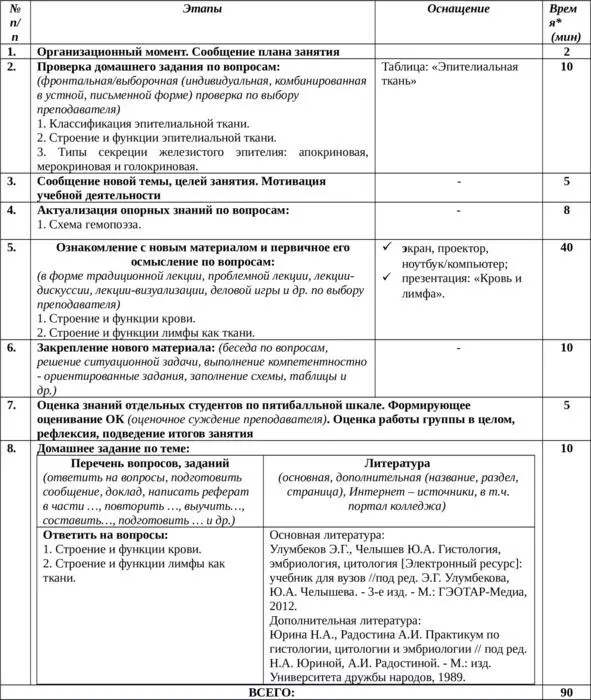

Теоретическое занятие 9. Морфофункциональная характеристика крови и лимфы как ткани

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №9

Технологическая карта теоретического занятия по МДК (ТЗ) №9

1. Строение и функции крови

Кровь – это ткань или одна из разновидностей соединительных тканей.

Система крови включает в себя следующие компоненты:

1. Кровь и лимфу.

2. Органы кроветворения и иммунопоэза.

3. Клетки крови, выселившиеся из крови в соединительную и эпителиальную ткани и способные вернуться (рециркулировать) снова в кровеносное русло (лимфоциты).

Кровь, лимфа и рыхлая неоформленная соединительная ткань составляют внутреннюю среду организма.

Функции крови:

1. Транспортная. Данная функция крови крайне разнообразна. Кровь осуществляет перенос газов (за счет способности гемоглобина связывать кислород и углекислый газ), различных питательных и биологически активных веществ.

2. Трофическая. Питательные вещества поступают в организм с пищей, затем расщепляются в желудочно-кишечном тракте до белков, жиров и углеводов, всасываются и переносятся кровью к различным органам и тканям.

3. Дыхательная. Осуществляется в виде транспорта кислорода и углекислого газа. Оксигенированный в легких гемоглобин (оксигемоглобин) доставляется кровью по артериям ко всем органам и тканям, где происходит газообмен (тканевое дыхание), кислород расходуется на аэробные процессы, а углекислота связывается гемоглобином крови (карбоксигемоглобинам) и по венозному кровотоку доставляется в легкие, где вновь происходит оксигенация.

4. Защитная. В крови имеются клетки и системы, обеспечивающие неспецифическую (система комплемента, фагоциты) и специфическую (т— и в-системы иммунитета) защиту.

5. Экскреторная. Кровь выводит продукты распада макромолекул (мочевина и креатинин выводятся почками с мочой).

В совокупности эти функции обеспечивают гомеостаз (постоянство внутренней среды организма).

Составные компоненты крови:

1. Клетки (форменные элементы).

2. Жидкое межклеточное вещество (плазма крови).

Соотношение частей крови: плазма – 55 – 60%, форменные элементы – 40 – 45%.

Плазма крови состоит из:

1. Воды (90 – 93%).

2. Содержащихся в ней веществ (7 – 10%).

2. Строение и функции лимфы как ткани

Лимфа состоит из лимфоплазмы и форменных элементов, в основном лимфоцитов (98%), а также моноцитов, нейтрофилов, иногда эритроцитов. Лимфоплазма образуется посредством проникновения тканевой жидкости в лимфатические капилляры, а затем отводится по лимфатическим сосудам различного калибра и вливается в венозную систему. По пути движения лимфа проходит через лимфатические узлы, в которых она очищается от экзогенных и эндогенных частиц, а также обогащается лимфоцитами.

Читать дальше