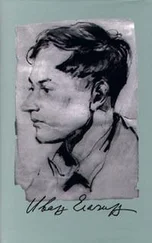

Валентин Арсеньевич рассказывал, какие искушения преследовали его на Унже, в старом его родительском доме, когда он там трудился над рукописью книги.

– Бесы по ночам, когда я писал, так грохотали мне в стены дома, что думал – они его по брёвнышку разнесут. Вот насколько им ненавистно имя Пресвятой Богородицы.

От этого и ценность книги, созданной в таких трудах, значительно возрастает. Даря её автору этой статьи, Валентин Арсеньевич написал: «Валерию Сдобнякову моё великое (по наглости) творение. Хотя, всё искренне, и – с любовью…»

Именно с любовью написаны и последние рассказы писателя: «Счастье в метельных дубах», «Оглашенный», «Сизый шилохвост», «Где-то за Шомохтой». По содержанию это большие, классические русские рассказы, написанные в традициях отечественного литературного жанра, с развёрнутыми сюжетами, с психологизмом, с поиском смысла жизни, с ощущением и оценкой проходящего, но не исчезающего в вечности земного времени. Мы не будем пересказывать сюжеты этих рассказов. Потому что это как раз тот случай, когда читатели сами всё поймут и оценят: у каждого есть и свои воспоминания детства, и свои оценки сегодняшнего времени.

Но вот на рассказе «Кусок хлеба», написанный ещё во время учёбы в Литературном институте, в комнате общежития в комнате общежития – нам бы хотелось остановиться особо.

У этого рассказа сложная издательская судьба. В советское время его публикацию запрещала цензура, и лишь одна из провинциальных газет тогда осмелилась его опубликовать.

По своему сюжету повествование возвращает нас в сороковые годы прошлого века. Идёт Великая Отечественная война. Многие дети остались без отцов. А вот маленькому герою рассказа повезло. Его отец хоть и инвалидом, без руки, а вернулся домой живым. Вернулся в канун Пасхи к изголодавшейся, измучившейся за войну семье. С трудом справляясь с работой, отец начал одной рукой неловко, неумело налаживать хозяйство. Но жили в этих краях и ещё более обездоленные люди – оборванные, нищие пленные немцы. Они ходили по деревням, просили подаяние. И им прощали войну, делились последним куском сердобольные русские женщины, чьи мужья, может быть, и убиты-то были на бранном поле этими самыми немцами. Зашёл такой нищий и в дом героев рассказа. В этом кульминация произведения. Вся мешанина сложных чувств разом выплёскивается на страницы – и всё правда, и всему веришь, и понимаешь, что иначе и не могло быть. И каждый на свои слова и поступки – мать, отец, маленький мальчишка, их сын, пленный нищий немец – имеют право, исходя из какой-то немыслимой для нашего понимания и объяснения высшей правды, существующей вне времени, вечной от сотворения мира. Валентин Николаев эту правду каким-то чудом воспринял, почувствовал и передал.

Смеем заметить, что в работе над этим рассказом писателю открылась высшая правда человеческого бытия, где ненависть и жалость тесно переплетены и неотъемлемы. И только истинное добро имеет цену и даёт стимул продолжению жизни. Этот рассказ глубоко христианского мировоззрения, хотя автор, когда писал его, вряд ли думал об этом. Это мировоззрение жило в нём на генетическом уровне, накопленное многими поколениями предков. И вот выплеснулось, вырвалось наружу.

Проводить Валентина Арсеньевича Николаева в последний путь пришли бывшие его ученики, те, кто в течение двадцати с лишним лет посещали занятия Литературного объединения, которому руководитель дал соответствующее своему строю мыслей название – «Воложка». И теперь стараниями благодарных учеников выходит это посмертное полное собрание сочинений Валентина Арсеньевича, душу которого, хочется верить, встретила в вечных обителях надежда и упование всех христиан, Пресвятая Владычица наша Богородица.

Валерий Сдобняков, Член Союза Писателей России, главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век»

Полвека набирала силу сплавная контора на реке Унже. На привольных берегах ее по диким замшелым суборям отстроились прочные поселки. Раздольно и широко жили в них сплавщики – более сотни катеров, кранов, лебедок день и ночь пыхтели на сплавных рейдах, день и ночь тянулись с формировочных сеток плоты. С давних времен несчетно вырубался по Унже лес, в плотах, соймах и баржах сплавляли его в далекие безлесные низы Волги. Поэтому в последние годы все чаще стали поговаривать, что приходит-де унженскому лесу конец.

Читать дальше