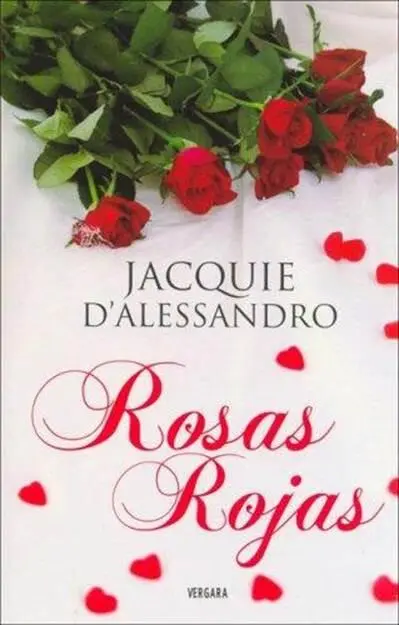

Jacquie D’Alessandro

Rosas Rojas

Título original: Red Roses Mean Love

Traducción: Ana Pérez

Dedico este libro con todo mi amor a mi increíble esposo, Joe, mi mejor amigo y un hombre que puede considerarse un héroe en todos los sentidos; y a mi maravilloso hijo, Christopher, alias «héroe júnior». No podría haber hecho esto sin vuestro amor, vuestros ánimos y vuestro apoyo.

Gracias. Os quiero a los dos.

Y a mis padres, Jim y Kay Johnson, por una vida de amor y sabiduría y por haberme dado un notable ejemplo a seguir.

Me gustaría expresar mi agradecimiento a las siguientes personas por su ayuda y apoyo en este proyecto. Sin ellas, nunca podría haber hecho realidad mi sueño. A mi editora, Christine Zika, por su paciencia y su interminable capacidad de aportar ideas inspiradoras.

A mi agente literaria, Damaris Rowland, por su fe y su sabiduría.

A mis compañeras y críticas, Karen Hawkins, Rachelle Wadsworth y Haywood Smith, por sus ideas brillantes y sus bolígrafos rojos.

A mi hermana, Kathy Guse, por decirme: «Tú puedes» cada vez que necesitaba oírlo.

A mis suegros, Art y Lea D'Alessandro, por sus consejos y el impagable regalo de su hijo.

También me gustaría darles las gracias a los miembros de Georgia Romance Writers, por su apoyo, muy especialmente a Martha Kirkland, Stephanie Bond Hauck, Sandra Chastain, Pat Van Wie, Donna Fejes, Carmen Green, Deb Smith, Anne Bushyhead, Ann Howard White, Rita Herrón, Susan Goggins, Jenni Grizzle, Gin Ellis, Carina Rock y Wendy Etherington.

Y gracias también a Christine McGinty, Sheryl Brothers, Michelle y Steve Grossman, Marsha Brown, Jane Sánchez, Caroline Sincerbeaux y Jeannie Pierannunzi.

Afueras de Londres, 1820

Alguien lo estaba siguiendo.

Stephen sintió que el pánico bajaba por su espalda y se instalaba, como una pesada losa, en el estómago. Tiró bruscamente de las riendas para detener en seco a Pericles e inspeccionó los alrededores, tratando de captar cualquier sonido o movimiento.

Estaba tan oscuro que apenas podía distinguir el contorno del bosque que se extendía a ambos lados de la desierta calzada. Una brisa con olor a pino refrescaba el aire de julio, y cerca cantaba un coro de grillos. Nada parecía salir de lo corriente.

Pero estaba en peligro.

Lo sabía.

Un escalofrío de mal presagio recorrió su cuerpo. Allí había alguien. Observándolo. Esperándolo.

«¿Cómo diablos habrán dado conmigo? Estaba seguro de haber salido de Londres sin dejar rastro. -Torció el labio en una mueca de disgusto-. Y todo por querer pasar unos días descansando en mi pabellón de caza privado.» Un crujido de hojas secas interrumpió los pensamientos de Stephen. A sus oídos llegaron voces susurrantes. Un destello blanco iluminó la oscuridad que lo envolvía. El estruendo de un disparo de pistola rasgó el aire.

Un dolor punzante le atenazó el brazo. Emitió un hondo gemido y apretó fuertemente los talones contra los flancos de Pericles para hacerle entrar en el bosque. Corrieron a gran velocidad sorteando árboles mientras sus perseguidores les pisaban los talones. A pesar de todos los esfuerzos de Stephen, los ruidos de los malhechores al rozarse con la vegetación cada vez se oían más cerca.

Apretó fuertemente los dientes intentando soportar el dolor que le irradiaba del hombro y clavó todavía más los talones en los costados de Pericles. «¡Maldita sea! No voy a morir aquí. Sean quienes sean esos indeseables, no se saldrán con la suya. Lo han intentado antes y han fracasado. No lo conseguirán esta noche.»

Mientras corría a toda velocidad por el bosque, Stephen dio gracias a Dios por haber rechazado el ofrecimiento de Justin de acompañarle. Stephen necesitaba estar solo, y su pequeño pabellón de caza, un rústico refugio adonde acudía cuando quería encontrarse libre de obligaciones, gente y responsabilidades, carecía de servicio. Rogó a Dios que pudiera llegar allí. Vivo. Pero, si no lo conseguía, por lo menos su mejor amigo, Justin, no moriría con él.

– ¡Ahí está! ¡Justo enfrente!

La voz ronca procedía justo de detrás de él. Una fina película de sudor envolvió todo el cuerpo de Stephen. El hedor metálico de la sangre -su sangre- le llenó las fosas nasales, y le dio un vuelco el corazón. La sangre manaba, caliente y pegajosa, empapándole la camisa y la chaqueta. Notó que empezaba a marearse y apretó los dientes para luchar contra la debilidad.

«¡Dios, maldita sea! ¡Me niego a morir así!», pensó. Pero, mientras se hacía aquella promesa, Stephen se percató de la gravedad de su situación. Estaba a kilómetros de cualquier lugar donde pedir ayuda. Nadie, salvo Justin, sabía dónde estaba, y Justin no esperaba tener noticias suyas hasta dentro de por lo menos una semana. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguien se enterara de que había muerto? ¿Dos semanas? ¿Un mes? ¿Más? ¿Lo encontraría alguien en el bosque? «No, mi única esperaza es escapar de esos indeseables.»

Pero los indeseables estaban a punto de darle caza.

Sonó otro disparo. El impacto derribó a Stephen del caballo. Dio un alarido y cayó al suelo pesadamente, rodando sobre sí mismo por una empinada pendiente. Las rocas cortantes le hirieron la piel. Los pinchos de los arbustos le llenaron el cuerpo de rasguños sin ninguna compasión.

Multitud de imágenes inundaron súbitamente su mente. La mirada gélida e implacable de su padre; la risa sosa de su madre; el borracho de su hermano, Gregory -que ahora heredaría su título-, y la tímida y apocada de la mujer de éste, Melissa; la radiante sonrisa de su hermana Victoria cuando se casó con Justin.

«Tantos reproches. Tantas heridas sin curar.»

Su caída finalizó con un chapoteo de huesos rotos cuando aterrizó sobre un riachuelo de aguas gélidas. Un dolor candente le atravesó de pies a cabeza. Le engulló la oscuridad. «No me puedo mover. ¡Me duele tanto! ¡Dios mío! Qué forma tan asquerosa y estúpida de morir.»

Hayley Albright conducía la calesa a paso uniforme mientras intentaba ignorar su creciente incomodidad. Apretujada entre sus dos sirvientes en un asiento pensado sólo para dos personas, apenas podía inhalar con sus comprimidos pulmones. Cansada y agarrotada, ansiaba con todas sus fuerzas un baño caliente y una cama blanda. «Pero, en lugar de eso, tengo que conformarme con un camino lleno de baches y un asiento duro como una piedra.»

Intentó mover los hombros, pero permanecieron firmemente apretados entre Winston y Grimsley. Dejó escapar un suspiro de resignación. Iban a llegar a casa con horas de retraso. Todo el mundo debía de estar terriblemente preocupado por ellos. Y, si Winston y Grimsley no dejaban de discutir, tendría que estrangularlos con sus propias manos, si es que conseguía liberar los brazos de aquella camisa de fuerza. Hayley había tenido que coger las riendas a fin de separarlos para impedir que llegara la sangre al río.

Una ráfaga blanca en la oscuridad captó la atención de Hayley, alejando sus pensamientos del asesinato y la violencia. Entornó los ojos para aguzar la vista y miró hacia delante, pero no vio nada.

Exceptuando una enorme sombra que acechaba cerca de una arboleda.

El miedo le secó completamente la boca. Tiró de las riendas de Sansón, deteniendo en seco la calesa con un fuerte chirrido. Luego señaló con un dedo tembloroso hacia los árboles y susurró:

– ¿Qué es eso?

Читать дальше