Понятие «деятельность» будем относить не только к отдельному человеку или группе людей; но и к ОС в целом.

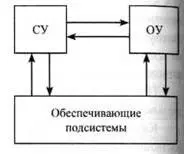

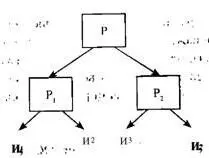

Каждая ОС выполняет множество видов деятельности (основной или обеспечивающей). Для того чтобы скоординировать различные виды деятельности с целью удовлетворения некоторой общественной потребности (проблемы), как правило, требуется установить информационные деловые связи с ОС, осуществляющими эту деятельность. Например, для выпуска автомобилей автозавод должен получать необходимые комплектующие изделия (двигатель, карбюраторы, шины и др.) от поставщиков, с которым он заключает договоры на поставку. Договорные отношения могут дополняться другими видами соглашений между участниками решения проблемы. Однако когда участников (исполнителей) становится много (например, для автомобильных заводов число поставщиков достигает нескольких тысяч) и связи между ними имеют сложный характер, для координации их деятельности недостаточно взаимной информации и доброй воли (хотя это обязательное условие координации), а необходим еще и координатор (или орган Управления), своевременно информируемый обо всех нарушениях и уполномоченный принимать решения, направленные на обеспечение слаженной работы всех исполнительских элементов ОС. Образно говоря, координатора можно сравнить с дирижером оркестра. При этом оркестр может рассматриваться как ОС, дирижер — как СУ, а множество исполнителей — как ОУ. Принципиальная схема ОС приведена на рис. 23.

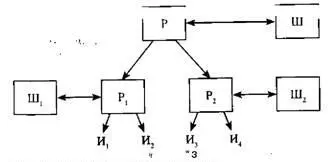

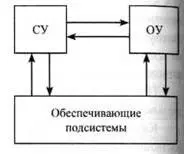

Рис. 23. Принципиальная схема ОС

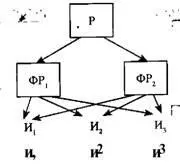

Рис. 24. ОС с обеспечивающими подсистемами

Наряду с СУ и ОУ в ОС могут включаться обеспечивающие подсистемы, выполняющие вспомогательную деятельность: снабжение, ремонт, информационное обслуживание, энергообеспечение и др. (рис. 24).

Каждая ОС построена по иерархическому принципу. Наибольшее распространение получили линейная, функциональная, линейно-штабная и программно-целевая (матричная) структуры.

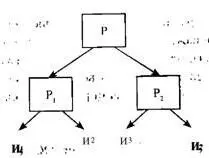

Когда ОС реализована по линейному принципу (рис. 25), каждый исполнитель (И) подчиняется только одному руководителю (Р) по всем вопросам своей деятельности.

Основной недостаток линейных структур — сильная зависимость результатов работы всей ОС от качества решений первого руководителя.

Рис. 25. Линейная структура

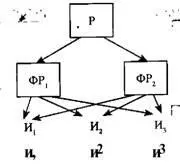

В случае функциональной структуры (рис. 26) каждый исполнитель подчиняется нескольким функциональным руководителям (ФР) одновременно, причем каждому по строго определенным вопросам.

Рис. 26. Функциональная структура

При этой структуре руководящие указания более квалифицированны, но нарушается принцип единоначалия.

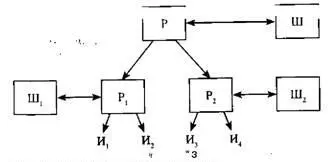

Рис. 27. Линейно-штабная структура

Система управления может быть построена таким образом, когда в каждом звене управления создаются штабы (советы, отделы, лаборатории), в которых имеются специалисты по отдельным важным вопросам (рис. 27). Штабы (Ш) подготавливают квалифицированные решения, но утверждает и передает их на нижние уровни линейный руководитель.

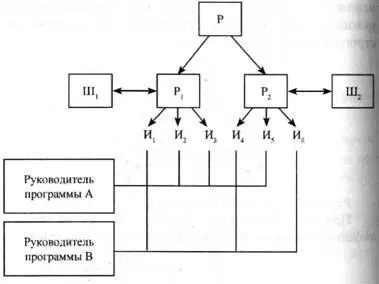

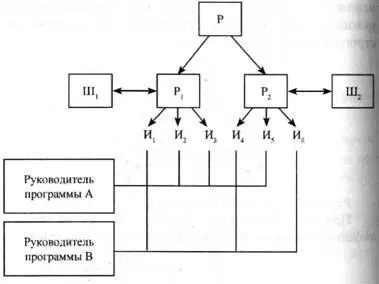

Програмно-целевая организация ОС, представленная на рис. 28, объединяет в себе особенности всех рассмотренных выше.

Рис. 28. Программно-целевая структура

Опираясь на осмысление закономерностей реальных процессов формирования ОС, а также с учетом традиционных этапов разработки больших систем, можно предложить следующие технологические этапы ОС для наиболее сложного вида проблем (непрограммируемых проблем).

Этап 1. Постановка проблемы, которую требуется решить.

Этап 2. Исследование проблемы: сбор и анализ всех доступных объективных данных и знаний о проблеме и факторах, влияющих на ее решение, формирование банка проблемных знаний, построение и исследование модели проблемы (если проблема допускает модельное представление).

Читать дальше