Анализ возможных направлений использования проблемно-ориентированных моделей при создании систем и средств защиты дал следующие результаты.

Различные виды моделей ориентируются на определенные фазы проектирования. На ранних стадиях проектирования (предпроектное обследование, технический проект) анализируются каналы доступа к информации, формируется концепция защиты. Концептуальные модели используются для определения целей защиты: какую информацию и ресурсы и от кого необходимо защищать. То есть формируется замысел системы защиты и стратегия защиты. Если преимущественным замыслом системы защиты является реализация целевой функции управления безопасностью, то для разработки могут быть применены модели управления безопасностью.

Применяя модели отношений доступа и действий, моделируются права доступа к защищаемой информации, выявляются порождаемые этими правами отношении доступа между элементами системы. Решается вопрос о структуре и виде представления служебной информации по правам доступа, в том числе для ее использования при принятии решений по управлению безопасностью.

На последующей фазе проектирования возможно использование моделей информационных потоков. Типичной задачей, решаемой на этих моделях, является принятие решения о размещении средств защиты.

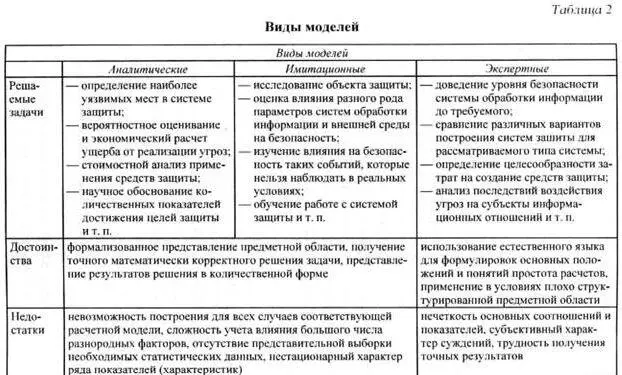

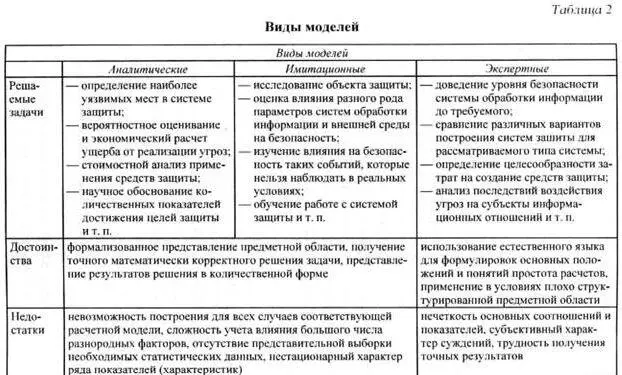

Многие науки используют моделирование как метод экспертной оценки процессов и объектов. Причем основные принципы моделирования сохраняются в большинстве случаев, что позволяет экстраполировать, к примеру, экономические модели к использованию при моделировании процессов защиты информации. Большинство теорий сводится к дифференциации моделей по видам, приведенным в табл. 2.

6.3. Архитектурное построение комплексной системы защиты информации

Модель представляет образ реального объекта (процесса), выраженный в материальной или идеальной форме (т. е. через описание с помощью знаковых средств на каком-либо языке), отражающий наиболее существенные свойства объекта и замещающий его в ходе изучения.

Для сложного объекта может создаваться не одна, а несколько моделей различных типов. Совокупность моделей, отражающих общую организацию, состав компонентов КСЗИ и топологию их взаимодействия будем называть архитектурой комплексной системы защиты информации. Она охватывает формирование следующих моделей: кибернетической, функциональной, структурной и организационной. Рассмотрим кратко структуру и содержание этих моделей.

Кибернетическая модель. Для того чтобы сформировать и затем управлять сложной системой, необходима информация о структуре, параметрах и других важных характеристиках и свойствах субъекта и объекта управления, образующих систему. В данном случае такую информацию будет содержать в себе кибернетическая модель КСЗИ. Именно она позволит приступить к решению задачи управления системой защиты на объекте.

Исходя из получаемой на этапе формирования архитектуры КСЗИ информации, в эту описательную по своему типу модель будут включены сведения, отражающие роль и место КСЗИ в более большой и сложной системе. Например, место КСЗИ конкретного предприятия в общем государственной системе защиты информации. Эта модель демонстрирует различные виды связей данной системы защиты предприятия с другими системами.

Функциональная модель. Функциональная модель отображает состав, содержание и взаимосвязи тех функций, осуществление которых достигается целью деятельности моделируемых систем. Основными составляющими функциональной модели являются:

1. Перечень функций, предназначенных для непосредственного обеспечения защиты информации;

2. Перечень функций для управления механизмами непосредственной защиты;

3. Общее содержание функций, т. е. перечень их взаимосвязей, основных процедур КСЗИ;

4. Классификация функций, т. е. распределение их по функциональным подразделениям КСЗИ.

Функциональная модель включает в себя 2 вида функций:

1. Функции для непосредственного обеспечения защиты информации, а именно:

1.1. Предупреждение условия, порождающих дестабилизирующие факторы;

1.2. Предупреждение появления дестабилизирующих факторов;

1.3. Обнаружение проявления дестабилизирующих факторов;

1.4. Предупреждение воздействия дестабилизирующих факторов;

Читать дальше