Карл Брюллов. Нашествие Гензериха на Рим

С древнейших времен существовали неписаные, а потом и писаные правила, кому должна принадлежать военная добыча. Здесь никаких секретов нет: 90% военной добычи всегда доставалось армии, т.е. солдатам и военачальникам. Ну и царю, конечно (императору, королю, султану, шаху, радже, эмиру, хану – нужное подчеркнуть). Остальные 10% добычи доставались обычно всем, кто сопровождал войско в походе.

Правитель, а точнее, его казначеи всегда точно знали, сколько надо заплатить каждому солдату и его военачальникам. И тут вступало в силу правило, как в известном анекдоте: «Джентльмен должен знать свою норму, чтобы случайно не выпить меньше!» Только в данном случае это правило работало наоборот: казначей должен знать норму оплаты солдату или его военачальнику, чтобы случайно не заплатить из казны больше! На практике это работало следующим образом.

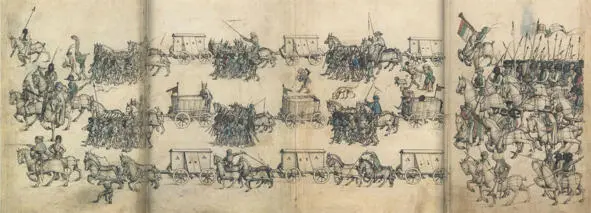

Торги военной добычей – это был наиважнейший для казначейства механизм определения размеров платы войскам. В военном походе армию всегда сопровождал обоз, в котором везли не только продовольствие, оружейные запасы и тяжелую штурмовую технику.

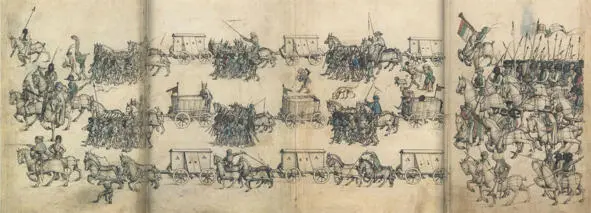

Средневековый военный обоз с провиантом и снаряжением.

Иллюстрация из книги «Hausbuch» 1480 г.

Военный обоз сопровождали лекари, многочисленные купцы и ремесленники – портные, обувщики, кузнецы, оружейники, коневоды, шорники, седельщики, плотники, цирюльники и т. д. Обоз сопровождали также маркитанты, музыканты, проститутки. Турецкий султан брал в свой обоз на войну циркачей и даже зверинец. И, конечно же, в обозе всегда были казначеи и сборщики податей. Проходя по завоеванной территории, они фиксировали все строения, все населенные пункты, количество дворов, количество голов крупного рогатого скота и лошадей, количество людей в каждой крестьянской семье и т. д. Это делалось с целью обложения завоеванных земель новыми налогами и сборами.

Все мы знаем о военных грабежах после победы, но мало кто задумывался: а как награбленное имущество сохранялось и потом транспортировалось обратно на родину победителей? И каким образом каждый солдат знал, где его мешок или сундук с награбленным? Да очень просто! В войсках были специальные служащие, в чьи обязанности входило принимать награбленное, вести учет всех трофеев и сохранять военную добычу за каждым солдатом до момента, пока казна не заплатит ему причитающееся жалование. В легионах Римской империи такую функцию выполняли «эвокаты» (лат. evocatio ) – легионеры, отслужившие срок и вышедшие в отставку, но вернувшиеся на службу добровольно по приглашению консула или центуриона (командир легиона). Эвокаты использовались военачальниками для организации и контроля хозяйственной, технической и канцелярской жизни легиона. На каждый легион приходилось несколько эвокатов, которые и вели учет военной добычи воюющих соратников (подробнее об эвокатах и их роли в торгах военной добычей мы поговорим в отдельной книге нашей серии «Рим»).

В легионе, как и во многих армиях мира, работали также представители казначейства – квесторы, которые вели свой учет военных трофеев. В случае возникновения разногласий казна доверяла только записям своих квесторов и рассчитывалась с солдатами именно по ним. С каждым новым завоеванным городом военный обоз победителей рос, насчитывая иногда более тысячи телег и повозок, а то и растягиваясь иногда на половину завоеванной страны.

Все солдаты понимали, что военная добыча лучше всего продается в стране победителя, но до дома было так далеко, да и военная удача была скоротечна и переменчива, а солдатская судьба – непредсказуема и коротка. Поэтому многие солдаты прожигали свою жизнь между битвами «здесь и сейчас». А для этого им необходимы были деньги, которые они могли получить быстро только путем прямой продажи награбленного маркитанту или купцу, сопровождавшему военный обоз. В этом случае на сделку вызывался квестор, который удостоверял саму сделку между солдатом и купцом, фиксировал факт купли-продажи в своих записях и брал 10% от суммы сделки – законную долю казначейства Римской республики (а потом Римской империи). После этого считалось, что казна расплатилась с солдатом, скажем, на 3 монеты. И при установленном жаловании в 100 монет казна осталась ему должна еще 97 монет. Но это была быстрая и прямая продажа. Это еще не были торги.

Читать дальше