«Мыслительное карате» – так образно назвал эвристики известный российский ученый в области психологии творческой деятельности В. А. Моляко 2 2 Моляко В. А. Психология творческой деятельности. М.: Знамя, 1978.

. В творчестве эвристики действуют как приемы (а главное – идеология) карате (или другого боевого искусства). Всем известно, что человек, владеющий боевым искусством, всегда победит другого, даже физически более сильного, но не владеющего таким искусством противника.

Латыш Г. Я. Буш, который был большим эрудитом и владел пятью иностранными языками (специально изучил древнегреческий, чтобы собирать и изучать эвристики), перед распадом СССР собрал и мечтал издать описания более 3000 эвристик. Однако он рано ушел из жизни, а результат его бесценного труда был утерян.

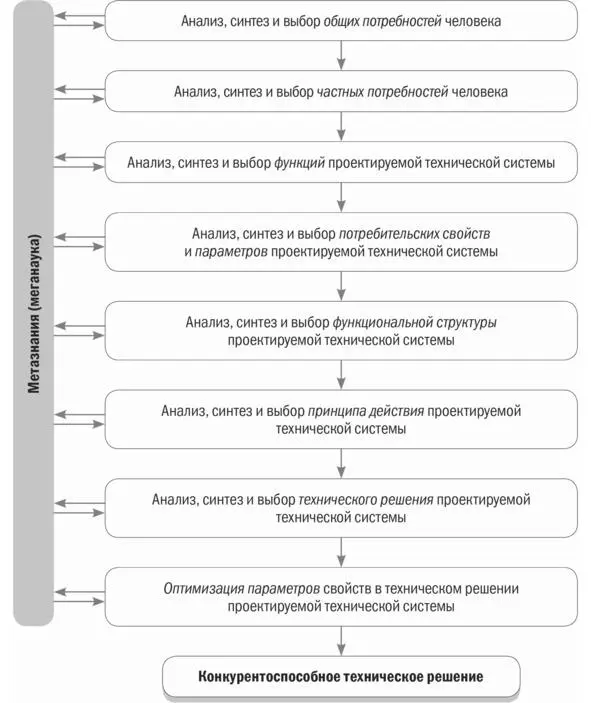

В моей практике эффективному использованию в научно-техническом творчестве известных мне эвристик мешало отсутствие у меня даже упрощенного понимания сущности творчества как проектной деятельности, имеющей обязательные стадии: постановка задачи, решение задачи, формирование многообразия результатов решения задачи и их коммерциализация (или другое использование). Позднее пришло осмысление, что проектированием различной сложности (выбором или формированием и выполнением проекта) является любая человеческая деятельность. Это привело меня к созданию системной методологии проектирования, включающей восемь этапов, три стратегии и три базовые тактики проектирования (этапы представлены на следующей странице на рисунке без стратегий и базовых тактик).

Первые семь этапов относятся к этапам концептуального проектирования, на которых формируются внешние и внутренние свойства проектируемой технической системы (технологии, техники, изделия и др.), и поэтому определяют успех или неуспех проектирования в целом.

Кроме того, в системную методологию проектирования было включено использование метазнаний (меганауки) для реализации так называемого базального принципа эвристики, исключающего или нивелирующего вредные последствия «узкой» специализации субъектов проектирования и обеспечивающего резкое повышение эффективности механизма конвергенции (сближения, переноса) знаний.

И если раньше у меня (и у всех специалистов, которых я опрашивал) в процессе решения задачи этапы проектирования были «размыты», а результат проектированиявоплощал результаты мысленного анализа, синтеза и выбора (см. схему «Этапы проектирования в системной методологии проектной деятельности») технически реализуемых общих и частных потребностей человека, функций, потребительских (внешних) свойств, функциональной структуры, принципа действия проектируемой технической системы – и возникалв сознании сразу в виденекоторого облика технического решения(потом при необходимости оптимизировали параметры свойств), то разделение этого единого процесса на этапы концептуального проектированияпозволило мне найти (и разработать самому) эвристики, включающие методы, технологии и средства, использованиекоторых на каждом этапеконцептуального проектирования резко повышало эффективностьрешения задачи (проектирования) в целом.

Этапы проектирования в системной методологии проектной деятельности

Однако многие эвристики, разработанные древними учеными, представлены в труднодоступных изданиях на малоиспользуемых языках. А многие понятия, методы и методики, изложенные в работах Г. С. Альтшуллера и его последователей, нуждаются в существенных корректировках и указаниях на ограниченность применения. Так, Г. С. Альтшуллер высоко оценивал потенциал эмпатии, тем не менее некоторые врачи считают, что чрезмерная эмпатия (представление себя в виде технического объекта или его части) в детском возрасте ведет к раздвоению личности, то есть к шизофрении.

Именно поэтому главная цель этой книги – не только ознакомить читателя с наиболее эффективными эвристиками, но и представить их в составе методологии научно-технического творчества и концептуального проектирования, объединяющей взаимосвязанные и корректные с точки зрения науки сведения о побудительной силе любых действий человека – его потребностях; научно-техническом творчестве как проектной деятельности; противоречиях в технических системах, методах и средствах интенсификации их разрешения на различных этапах научно-технического творчества.

Читать дальше

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/425540/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche-thumb.webp)