Герои картины без конца проповедуют — друг другу и зрителям, а также заняты выяснением отношений (по вялости и занудству любовная линия уступает только научно-фантастической). А главный драматический конфликт романа — мир под властью триффидов и попытки горстки уцелевших заново отстроить цивилизацию, разрушенную в результате глобальной катастрофы — остался как бы на обочине. Время от времени постановщики вспоминают, что на Земле, кроме обреченных (тех, кого метеорный дождь ослепил и сделал беззащитными перед растениями-хищниками) и горстки зрячих, способных сопротивляться агрессивной флоре, есть еще и сами триффиды! Загадочные мутировавшие растения, успешно решающие для себя проблему Liebensraum — «жизненного пространства»…

Когда о триффидах неожиданно вспоминают, камера, не жалея времени, смакует их со всех сторон, благо бригада художников и аниматоров постаралась на славу. А потом режиссеры, словно отработав обязательный номер на потребу любителям фантастики, снова погружаются с головой в хитросплетения любовной интриги: ясно, что она их интересует куда больше.

Любопытно, что одноименный английский телесериал (6 получасовых эпизодов, показанных по Би-би-си в 1981 году) вышел намного интереснее, живее, умнее своей киноверсии, нарушив очевидную тенденцию, связанную с количественным расширением аудитории: киноэкранизация глупее и примитивнее соответствующей книги, а телеверсия — еще глупее, чем кино…

По крайней мере в телесериале присутствует то, ради чего, хотелось бы верить, писал свой роман Уиндэм: злоключения всей нашей спесивой и беззаботной цивилизации, неожиданно поставленной на грань выживания. Слепое человечество становится легкой добычей новых обстоятельств (в фильме их символизируют триффиды), а прозрение во всех смыслах дается нелегко.

А теперь вернемся к литературе.

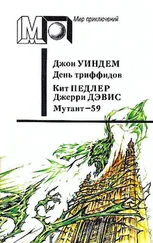

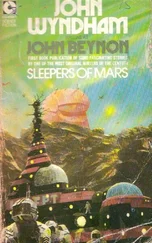

Книги Джона Уиндэма никогда не становились литературной или масс-литературной сенсацией, не завоевывали премий и не вызывали скандал или же культовое поклонение. Но они всегда переиздавались, включались в школьные и университетские курсы литературы — и неизменно присутствовали в списках самых представительных образчиков фантастической литературы XX века.

Все это в равной мере относится к главным романам, о которых шла речь выше. Другие книги писателя, по общему мнению, значительно уступают им, но также представляют интерес.

Это прежде всего цикл связанных между собой новелл об освоении космоса — тот самый «Толчок вовне» (1959), подписанный «соавторами» Уиндэмом и Парксом, о котором говорилось в самом начале. А кроме того, роман «Проблема с лишайником» (1960), в котором врачи и политики вынуждены держать в тайне открытый учеными эликсир бессмертия (ибо легко представить, что произойдет, если о нем узнают до массового производства снадобья); еще одна история юного супермена, наделенного экстрасенсорными способностями, — короткий роман «Чокки» (1968); и наконец, посмертно изданная «Паутина» (1979).

Однако Уиндэм завоевал еще и репутацию мастера короткой формы. Многие его рассказы и повести, составившие сборники «Джиззл» (1954), «Рассказы о гусятине и насмешнике» (1956), «Семена времени» (1956), «Посмотрим, как ей это удастся» (1961; выходил также под названием «Бесконечный момент») и другие, ныне справедливо причислены к классике.

Среди них особенно выделяются различные путевые дневники путешественников во времени, на себе испытавших специфические парадоксы — хроноклазмы (типа: что произойдет, если герой в прошлом убьет своего прадедушку или соблазнит прабабушку?). Между тем многие ли знатоки фантастики в курсе, что и этот ставший привычным неологизм изобретен не кем иным, как Уиндэмом? Я напомню лишь некоторые рассказы, хорошо известные по переводам: «Видеорама Пооли», «Странная история», «Хроноклазм».

И уж если речь пошла о парадоксальности мышления автора, то ее, на мой взгляд, лучшим образом демонстрирует саркастический рассказ «Контур сострадания» (на русский язык переведен как «Исчезнувший робот»), В этой новелле Уиндэм делает изящный реверанс в сторону коллеги Азимова: верный робот-слуга, не в силах более глядеть на мучения хозяев, в полном следовании Первому Закону Роботехники избавляет несчастных от постоянных источников этих мучений — их бренных и болезненных тел…

После триумфа своих главных романов 50-х годов Уиндэм не прекращал писать, хотя и с меньшей интенсивностью и, увы, далеко не столь успешно. По стандартам западного книжного рынка он вообще создал на удивление мало: каких-то неполных 20 книжек за три десятка лет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джон Уиндэм День триффидов [День триффидов. Куколки. кукушки Мидвича. Кракен пробуждается] обложка книги](/books/85014/dzhon-uindem-den-triffidov-den-triffidov-kukolk-cover.webp)