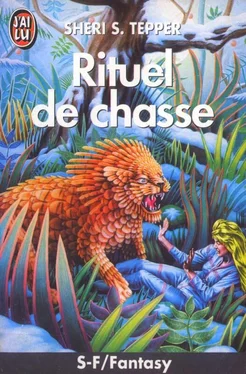

Sheri S. Tepper

Rituel de chasse

De tous côtés, à perte de vue, il y a l’herbe. La steppe roule ses vagues d’un horizon à l’autre, imaginant au gré des espèces qui la composent, au gré du vent, des couleurs de mer, de terre ou de ciel, des couleurs belles ou sales, des couleurs déraisonnables. La steppe s’invente un relief ; les collines déploient leurs plis de feu dont la masse frémit à peine lorsqu’une rafale balaie les armoises géantes. Au creux des vallons, dans un silence de rêve, le gazon doux comme un oreiller de mousse accueille les têtes folles des jeunes filles et les têtes ardentes des hommes. Les unes songent à l’amour, les autres à l’étreinte de leur maîtresse. À la tombée du jour, les vieux époux cherchent l’intimité des buissons ; ils évoquent le passé, tel qu’il fut, tel qu’il aurait pu être. Plaisirs plébéiens. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun aristocrate de bayer ainsi aux corneilles, assis au milieu de l’immensité inculte. Les aristocrates ont des parcs et des jardins pour abriter leurs fantasmes, ou ce qui leur en tient lieu.

L’herbe, dans tous ses états : rosacée, solanacée, oxalidée, onagracée, chénopodiacée, borraginée, rubiacée, graminée, renonculacée… herbe d’amour, herbe bénite, herbe à cinq feuilles, herbe aux perles, herbe aux gueux, herbe au vent, herbe à la vierge… hautes murailles en dents de scie dressées contre la fusion rouge des crépuscules, moutonnement sombre, allumé de reflets à l’heure où s’insinue l’aube pâle et rampante, lumineuse poussière des plumules, tourbillonnant comme des cristaux de neige, aigrettes aussi délicates, aussi raffinées que les choux de guipure remisés dans les malles d’où les aïeules les tirent quelquefois, pour les faire admirer à leurs petites-filles.

— C’est beau, n’est-ce pas ? Les dentellières des couvents faisaient ces merveilles.

— Qu’est-ce qu’un couvent, grand-mère ?

Afin de tenir à distance l’herbe envahissante, les hameaux s’entourent de remparts comme autant de places fortes. Les petites habitations aux murs épais, peureusement refermées sur leurs volets à la première alerte, se blottissent autour de jardins de poupée, vergers et potagers, où l’on cultive avec passion les fruits et les légumes de toujours, propres à la consommation humaine.

— Regarde, ma toute belle, voilà du panais, une plante de jadis.

— Jadis, grand-mère ? Est-ce bien loin ?

Ici et là, aussi éparses que le sont les villages, surgissent les estancias de l’élite latifundiaire. Ce sont les domaines des bon Damfels, des bon Maukerden et de tous les bon, belles propriétés coiffées de chaume, retranchées derrière des hectares d’herbe domptée, entretenue, pliée à tous les caprices qu’exige un jardin d’agrément riche en audaces et arabesques de toutes sortes. Une muraille cerne ces exubérances policées, percée de hautes portes pour livrer passage aux chasseurs, dans un sens et dans l’autre, même s’il arrive que tous ne reviennent pas.

La meute, on l’aperçoit de temps à autre, museaux retroussés sur les crocs, truffes au sol, oreilles pendantes. Elle progresse entre les herbes, frayant son chemin infaillible. Elle est sur la piste du renard, l’ogre enfanté par la nuit, grand dévoreur d’enfants. Les cavaliers suivent la meute, conduits par le grand veneur, le carquois en bandoulière sur sa redingote rouge. Viennent ensuite les piqueurs et les valets de chiens, vêtus tantôt de rouge et tantôt de noir. La bombe noire enfoncée au ras des sourcils, ils n’ont d’yeux que pour la meute tandis qu’ils galopent à bride abattue dans son sillage.

Parmi les chasseurs se trouve aujourd’hui pour la première fois la jeune Dimity, Diamante, fille de Rowena et Stavenger bon Damfels. Ses paupières sont scellées, afin d’abolir la vision éprouvante des chiens. Elle crispe le menton au-dessus des coques soyeuses du nœud lavallière et se cramponne à ses rênes. Elle presse de ses belles bottes cirées de neuf les flancs de sa monture. Très droite, elle ne songe à rien. Elle voudrait être ailleurs.

Au loin, sans doute réfugié dans les hautes branches d’un sassafras (la steppe bigarrée se mouchette de rares bosquets), le renard sait sa dernière heure arrivée. Il attend. Le puissant, l’impitoyable renard.

Chaque fois que nous accueillons la chasse, le temps se met au beau, proclamait avec orgueil Stavenger bon Damfels, en s’attribuant de manière implicite le mérite d’un phénomène qui s’expliquait plus sûrement par la régularité du cycle observé, ramenant les équipages chez eux aux périodes les plus clémentes, le commencement de l’automne et celui du printemps.

Le domaine des bon Damfels s’appelait Klive, du nom d’un vénérable ancêtre de la branche maternelle. Au dire des membres les plus présomptueux du clan, le jardin aurait été l’une des soixante-dix merveilles universelles. À ceux qui en auraient douté, on rappelait que le grand Snipopean lui-même le décrivait en ces termes dans son essai, lequel se trouvait d’ailleurs dans la bibliothèque familiale, immense local tapissé de rayonnages du sol au plafond, exhalant les relents caractéristiques de cuir et de papier d’un autre âge, auxquels se mêlait l’odeur poivrée des différentes mixtures dont se servaient les préposés à l’entretien et à la conservation des volumes. Chez les bon Damfels, personne ne s’était donné la peine de lire l’ouvrage en question ; du reste ils auraient été incapables, les uns ou les autres, de dire sur quelle étagère il se trouvait rangé. Autant préciser que la plupart des livres garnissant les murs de la grande salle n’avaient jamais été ouverts. Pour en revenir à Snipopean, à quoi bon perdre son temps à lire une description dithyrambique des prodiges horticoles de Klive, quand il suffisait de sortir sur le pas de la porte et de jeter un coup d’œil circulaire pour se « régaler la vue » ?

Suivant la tradition, ce matin-là, les chasseurs convergèrent sur le périmètre du jardin baptisé le pré carré. En sa qualité d’hôte, Stavenger bon Damfels s’était vu conférer la charge de Grand Veneur dont il avait accepté les privilèges et les fonctions. Ainsi qu’il le faisait deux fois l’an, au printemps et à l’automne, dans les semaines précédant l’ouverture de la chasse, il avait choisi au sein de son propre clan, remarquablement ramifié, ceux qui auraient l’honneur de le seconder, son lieutenant tout d’abord, puis le premier et le second piqueur. Au lieutenant, il avait confié le cor, précieuse, délicate relique familiale dont on tirait avec précaution d’infimes sons cristallins. Les piqueurs avaient reçu les fouets, accessoires purement décoratifs, si fragiles qu’ils n’auraient pas manqué de se briser si quelqu’un s’était avisé de s’en servir sur la croupe d’un Hipparion ou sur le dos d’un chien. De même, soucieux de ménager l’ouïe sensible de sa monture, le lieutenant se bornait à sonner les péripéties essentielles de la chasse, le lancer, le débuché et l’hallali. Comment chassait-on dans l’ancien temps, ou même à présent, sur d’autres mondes ? Personne n’en avait cure. En toute bonne foi, on n’aurait pu déceler chez un seul de ces aristocrates le moindre frémissement de curiosité concernant l’évolution de la chasse sous d’autres cieux. Pour eux, cela ne faisait aucun doute, l’ailleurs, le lointain, ou même la Terre, avaient cessé d’exister dès l’instant où leurs ancêtres, choisissant l’exil, avaient fait souche sur cette planète d’herbe, la Prairie.

Ce jour marquait donc l’ouverture de la nouvelle saison. À l’aube, tout le monde se trouva rassemblé sur le pré carré, les uns bâillant, les autres maugréant dans leur barbe, tous portant sur leur visage les stigmates d’une nuit d’insomnie. Entre les groupes immobiles circulaient des servantes venues du village voisin, ballet rapide mais empreint de raideur et de solennité en raison des amples jupes empesées qui leur tombaient aux pieds, si bien qu’elles donnaient l’impression de glisser au ras de l’herbe. Elles allaient le port droit, la tête auréolée par la savante architecture, plis, replis et relevés, de leurs coiffes éblouissantes, toutes rehaussées de broderies, et présentaient à la ronde des plateaux chargés de verres de la taille d’un dé à coudre.

Читать дальше