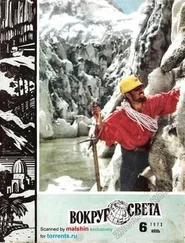

Ситуация в Сванетии несла в себе нечто похожее. Конечно, совсем другая картина, высокогорье, знаменитые сванские башни… Изучая разрушения, мы обнаружили, что почти девяносто процентов сметенных лавинами домов находились вне контуров старой застройки. Старинные сванские дома, «мачубы», как их называют здесь, уцелели. И тогда мы по-другому взглянули на башни. По существующим теориям их считают чисто оборонительными сооружениями — хотя в Верхней Сванетии никаких завоевателей никогда не было! По другой гипотезе — комплекс башен исполнял функции этакого волнолома, рассекателя, гасящего мощь лавин или меняющего их направление. Значит, башни снижали опасность гибели деревни под лавинами. При новой застройке это не учитывалось.

— Опять оказался исключенным фактор риска?

— Не только фактор риска, но и весь опыт предыдущих поколений, эмпирически накопленные знания.

И именно это, на мой взгляд, ключевой момент. Надо понять, что человечество всегда существовало в условиях риска. Любая, повторяю, любая деятельность человека этот риск увеличивала и продолжает увеличивать. Технические катастрофы или аварии тоже неизбежны, потому что безрисковых технологий не существует. Риск может быть выше или ниже, но он присутствует всегда.

— А как же великий план преобразования природы? Идея о том, что мы не можем ждать милостей от нее и взять их — наша задача?

— Чернобыль похоронил концепцию «нулевого риска». В отечественной науке сейчас происходит переворот — от лозунга «борьбы с риском до победного конца» к идее сосуществования с ним, идее «приемлемого» риска.

После Грузии мы стали пытаться влиять на ситуацию.

— Каким образом?

— Информационной поддержкой структур, ответственных за принятие решений.

— Иными словами, властей?

— Да. Мы почувствовали, что ученые несут груз ответственности за сегодняшнее осознание проблемы катастроф. Как это ни покажется странным для людей, воспринимающих географию как науку об определении расстояний, именно эта дисциплина накопила огромный, но мало востребованный практикой материал обо всем многообразии факторов риска. Но встал вопрос: как сделать так, чтобы этой информацией могли пользоваться? Самым приемлемым вариантом оказались геоинформационные системы — ГИСы.

— Это карты?

— Картографические компьютерные базы данных и знаний. В том, что ГИСы необходимы, нас убедила трагедия Армении.

— Вы хотите сказать, что катастрофы — это не только проклятия или уроки, но что они несут в себе открытия новых путей, в том числе и в науке?

— Катастрофа — это всегда пусть страшный, но единственно возможный натурный эксперимент.

Спитакское землетрясение — уже декабрь восемьдесят восьмого. Пятеро географов-экологов обратились в Совмин (тогда еще СССР) — и через сутки у нас был самолет-лаборатория ТУ-134, буквально напичканный аппаратурой. Те, кто принимал тогда решение, тоже рисковали — хотя бы потому, что мы не обещали им никаких конкретных результатов.

Кстати, для выполнения всего первого цикла работ нам не потребовалось находиться непосредственно в Армении. Все данные обрабатывались в Краснодаре. Через четыре дня была готова картина интенсивности разрушений примерно двухсот населенных пунктов. Нас интересовала именно сельская местность, потому что на города и так были брошены все силы.

И очень скоро подтвердилось то, что мы предполагали: пространственная картина разрушений не связывалась впрямую с положением эпицентра сейсмического удара.

— Как это?

— Да очень просто! На это работало множество факторов. Ну вот, например: дома сильно разрушались там, где высоко стояли грунтовые воды. Вода в грунтах — фактор, усиливающий сейсмичность.

— Но ведь подземные воды есть везде…

— Безусловно. В ряде земледельческих районов Армении зеркало грунтовых вод поднялось на три-четыре метра в результате мелиорации, проводившейся там с 40-х годов — в том числе и в районе землетрясения. И «трясло» здесь сильнее. Другой косвенный фактор — этнические традиции. Строительство и планировка населенных пунктов везде велись по-разному: в долинах, на равнинах, на горных плато… Земледельческие районы пострадали больше. Наконец, уровень жизни людей — в частном секторе устояли дома, имевшие даже самую примитивную противосейсмическую конструкцию.

— И каков результат вашей работы?

Читать дальше