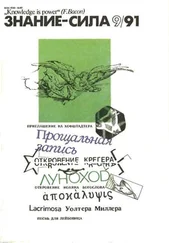

Даже этой микроаннотации достаточно, чтобы составить представление о серьезности замысла автора. Вот уж не звездные войны — так не звездные. Наши, земные. И если отбросить атомный антураж — прожитые, знакомые.

На одном важном моменте я бы хотел остановиться, предваряя ваше чтение. Мысли, разумеется, субъективные, но это одна из привилегий автора вступительной статьи — высказать их.

Это, безусловно, произведение религиозное (после знакомства с ним вопрос о конфессии отпадает сам собой: кажется, во время оно Святой Престол благодарно приобщал к лику святых и за меньшее!). Говоря так, я вовсе не имею в виду монастырь как основное место действия и не образы героев-монахов — но скорее внутреннее чувство, настроение и неистребимую веру автора в некие высшие ценности. Вера эта слепа и инстинктивна — несмотря ни на что, вопреки всему, что подсказывает разум и здравый смысл. Вопреки даже ужасной, обескураживающей правде о том, как человечество на деле следует этим проповедуемым ценностям.

Верующий человек Миллер не желает видеть эту правду. Однако художник Миллер не может просто отбросить ее, как дьявольское наваждение. И это столкновение, конфликт религиозной веры и объективного знания (а научная фантастика, по крайней мере в лучших своих образцах, по-прежнему остается для автора этих строк литературой беспощадно трезвой и, по сути, иконоборческой), — на мой взгляд, как раз самое интересное в этом романе.

Почему автор столь болезненно привязан к человеку, сострадает ему, порой ненавидя — за упрямство, эгоизм, монотонное циклическое повторение одних и тех же ошибок, сциентистскую гордыню? Откуда в писателе эта гипертрофированная человечность?

Для читателя-верующего все ясно без лишних слов: в основе всего — глубокая и искренняя вера писателя. И при желании его роман действительно без особого труда читается как Gloria — «Славься!» христианской вере и ее неусыпным старателям на Земле.

Но откуда же тогда эта ирония, которую не уловят лишь самые «упертые» и культурно обделенные? Ведь неусыпное служение малограмотных монахов делу сохранения культуры прошлого — как они ее понимают — неоднократно вызывает ухмылку и даже раздражение у всякого думающего читателя, не важно — верующего или агностика. По крайней мере в сознании автора этих строк грустный сарказм и беспощадная трезвость менее всего уживаются с образом религиозной проповеди, пафосной и благоговейной.

Думаю, все дело в том симбиозе, о котором упоминалось выше. Это и религиозная проповедь, и научная фантастика — а вовсе не религиозная «проповедь вместо фантастики», примеров чего мы в последнее время тоже начитались изрядно. Автора «подводит» все та же предельная искренность — фирменная метка Миллера-писателя. Он просто исключает для себя вариант игры с читателем, абсолютно не приемлет лукавство и мистификацию. Не стоит забывать и о том, что особое таинство под названием «литература» порой выкидывает такие фортели с пишущими, что не они оказываются ведущими, а их герои, образы, характеры.

В данном случае мы имеем дело с несомненной литературой — ведь, кроме иронии, «Страсти по Лейбовицу» наполняют юмор, пафос, трагедия, мифология, размышления о смысле жизни — и, главное, надежда. И уж так пожелала госпожа-литература, чтобы автор-слуга, хотел он того или нет, органически перевел свою торжественную мессу, свою Gloria, — в не менее величавый, пронзительно-трагический Requiem.

Другое дело, что самому Уолтеру Миллеру от этого легче, кажется, не стало.

Повторяю, при желании можно прочитать его роман как апологию религии — единственного оплота знания и культуры в темное, смутное время «после Бомбы». Но почему же тогда, несмотря на все тщание и бескорыстное служение Знанию, дело монахов ордена святого Лейбовица с самого начала безнадежно проиграно? Почему у Святого Престола не вышло и на этот раз? Как, в сущности, не выходило никогда, несмотря на все вековые претензии служить единственным светочем знания и культуры.

Может быть, все дело в том, что знание и культуру не спасешь конкретными предписаниями, содержащимися в инструкциях, написанных людьми, — будь то папские буллы или даже первокниги ведущих мировых религий, признанные верующими священными?

А что же тогда спасет? Ясно, что не одно какое-нибудь чудо-лекарство, не панацея. Прочитав роман, написанный глубоко религиозным человеком, с особой остротой ощущаешь, что, увы, и не религия.

Читать дальше