Опытная пристрелка снарядами из этой трубы показала, что предварительный теоретический расчет был правилен; на траэкторию полета мало влияли ветры, разности температур в местах, пролетаемых снарядом, грозы, метели и дожди; все поправки были приняты во внимание, в том счету и действие земного силового поля, которое отклоняло снаряд в сторону W точно так же, как оно отклоняет течение рек и направление ветров; это последнее влияние было вполне постоянно; снаряды с трамплина падали на площадь, равную квадратному километру. Оставалось на этом месте поставить второй трамплин, который должен был своим втягивающим и тормозящим действием выправить линию падения и, приняв снаряд в свой раструб, поглотить остаток его живой силы, чтобы потом бросить с легкостью игрока в теннис тысячепудовую махину обратно на расстояние полутора тысяч километров.

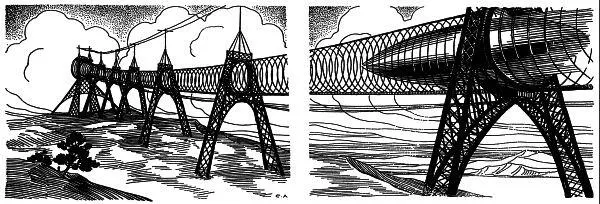

Попеременно спирали служили то трамплином для разбега, то мешком для уловления вагона. Даже образованный инженер прошлого столетия встал бы в тупик перед эксплуатационными данными этого способа передвижения; оказалось, что затраты энергии на бросание вагонов значительно меньше, чем при движении по самым благоустроенным железным дорогам, и тарифы на переброску плотных грузов при помощи трамплинов были в несколько раз ниже железнодорожных... Скоростью этот способ передвижения превосходит все иные. Что же до громоздких грузов, т.-е. грузов, обладающих при малом весе большей поверхностью, то для них появляются в конце века преувеличенно медленные способы транспорта. Вообще в конце XX столетия земля вступила в эпоху крайностей. «Златая средина» древних мудрецов была забыта всерьез и надолго.

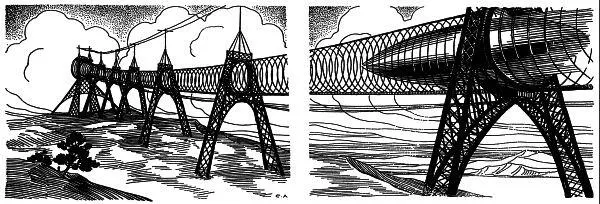

Трамплин представляет собой гигантскую спираль, подвешенную внешними оттяжками к мачтам (при строгой изоляции) на протяжении двухсот километров вдоль земной поверхности; на конце — небольшой, около ста метров в высоту, подъем. На внешнем конце нитки спирали расширялись, образуя нечто вроде раструба. Попеременно спирали служили то трамплином для разбега, то мешком для уловления воздушного вагона.

Лонг Ро и Бэрд Ли предъявили плацкарты, улеглись каждый навзничь в свою ячейку трамплинного вагона. Купэ походило на гроб, обитый изнутри мягкими подушками. Проводник закрыл тоже мягкую крышку гроба над Бэрдом Ли и плотно завинтил ее. Теперь американский репортер плотно лежал в мягком бархатном футляре, подобно тому, как укладывают ювелиры драгоценные вещицы. Это для того, чтобы при быстром ускорении, а потом замедлении, пассажир не болтался в своей коробке и не зашибся. Головой все пассажиры были уложены в сторону полета, чтобы от толчка им не бросалась в голову кровь. А в момент самого полета гробы автоматически с тою же целью опрокидывались: так что, когда гроб раскрылся, то Бэрд Ли в легком обмороке лежал теперь ничком в его крышке, головой в сторону Мурмана, откуда вагон совершил свой лет. Влияние холодного ветра пробудило пассажиров к жизни, они встали, разминаясь, из своих гробов и выходили в зал прибытия трамплинного вокзала. Надпись гласила: «Станция Москва Великая». Бэрд Ли взглянул на часы: с того момента, как он улегся в гроб на Мурманской станции, прошло всего пять минут.

Получив из багажа свои чемоданчики, Бэрд Ли и Лонг Ро сели в вагон «А» метрополитэна. Через полчаса они были в Старой Москве: блеснули золотые купола и острые верхи кремлевских башен.

III. Фокусы новых факиров в Москве.

Озаглавив так радио-письмо в «Юнайтед Пресс», Бэрд Ли склонился над незапятнанными еще ложью листками блокнота...

— А что, если это не фокусы, а в самом деле? Что если не только розы, но например... Хлопчатник! — воскликнул Ли.

Бэрд Ли задумался, и трубка его погасла. Американские репортеры в свое время были тем и знамениты, что, не задумываясь, решали самые сложные проблемы. Точнее, они не задумывались вообще ни над чем и ни перед чем не останавливались в нерешительности... Бэрд Ли был образцом нового поколения американских журналистов, он часто задумывался и не без основания: нынешняя публика более не терпит ни газетной лжи, ни загадок, если они не разгадываются тотчас и на той же странице газеты...

— Газеты?! — читатель изумленно подымает брови, — вы же говорили нам об экстренном выпуске «Манчестер Гардиэн». Да разве газеты еще существуют в конце двадцатого столетия? Разве их не сменило широковещание (broadcasting) с бесчисленных радиостанций?

Читать дальше

![Сергей Григорьев Гибель Британии [журнальный вариант] обложка книги](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-cover.webp)

![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-thumb.webp)