«За размеры мозга отвечают двадцать различных генов. Ученые исследовали всего два из них, но наиболее изученные – микроцефалин и ASPM. И обнаружили, что эти гены мутируют. Причем не случайно, а в результате естественного отбора, который быстро закрепляется и становится нормой.

Расчеты показали, что ген микроцефалин начал активно изменяться примерно 37 тысяч лет назад. Как раз в это время на Земле появились очередные наши предки – кроманьонцы. По данным археологов, они первыми начали рисовать на стенах пещер, производили каменные и костяные орудия труда и обладали развитой речью.

А второй исследованный ген-ASPM – начал эволюционировать в наших мозгах примерно 5,5 тысячи лет назад. Как раз когда на планете появились первые города и письменность».( www.kp.ru/daily).

По последним научным данным, геном человека состоит из 30—35 тысяч генов, причем наши гены на 99% совпадают с генами шимпанзе и на 70% – мыши. Выяснилось также, что отдельные гены человека идентичны генам не только позвоночных, но и беспозвоночных, и даже растений, дрожжей и плесени. Это открытие позволило многое прояснить в процессе возникновения жизни на Земле. Дальнейшее изучение проблемы привело ученых к неожиданным выводам. Оказалось, что у современного человека есть еще 223 гена, которые больше ни у одного живого существа на Земле не встречаются. Значит, они не могли возникнуть в результате непосредственной земной эволюции. И редкой мутацией появление такого количества генов не объяснить. Заметим, что для отличия одного биологического вида от другого 223 новых гена – это чрезвычайно много. Как раз эти гены и дают две трети отличий человека от шимпанзе. Откуда же взялись эти загадочные две с лишним сотни генов?

Главная загадка «эволюции» вовсе не в том, что живые существа изменяются, а именно в целенаправленности изменений, в приобретении принципиально новых свойств, не сводимых к самосохранению. «Когда взаимосвязь между более высокими вибрационными энергиями и физическим веществом станет понятной, мы сможем лучше постичь законы, управляющие потоком жизненной силы внутри живого организма…». (выдержки из «Учения Живой Этики»).

Любая творческая деятельность приводит к интенсивному развитию мозга, нейронных связей. Быть может, стремление к творчеству, передаче информации и любовь к искусству и послужили основой, в дальнейшем, взрывного окультуривания среды обитания древнего человека. Потомки первых древних художников стали создавать собственное информационное пространство вокруг себя.

В результате гибели нейронов у человека развиваются характерные признаки старости: ухудшение памяти, нарушение координации движений, снижение быстроты реакции. Большая часть изменений в мозгу происходит между 50-ю и 60-ю годами, но некоторые заметны только после 70-ти лет. Масса мозга и количество нейронов в мозгу к старости снижается. Атрофия части нейронов происходит в коре больших полушарий и в базальных ядрах. Наиболее выражен этот процесс в черном веществе и голубоватом пятне: потеря может составить 30—40% нейронов, что проявляется шаткостью походки и нарушением точности движений.

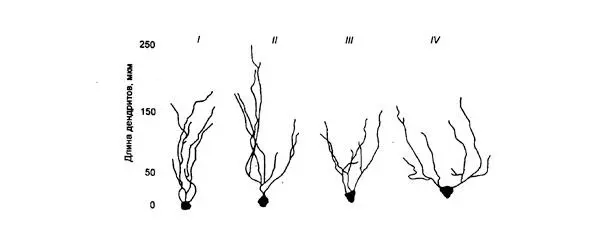

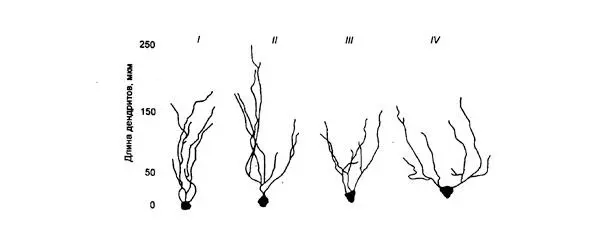

Потери нейронов в некоторых областях мозга, возможно, отчасти компенсируются увеличением количества связей между оставшимися клетками. Причём в гиппокампе людей в возрасте от 50-ти до 70-ти лет обнаружен процесс удлинения дендритов. Это означает, что нарушения умственной деятельности могут не происходить до глубокой старости. Что и подтверждается продуктивной работоспособностью творческих людей, отличающихся долгожительством. Некоторые ученые продуктивно работали и после 80-ти – 90 лет. Не говоря уже о людях, связанных с музыкальной деятельностью – композиторов, дирижёров, исполнителей классической музыки.

Для поддержания интеллектуальных способностей особенно важна сохранность мозгового кровотока. Кровоснабжение мозга у здоровых людей с возрастом не снижается.

Представлены нейроны гиппокампа здоровых людей в возрасте 50—60 (I), 70—80 (II) и после 90 лет (Ш). Гибель одних нейронов мозга отчасти компенсируется удлинением дендритов других. После 80 лет длина дендритов вновь уменьшается. Но число астроцитов (способных выделять факторы роста нейронов и их отростков) в это время также увеличивается. Возрастные изменения в липидах миелина приводят к истончению миелиновой оболочки, что проявляется в изменении скорости и эффективности проведения нервных импульсов.

Читать дальше