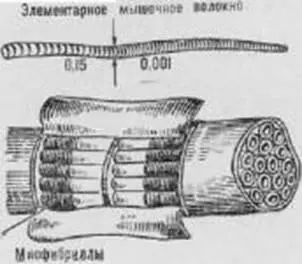

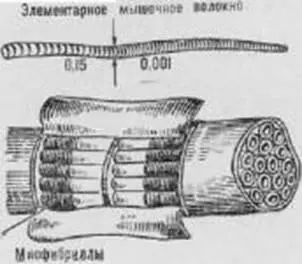

15. При изучении структуры мышцы с помощью электронного микроскопа выяснилось, что для обеспечения закономерного, продольного сокращения мышцы, а также для проявления всех четырнадцати перечисленных выше свойств мышц природе пришлось всю полость мышцы разделить на продольные поперечнополосатые мышечные волокна, имеющие диаметр поперечного сечения около 0,05 сантиметра.

Полагая размер бицепса в наибольшем сечении у нетренированного человека равным около 8 сантиметров и принимая заполнение равным 0,75, будем иметь приблизительное число волокон в среднем сечении бицепса около 1000. Однако даже при таком количестве нитей не удалось организовать их продольное закономерное сокращение. Поэтому природа каждое волокно составила из ещё более тонких нитей — миофибрилл толщиной 1-2 микрона, общим числом в среднем сечении около 20000 (рис. 33).

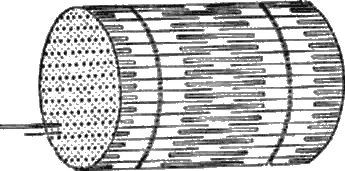

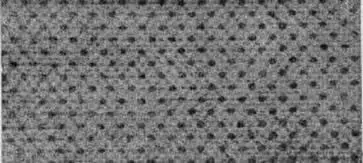

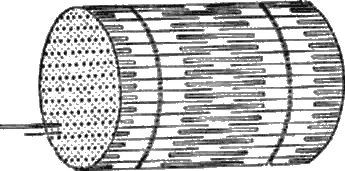

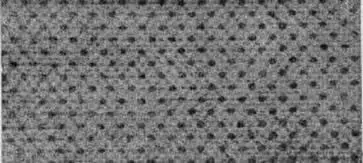

Тончайшие миофибриллы разделены на ещё более тонкие невидимые глазом волоконца-протофибриллы, толстые и тонкие (рис. 34), расположенные в строгом геометрическом гексагональном порядке (рис. 35). Они имеют диаметр 100 ангстрем, то есть одну десятитысячную миллиметра. Такое микроскопическое дробление нитей позволяет предположить, что механизм мышечного сокращения природа могла осуществлять только на молекулярном уровне.

Р ис. 33. Схема элементарного поперечнополосатого мышечного волокна и миофибриллы.

Рис.34. Схема сочетания тонких и толстых протофибрилл в миофибрилле.

Какой вид энергии превращается мышцей в механическую энергию подъёма гири?

Предлагаемая силовая схема принципа механизма мышечного сокращения должна безоговорочно отвечать всем требованиям и свойствам, которыми природа наделила мышцы человека. Если же схема не объясняет хотя бы одного из перечисленных свойств живой мышцы, то это значит, что вся идея схемы никуда не годится.

Рис. 35. Поперечное сечение мышца. Гексагональное расположение протофибрилл. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа.

Прежде чем приступить к разработке воображаемой схемы, надо сперва разобраться в том, какой же вид энергии превращается мышцей в механическую энергию. В нашем распоряжении имеется восемь видов производительных энергий: термодинамическая, аэродинамическая, гидродинамическая, солнечная, атомная, ядерная, химическая, электрическая.

Для того чтобы мышца совершала работу, любой вид энергии должен быть превращён в механическую энергию, потенциальную (сжатая пружина) или кинетическую (летящая пуля).

Термодинамическая энергия для наших рассуждений не годится, так как превращение её в механическую обязательно требует изменения объёма рабочего тела, а объём расслабленной и сокращённой мышцы практически не меняется.

Аэродинамическая и гидродинамическая энергии также не подходят, так как для превращения их в механическую требуется циркуляция больших объёмов газов или жидкостей, которых в мышцах не наблюдается.

Атомная и ядерная энергии, сопровождающиеся выделением вредных лучеиспусканий, также исключаются.

Превращение химической энергии в механическую в основном возможно только с помощью отвергнутой нами термодинамики или через мембраны, путём непосредственного превращения химической энергии в электрическую.

Солнечная энергия также непосредственно превращается в электрическую.

Эти рассуждения позволяют сделать первый и важнейший вывод: для механизма мышечного сокращения природа могла выбрать только электрическую энергию, непосредственно превращающуюся в механическую.

Какие же силы могут действовать на молекулярном уровне протофибрилл? Силы гравитационного поля, силы ковалентных связей и силы электромагнитных полей. Гравитационные силы ничтожно малы, ими можно пренебречь, поэтому остаются только электрические силы взаимодействия между ионами. Других сил взаимодействия между молекулами на этом уровне существовать не может. Поэтому «гипотеза скольжения», выдвинутая зарубежным биологом Хаксли, нереальна и ошибочна, так как она не даёт научного объяснения перечисленным выше свойствам живой мышцы.

Читать дальше