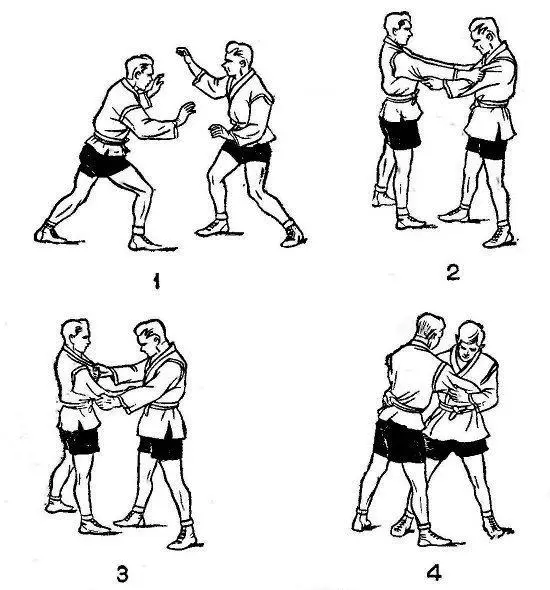

При борьбе стоя расстояние между двумя борцами называется дистанцией.

Дистанция в основном определяется захватом.

В борьбе самбо% различают пять дистанций.

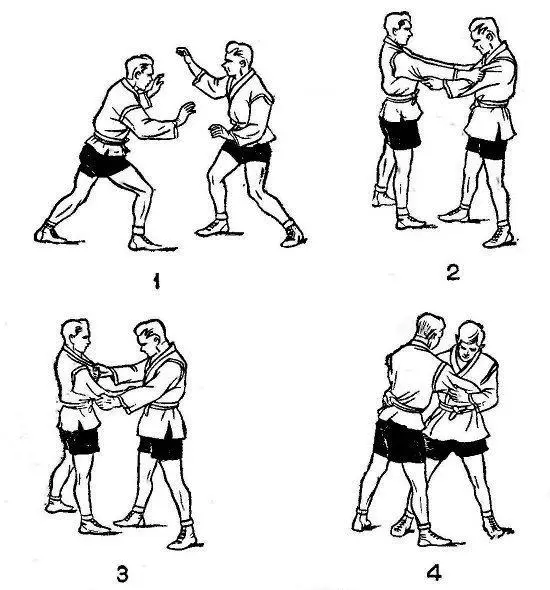

1. Дистанция вне захвата — при которой самбисты не касаются друг друга и выискивают удобный для атаки момент, передвигаясь по ковру и делая всевозможные обманные движения руками без захватов противника (рис. 26, 1 ).

2. Дальняя дистанция — при которой самбисты захватывают друг друга за рукава одной или обеими руками (рис. 26, 2 ).

3. Средняя дистанция — при которой самбисты захватывают друг друга за одежду на передней части туловища или одной рукой за рукав, а другой за одежду на передней части туловища (рис. 26, 3 ).

4. Ближняя дистанция. Борцы захватывают одной рукой за рукав, а другой за одежду на спине или за ногу (рис. 26, 4 ).

5. Дистанция вплотную. Борцы обхватывают друг друга, прижимаясь туловищем один к другому.

Рис.26 Дистанция

Борьба за удобный захват одновременно является и борьбой за дистанцию. Очень редко обоих борцов удовлетворяет одна и та же дистанция.

Умение добиться желаемого захвата и использовать его для проведения приёма составляет очень важную часть борьбы стоя.

Захваты делятся на основные и ответные. Самбист, сумевший захватить противника первым, проводит основной захват. Опоздавший захватить первым приспосабливает свой захват к условиям, представленным его противником, — это и будет ответный захват.

Но если самбиста не устраивает предлагаемая дистанция или захват противника, он вырывается из захвата и, в свою очередь, предлагает свой захват.

Если самбист, сближаясь с противником, желает добиться дальней или средней дистанции, то он держит свои руки вытянутыми. Если же самбист устремляется к ближней дистанции или дистанции вплотную, то, сближаясь, он держит свои руки поджатыми.

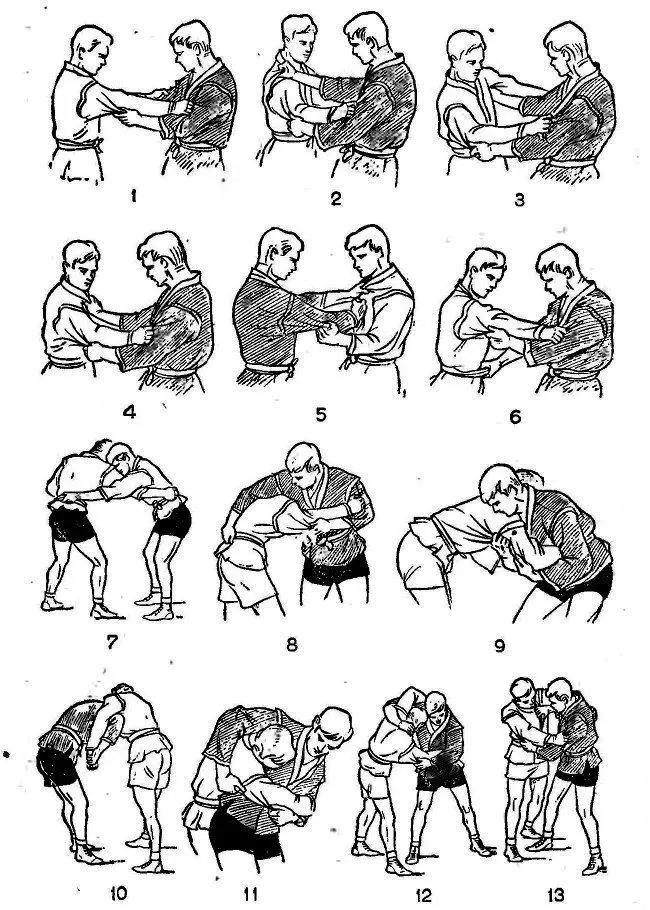

Основные захваты при борьбе стоя.При борьбе стоя применяются следующие основные захваты:

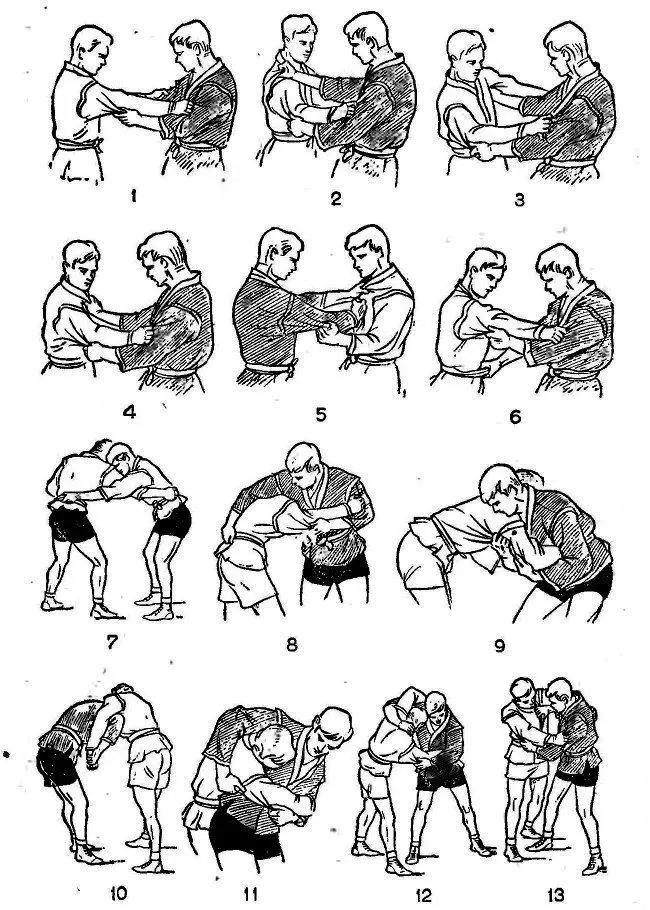

1. Захват над локтями: захват одежды под разноименными локтями противника (рис. 27, 1 ).

2. Захват рукавов сверху: захват одежды на плечевых частях разноименных рук противника сверху (рис. 27, 1 ).

3. Захват под ключицей. Захват одной рукой одежды под локтем, другой — одежды над одноименной ключицей (рис. 27, 2 ).

4. Захват проймы. Захват одной рукой одежды под локтем, другой — одежды под разноименной подмышкой противника (рис. 27, 3 ).

5. Захват на груди. Захват одной рукой одежды под локтем, другой — на груди (рис. 27, 4 ).

6. Захват накрест. Захват одежды на груди за одноимённые отвороты (рука, одноименная с бедром, которое будет подворачиваться, или с ногой, которая будет проводить подхват, должна быть ниже второй руки) (рис. 27, 5 ).

7. Захват пояса спереди. Захват одной рукой одежды под локтем, другой пояса противника спереди (рис. 27, 6 ).

8. Захват пояса из-под руки. Захват одной рукой одежды под локтем, другой пояса на спине противника из-под его разноименной руки (рис. 27, 7 ).

9. Захват пояса через руку. Захват рукой одежды под локтем, а другой — пояса на спине противника через его разноименную руку (рис. 27, 7 ).

10. Захват пояса через плечо. Захват одной рукой одежды под локтем, а другой — пояса на спине через одноименное плечо (рис. 27, 8 ).

11. Захват ноги снаружи. Захват одной рукой одежды под локтем, другой — разноименной ноги снаружи за подколенный сгиб.

12. Захват ноги изнутри. Захват одной рукой одежды под локтем, другой — одноименной ноги изнутри за подколенный сгиб.

Рис.27 Захваты при борьбе стоя

К перечисленным захватам можно добавить любые захваты, согласующиеся с правилами борьбы самбо и удобные для проведения того или иного приёма.

Ответные захваты при борьбе стоя.Наиболее типичные ответные захваты при борьбе стоя:

1. В ответ на захват одежды под локтями можно провести захват одежды на плечах.

2. В ответ на захват одежды на плечах можно провести захват одежды под локтями.

3. В ответ на захват одежды над ключицей можно провести захват одежды под одноименной подмышкой.

4. В ответ на захват разноименной подмышки можно провести захват одной руки. Для этого нужно зажать запястья противника подмышкой и обеими руками захватить одежду на плечевой части той же руки (рис. 27, 9 ).

Читать дальше