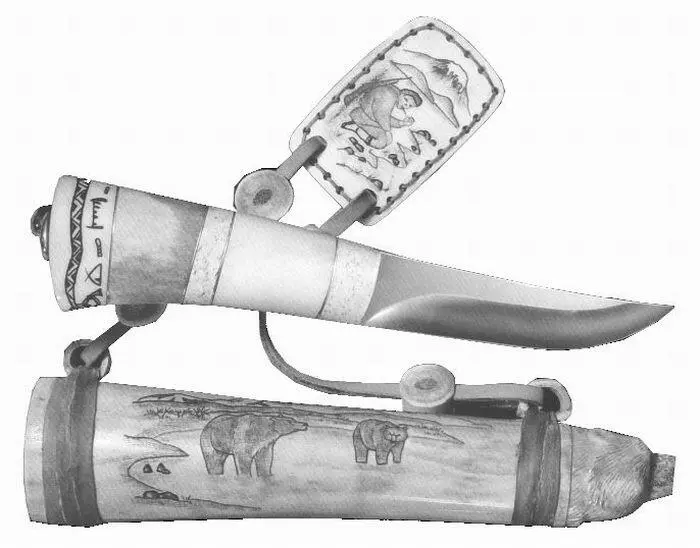

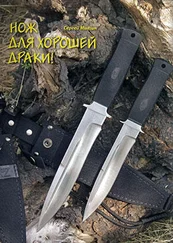

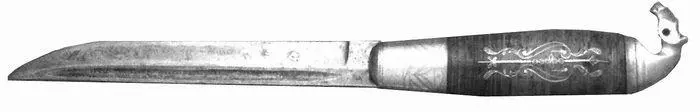

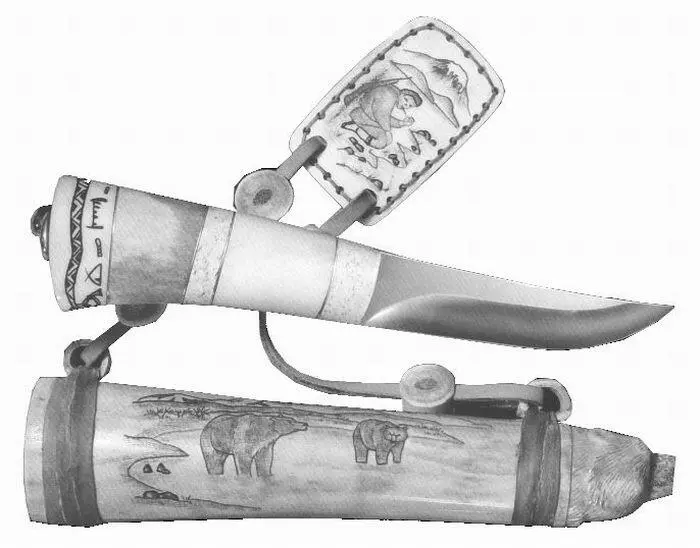

Похожие климатические условия охотничьего и рыболовного промысла, как основного занятия населения северных районов Евразии, обусловили формы национальных охотничьих ножей. Удивительно, что в ножах северных народностей так много общего, хотя эти народности разделяет не одна тысяча километров ледяного простора. В одном из поселков на побережье Охотского моря на берегу реки под названием Парень, впадающей в Пенжинскую губу, живут коряки – коренное население Камчатки. Они талантливые кузнецы, делающие из подручного материала прекрасные охотничьи ножи. По форме и размерам корякские ножи удивительно похожие на финские ножи. По виду малый корякский нож – типичная финка (пуукко), а большой паренский нож с клинком до 40 см выглядит как типичный саамский нож (леуку), его и носят через плечо, как саблю. Считается, что коряки позаимствовали технологию производства ножей у якутов, а те, в свою очередь, были обучены кузнечному делу поморами-устюжанами, издавна владеющими технологией знаменитого «уклада» (русского Дамаска). Отличные паренские ножи как рабочие, так и сувенирные сейчас создает мастер Владимир Константинович Сушко (бывший летчик) и его дочь Анастасия, талантливый художник-резчик по кости. Сходные стилевые формы «северного ножа» имеют нанайские, якутские и бурятские ножи. У забайкальских казаков нож, по форме напоминающий бурятский национальный нож, являлся непременным атрибутом казачьего вооружения, наряду с традиционной шашкой (фото 6).

а)

б)

в)

г)

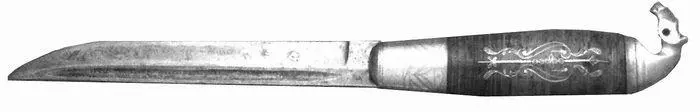

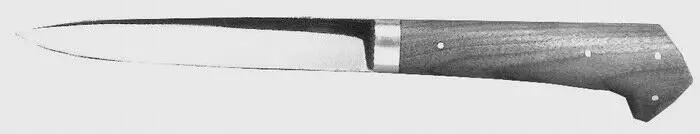

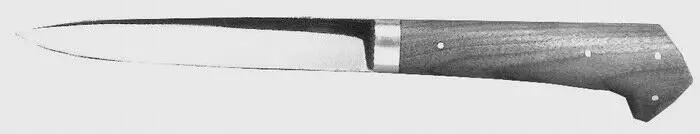

Фото 6. Современные ножи в стиле Финка («Пуукко»):

а – нож фирмы «Fiskars» работы первой половины XX века;

б – корякский нож: Автор – В. К. Сушко (Петропавловск-Камчатский);

в – нож российской фирмы «Южный крест»;

г – нож фирмы «Русский булат»

Охотники, а особенно промысловики, часто недовольны качеством ножей серийного изготовления, многие предпочитают пользоваться ножом самодельным, то есть таким, который они представляют идеальным по размерам и форме не только в охотничьем промысле, но в таежной жизни. Биолог-охотовед В. Костогляд так представил свою модель удобного и практичного «таежного ножа»: длина клинка сотавляет 17 – 18 см при толщине обушка в 3,5 – 4 мм, ширина полотна клинка от 3-х до 4-х см, острие слегка опущено. Таежному ножу нужна удлиненная рукоятка (12 – 14 см) – для лучшей рубкости. Лучший материал для рукояти – березовый кап или набор из пластинок бересты. Вместо металлического ограничителя под указательный палец на деревянной рукояти целесообразна выточка глубиной 5 – 7 мм с пологим подъемом на брюшко рукояти. Овал этого брюшка должен быть такой формы, чтобы нож прочно фиксировался в ножнах, что очень удобно в зимних условиях. Дело в том, что для таежного ножа неприемлемо, когда клинок туго входит в узкую щель между стенками ножен и крепится там в натяг. Когда зимой приходится разделывать тушу добытого зверя или тайменя, то на клинке всегда остаются кровь и жир, как тщательно ни вытирай лезвие. С трудом втиснутый в ножны клинок заклинивается, а на морозе и примерзает. А если в узкую щель попадет мусор и снег, то потом быстро извлечь нож из ножен будет весьма проблематично. Поэтому более предпочтительна фиксация ножа путем плотного натяга рукояти в устье ножен, когда рукоять утоплена в ножны примерно на половину. Чтобы извлечь нож, нужно захватить ладонью выступающую часть рукояти, а большим пальцем с усилием упереться в валик ножен.

У короткоклинкового ножа плохая рубкость. Впрочем рубкость и не обязательна, потому что у него кроме ножа всегда под рукой должен быть острый топор. Недаром существует незыблемое правило: «В тайгу без топора не ходят». Промысловиком ценится удобный в носке топор с ловким топорищем, которым можно и зимовье срубить, и тушу лося разделать, и колот изготовить для кедрового шишкобоя. Так что нож промысловика всегда живет в паре с топором. А если топора под рукой нет, то при необходимости охотничьим ножом рубят так: бьют по обуху ножа чем-нибудь тяжелым, какой-нибудь деревянной колотушкой. Главное, чтобы сталь клинка была упругой, не слишком твердой, иначе нож сломается или на лезвии останутся выщерблены.

Читать дальше