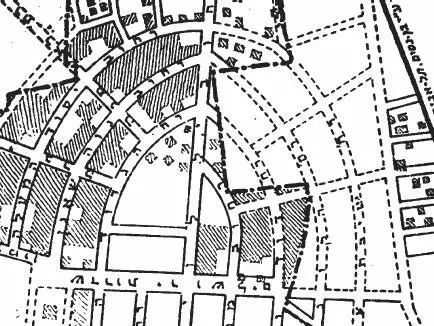

Как это часто бывает с утопическими проектами, оптимизм уступил место прагматизму и большинство членов-основателей кооператива Неве-Шаанана так и не дождались завершения строительства тишлеровской «меноры». Обещанных займов оказалось недостаточно или же их не удалось получить, собранные средства быстро истощались – и их не хватило на покупку всех земельных участков, предусмотренных схемой «меноры». Чтобы завершить проект, требовалось приобрести еще два конкретных участка – на момент первой покупки, в 1921 году, там все еще росли дающие неплохой урожай фруктовые сады. Их можно увидеть на аэрофотоснимке 1918 года: один примыкает к району с севера, другой, намного больше, расположен на юге. Меньший из двух садов стал площадкой, где с 1925 по 1932 год проводилась «Восточная ярмарка», а в 1941 году там появится первая Центральная автобусная станция. А на месте южного, большего участка в 1960-е годы будет построена новая Центральная автобусная станция.

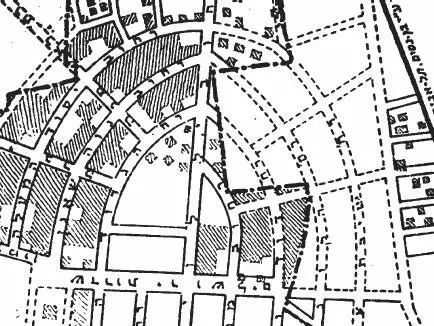

Несмотря на то, что вплоть до 1948 года бóльшая часть этой южной зоны была отведена под сельское хозяйство, на любой карте района, выпущенной в годы, предшествовавшие образованию Государства Израиль, присутствует пунктирная линия (скорее как пожелание), показывающая, где в один прекрасный день протянутся недостающие ветви «меноры». Этот момент, похоже, немного приблизился в 1927 году, когда Неве-Шаанан присоединили к Тель-Авиву, однако южная граница города все еще разделяла «менору» надвое: с одной стороны семисвечник был тель-авивский, но его ветви с противоположной стороны (Вольфсон, ха-Конгресс и Шиват-Цион) по-прежнему оставались на яффской территории. И лишь после завоевания Яффы «менора» наконец начала принимать задуманную форму – вместо недостающих ветвей появились протоптанные дороги, а промежутки между ними заполнились стихийно возникающими зданиями, в том числе самостроем.

Как и в наши дни, границы Тель-Авива тогда не совпадали с мифолого-географическими границами Белого города – его естественный периметр был уже определен буферной зоной вдоль железнодорожных путей – от улиц Иегуды Галеви и Ибн-Габироля до Яффской дороги и дороги Петах-Тиква. На краю этой буферной зоны, прямо перед железнодорожной станцией, муниципалитет распорядился построить Центральную автобусную станцию. Спроектированная архитекторами Вернером Иосифом Витковером и Наумом Зелкиндом в 1941 году, она практически отрезала Неве-Шаанан от остальной части Тель-Авива. Район исчез за пеленой выхлопных газов – по принципу «с глаз долой – из сердца вон». В одночасье Неве-Шаанан из сельскохозяйственной окраины Тель-Авива превратился в индустриальные задворки Белого города.

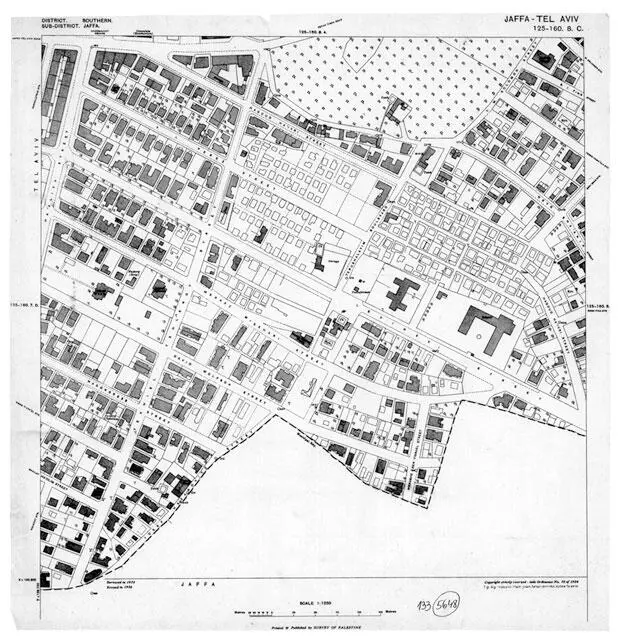

Ил. 83. Разбитая утопическая мечта Неве-Шаанана (Иерусалимский бульвар сейчас называется бульвар Хар-Цион). Альтер Друянов, «Книга Тель-Авива» (1936).

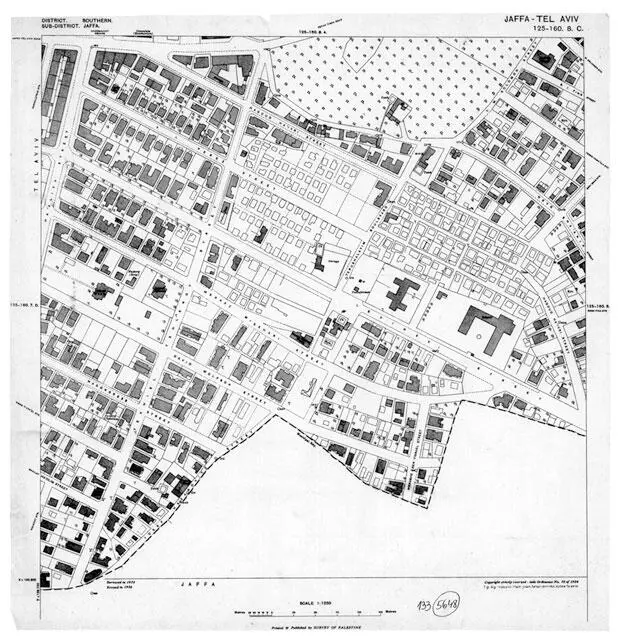

Ил. 84. Граница между Тель-Авивом и Яффой. Неве-Шаанан в 1936 году. Географическая база данных Яд-Авнер. Факультет географии Тель-Авивского университета.

Ил. 85. Из рекламы проекта строительства новой Центральной автобусной станции в Тель-Авиве: общий вид с перспективой. Архитектор Рам Карми. Новая Центральная автобусная станция Тель-Авива, 1963 год.

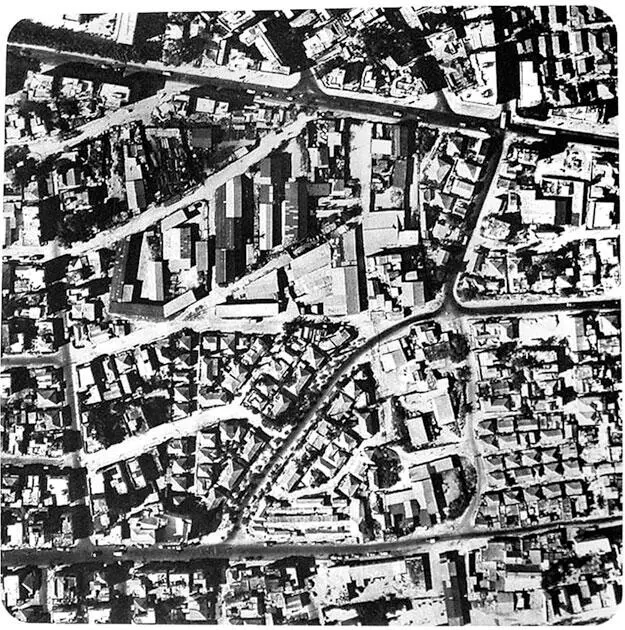

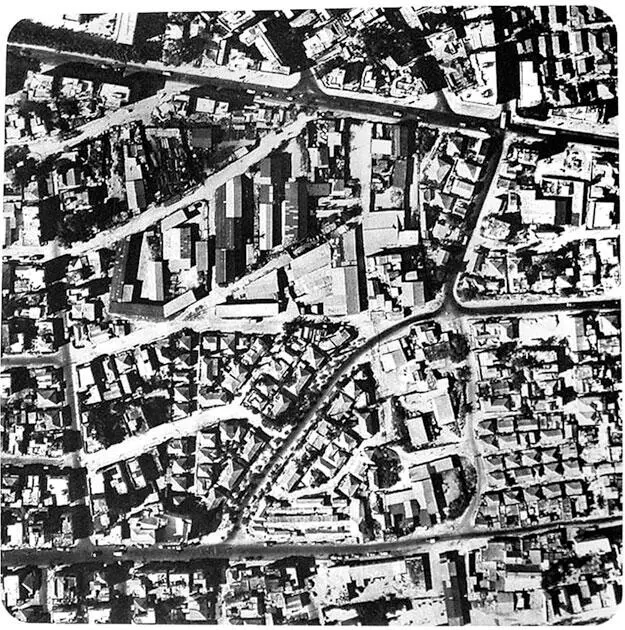

Ил. 86 (на следующей странице вверху) Архитектор Рам Карми. Проект новой Центральной автобусной станции в Тель-Авиве. На аэрофотоснимке южной части Неве-Шаанана начала 1960-х видна спонтанная реконструкция «меноры».

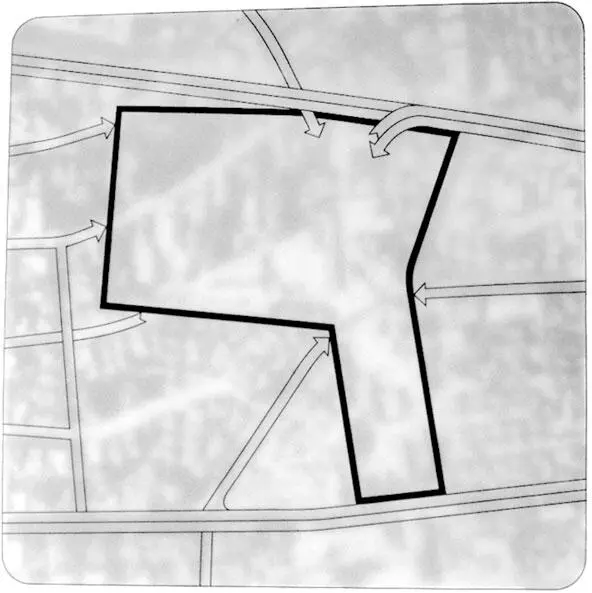

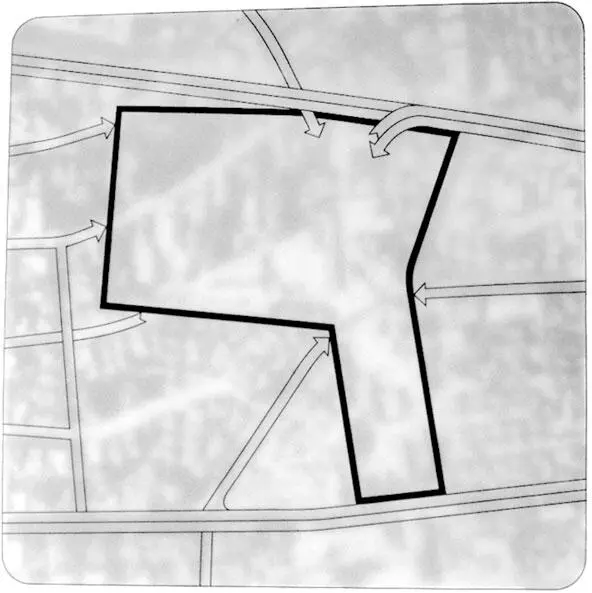

Ил. 87 (на следующей странице внизу) Здесь рисованный контур новой автостанции наложен на аэрофотоснимок южной части Неве-Шаанана. Рам Карми, рекламный буклет проекта Центральной автобусной станции Тель-Авива, 1963 год.

Старый автовокзал, как мы сейчас понимаем, был только началом. С учетом того, что Неве-Шаанан не присутствует в коллективной истории, не удивляет и его последующая судьба. Будто мало было вреда от старой автобусной станции – построили еще и новую. Это был не просто один из самых неудачных архитектурных проектов за всю историю страны; во время строительства впервые стало понятно, что город изо всех сил пытается приватизироваться: ответственность за его облик переходит к частным застройщикам, им позволено при желании сносить здания, улицы и целые кварталы – под предлогом «экономической целесообразности». Тогда же впервые проявилась нездоровая готовность публики принять «отравный дар», а предприниматели и тяжеловесы-инвесторы непомерно наживались, скармливая народу архитектурные печеньки, которые были не только ненужными, но и вредными.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)