Подобно невинной мечте ребенка, который строит замки на песке, Белый город родился из песка, как Афродита – из волн.

Наоми Шемер добавила к этому немного морской пены и облако, Смук и Караван привнесли солнечный свет, воздух и утопию. Белый песок – это и место рождения Тель-Авива, и его исходный материал. Цветом дюн можно было бы объяснить и белизну Тель-Авива (песок был главным строительным материалом, потому город белый), но на самом деле их главенствующий статус не имеет ничего общего с эстетическими или визуальными связями, на которые они могли бы указывать [74]. Важное место дюн в нарративе Тель-Авива объясняется не только его эстетическим или зрительным восприятием. Прежде всего песчаные дюны ассоциировались с идеей tabula rasa , особо ценимой как в сионизме, так и в архитектурном модернизме [75].

Эти песчаные дюны сыграли главную роль в выработке морального алиби для Белого города, чтобы приводить его как исторический пример. Если другие регионы страны омрачала невидимая, но все же ощутимая тень незаконности или по крайней мере спорности того, каким образом эти земли были получены (в особенности в ходе войны 1948 года, приведшей к созданию Государства Израиль), в моральной легитимности Белого города, возникшего ex nihilo из песка и строившегося на идеалах прогрессивного социализма, сомнений быть не могло.

Колонизация и насильственное выселение – процессы, происходившие тогда на оккупированных территориях и в южном Ливане, – только возвысили город в его собственных глазах и усилили ощущение чистоты и честности. Чувство собственной правоты дало городу моральное основание отделить себя от остальной страны, именно это стоит за его пресловутым эскапизмом и обособленностью.

Следовательно, согласно распространенной доктрине сионистских левых, легитимность еврейского поселения в Тель-Авиве не подлежит сомнению, чего нельзя сказать о территориях, оккупированных в 1967 году или присоединенных Бегиным посредством Иерусалимского закона 1980 года и закона «О Голанских высотах» 1981 года. Так получается, если определять территорию Государства Израиль по его «бесспорным» границам – в отличие от карт, на которых эта территория может включать, например, регионы, присоединенные посредством «милхемет брейра» (превентивных войн) за пределами международных границ. Подобные сепаратистские взгляды лучше всего продемонстрировал поэт Меир Визельтир, известный тем, что во время войны в Ливане в 1982 году заявил в телепередаче, что «возьмет в руки оружие, только если враг дойдет до реки Яркон» [76]. Даже для тех израильтян, кто «согласен на всё» во имя мира, Тель-Авив часто оказывается неуступчивым. Противоречивость подобной позиции выявилась (и справедливо) в конце 1990-х, когда «Моэцет ЙеШа» («Совет еврейских поселенцев Иудеи, Самарии и сектора Газа»), консервативная организация правого толка [77], развернула кампанию против плана одностороннего размежевания, предполагавшего вывод еврейских поселений из сектора Газа и Самарии. Тогда по всему Тель-Авиву развесили плакаты с лозунгом: «ЙеШа зэ кан!» («Иудея-Самария-Газа – это здесь!»), причем «здесь» означало Тель-Авив, а «там» – объяснялось только тель-авивским собственным сепаратизмом.

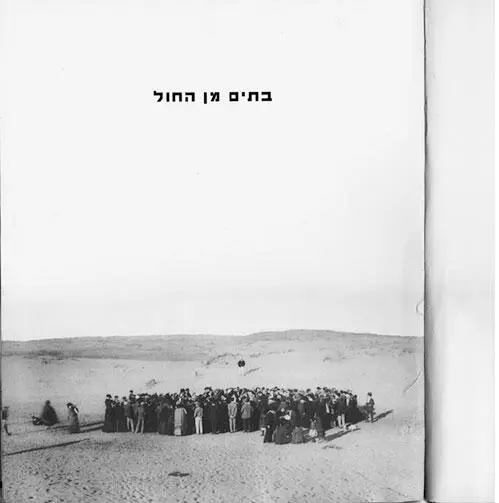

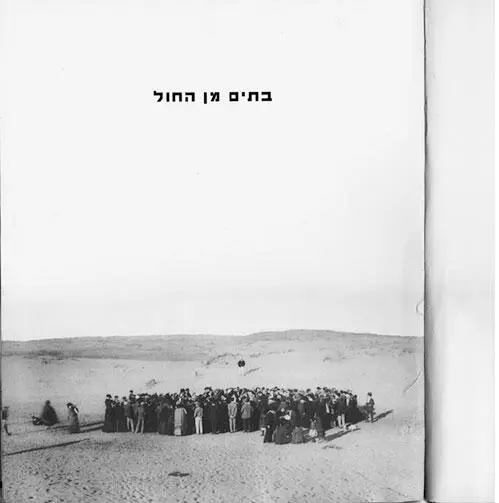

Ил. 26. Книга «Дома из песка», заглавная страница с фотографией участников земельной лотереи в Ахузат-Байте, 1909.

Смук воспроизвела этот эпизод – как город был построен на дюнах – в своей книге «Дома из песка» в 1994 году и еще раз – на выставке «Жизнь в дюнах» в 2004-м. На конференции, устроенной в Тель-Авиве по случаю открытия выставки, архитектор Пира Голдман, сменившая Смук на посту в муниципалитете, утверждала, что «город вырос из дюн в первую очередь потому, что эти участки были самые дешевые».

Однако в действительности все было не совсем так. Согласно историческим свидетельствам, бóльшая часть Тель-Авива построена на земле, которую никак нельзя считать «девственными дюнами», к тому же тогда можно было приобрести и более дешевые земельные участки. В своем исследовании Яффы историк Рут Карк сравнивает карту землеустройства Яффы, созданную темплером (членом немецкого «Храмового общества») [78]архитектором Теодором Занделем в 1879 году, и британскую карту 1917 года. И та и другая со всей убедительностью указывают, что к концу XIX века бóльшая часть земель, занятых современным Тель-Авивом, возделывалась [79]. В своей новаторской книге «Дионис в центре» Тамар Бергер проанализировала принадлежность и характеристики участков на картах-приложениях к «Книге Тель-Авива», изданной Альтером Друяновым в 1936 году, и показала, что в основном там были виноградники, огороды и фруктовые сады, а участки с дюнами по большей части были сосредоточены в мусульманском районе Маншия [80].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)