Закрепившись в общественном сознании и культуре израильтян, эти псевдогеографические отсылки повлияли и на историю, которую Тель-Авив в 1980-е годы решил рассказать о своей архитектуре 1930-х. Здания в стиле Баухаус были представлены как чисто центральноевропейские, по сравнению с эклектичной, ориенталистской архитектурой 1920-х, которую комментаторы вроде Ницы Смук называли восточноевропейской [28]. И это несмотря на то, что ориентализм по определению – условное понятие, относящееся к западноевропейскому колониальному архитектурному наследию, в мире нет ни одного примера восточноевропейской колониальной архитектуры, на который можно было бы сослаться, а главные создатели указанной ориенталистской эклектики 1920-х (Александр Бервальд, например) родом из Германии.

Восточноевропейские элементы в архитектуру Тель-Авива 1920-х были привнесены таким же образом, как и ориенталистские: как своего рода пародия. Поэт Давид Шимонович подметил эту безвкусицу, насмешливо назвав Тель-Авив в его первое десятилетие «смесью Бердичева и Багдада» [29]. Современная же архитектура этого города, напротив, преподносилась как четко и бесспорно центральноевропейская. Помня об этом, стоит отметить, что даже после того как распался Восточный блок и была «заново» открыта восточноевропейская архитектура модерна, не делалось ни одной попытки связать интернациональный стиль или тель-авивскую архитектуру с восточноевропейским стилем модернистской архитектуры.

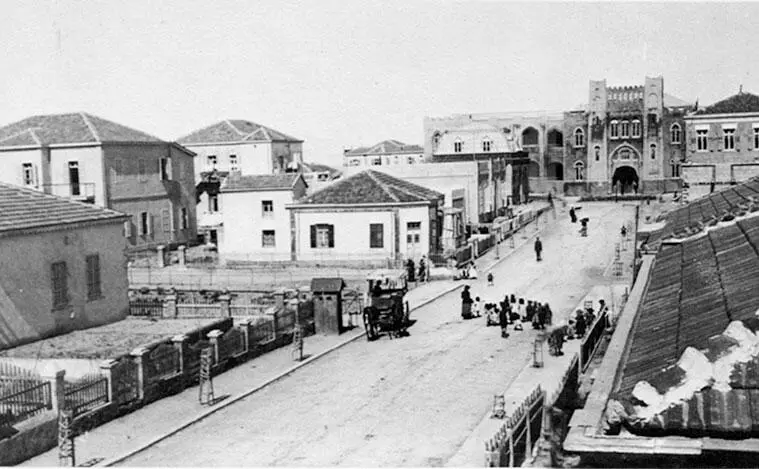

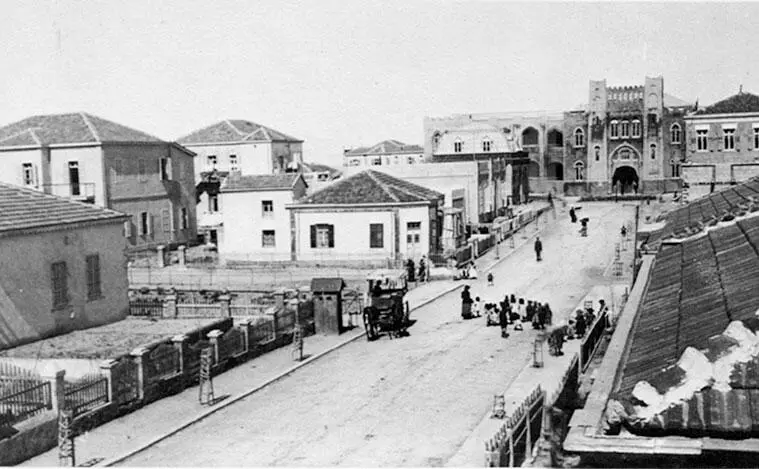

Ил. 23. «Смесь Бердичева и Багдада» – сказал о городе поэт Давид Шимонович. «Маленький Тель-Авив» как средиземноморский штетл. Из каталога выставки «Тель-Авив в фотографиях. Первое десятилетие», кураторы Зива Соховольски и Батя Кармель. Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, 1990.

Не стоит забывать, что та же самая евроцентристская иерархия – с Европой как центром всего – не ограничивалась еврейскими архитекторами в Палестине, а позже – в Израиле. Сосредоточенность на Центральной Европе и пренебрежение к другим странам и континентам были заметны и в Нью-Йорке, на выставке 1932 года «Интернациональный стиль», проходившей в Музее современного искусства.

Теоретически, согласно этой установке на центральноевропейскую ориентацию, можно было бы связать местный тель-авивский интернациональный стиль с именем берлинского архитектора Эриха Мендельсона. Он создавал проекты в Палестине и за ее пределами с 1924 по 1939 год, сотрудничал с такими архитекторами, как Карл Рубин и Пауль Энгельман, которые, до того как перебраться в Палестину, работали вместе с ним в его берлинском офисе. Его влияние на местную тель-авивскую архитектуру было, следовательно, и прямым, и опосредованным, а динамичные формы и скругленные углы, ставшие приметой местного интернационального стиля, следует отнести скорее к его экспрессионистскому подходу, нежели к другим потенциальным модернистским влияниям, в том числе и Баухауса.

И все же, несмотря на значимость его палестинских проектов и даже на то, что из всех архитекторов, работавших в этой стране в 1930-е годы, он единственный добился в то время международного признания, вклад Мендельсона явно недооценен. Микаэль Левин в каталоге выставки «Белый город» признаёт, что тот оказал влияние на интернациональный стиль в израильской архитектуре, но не называет его ни провозвестником, ни поборником этого стиля. Есть три причины, по которым мы не находим Мендельсона в израильской историографии местного интернационального стиля. Во-первых, он был личным архитектором семейства Шокен, и в Европе, и в Палестине его имя, вероятно, больше, чем имя любого другого дизайнера того поколения, ассоциировалось с капиталом, а не с прогрессивными программами общественных преобразований. А это означало, что ни Мендельсона, ни его архитектуру никак нельзя было пристегнуть к сионистским планам по обустройству коммун так, как это сделали с Баухаусом. Во-вторых, он мало работал в Тель-Авиве, и авторство единственного приписываемого ему проекта, Технического училища Макса Файна, в наши дни считается спорным. В-третьих (что можно назвать самым главным): хоть он и жил в Палестине в 1930-е годы, но, когда работы стало мало, предпочел покинуть страну и эмигрировал сначала в Великобританию, а затем в США. В Израиле 1980-х одного этого было достаточно, чтобы списать его со счетов. В тот период выражение бывшего премьер-министра Ицхака Рабина «отсеявшиеся слабаки» (так стали называть израильтян, эмигрировавших из Израиля) все еще оставалось на слуху, и невозможно было представить, чтобы йореда («опустившегося») превозносили как народного героя [30].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)