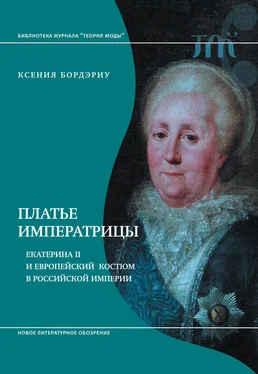

На протяжении нескольких десятилетий турецкие платья изменялись, их создатели находили вдохновение в новых образах. Историки костюма отмечают такие особенности фасона: очень широкие и длинные рукава, плотное прилегание к фигуре, тонкие полупрозрачные ткани, маленький головной убор, обилие драгоценных украшений (Ribeiro 1984: 176).

Турецкое платье было не повседневным туалетом, а нарядным и, как следствие этого, дорогостоящим. В мастерской Розы Бертен для русских заказчиц сшили немало турецких платьев, в частности одиннадцать для Марии Федоровны. Стоимость платья могла доходить до 2000 ливров (Succession de Rose Bertin 1813: Д. 127. Л. 1421), украшение платья, без учета ткани, – до 1000 ливров (Ibid.: Д. 646. Л. 6274). При этом ткани расходовалось меньше, чем на русское платье.

На страницах Камер-фурьерского церемониального журнала упоминания о турецком платье встречаются исключительно редко, и только в контексте маскарадной одежды: турецкую кадриль охотно танцевали на маскарадах. Различной продолжительности военные конфликты, политическое противостояние России и Турции не могли способствовать распространению этой моды при дворе. Заказы русскими дамами турецких платьев – не более чем слабый отзвук моды, гремевшей в Европе.

Изученные источники предоставляют ограниченную информацию о маскарадном платье (покрой, материя, особенности отделки). Однако они позволяют выявить место и роль этого особого костюма в гардеробе придворного. Еще в предыдущее царствование маскарадное платье стало темой нескольких регламентирующих текстов. 2 декабря 1743 года в именном указе генерал-полицмейстеру Ф.В. Наумову «О платье для приезда на придворные маскерады» императрица Елизавета Петровна повелевала: «впредь на маскерад желающим ездить в хорошем и негнусном платье, а в телогреях, полушубках и кокошниках не ездить» (ПСЗ 1830а: 955). При ней явившиеся на бал без подобающей одежды могли быть даже заключены под стражу (Захарова 1998: 134). И даже в самом конце века указом от 25 января 1798 года Павел I повторяет: брать под караул тех, «кто приедет в маскерад в собственном кафтане или мундире и без маскарадного платья» (Там же). Первые распоряжения Екатерины II, в которых упоминается маскарадный костюм, исходят из того, что костюм уже обладает устоявшейся формой, а существующее многообразие фасонов предоставляет богатый выбор. Явиться «в платье маскарадном кто в каком похочет» – указывает повестка к мероприятию 20 декабря 1762 года.

Распоряжения Екатерины II, связанные с ношением маскарадного костюма, следуют логике «от противного». Они налагают запреты и устанавливают ограничения. В преддверии бала 23 сентября 1763 года императрица повелевает: «точию никто бы в Турецких и прочих Азиатских платьях не были бы, також не имели бы при себе сабель, кинжалов и прочего; а кто в оном платье или с оружием придет и ниже 13 лет с собою приведет, тот и сам с оным впущен не будет» (КФЦЖ 1763: 22 сентября). Впрочем, 13 февраля 1775 года, а также в конце следующего года императрица присутствует на маскараде в турецком платье и участвует в турецкой кадрили (КФЦЖ 1775: 124).

Одним из вариантов маскарадного платья стала традиционная одежда разных народов и государств. И в этом смысле у маскарада и у карусели была общая черта. Например, карусель 11 июля 1766 года, регламент которой подробно описан на страницах Камер-фурьерского журнала, составляли четыре кадрили: индийская, римская, славянская, турецкая [13] Эта карусель была запланирована на август 1765 года, однако отменена, но вовсе не из-за плохой погоды (такова официальная версия), а по причине беременности императрицы, которая должна была играть роль скифской царицы. Праздник состоялся 16 (27) июня 1766 года и был повторен 11 (22) июля (Casanova G. Histoire de ma vie. 1993. T. III. P. 406).

. Участники были облачены в соответствующие платья. Однако, как следует из повестки к тому же дню, кадрильное и маскарадное платье не были взаимозаменяемыми. Так, о маскараде в Летнем дворце, который последовал за упомянутой каруселью, сказано: «а в оный съезжаться после карусели, а в оную карусель в маскарадном платье никому не быть» (КФЦЖ 1766: 139). Факт появления официального распоряжения может говорить о том, что в то время широко практиковалась взаимозаменяемость нарядов для карусели и для маскарада.

Культура церемониалов двора, связанная с костюмом, – это культура переоблачения, что прекрасно иллюстрирует маскарадное платье. Перед маскарадом 14 февраля 1785 года их императорские высочества государи великие князья Александр Павлович и Константин Павлович «в доминах» прошествовали в покои императрицы, где переоделись в черкесское платье. На этом балу великие князья (7 и 5 лет соответственно) «танцевали и плясали по-русски с фрейлинами» (КФЦЖ 1785: [14 февраля]).

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)