Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья

Здесь есть возможность читать онлайн «Вадим Ковский - Идеология Зазеркалья» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2019, Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Идеология Зазеркалья

- Автор:

- Жанр:

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Идеология Зазеркалья: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Идеология Зазеркалья»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Идеология Зазеркалья — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Идеология Зазеркалья», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

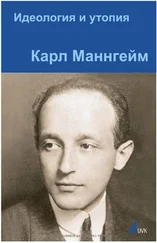

«Социализм» как новая «общественно-экономическая формация» был не более чем воплощением теоретической схемы, выпестованной «марксизмом-ленинизмом», а не результатом объективного хода исторического развития. Законы функционирования этой искусственной формации до сих пор не прояснены, тем паче, что и самого «марксизма-ленинизма» как целостной, единой концепции в природе не существовало. Была социалистическая утопия Маркса, с ее экономической частью, по всему своему внутреннему смыслу — эволюционной и вполне реалистической (в конце концов, именно «по Марксу» развивались цивилизованные страны Европы и Америка). И была политическая пристройка к ней, связанная с понятиями «пролетарская революция» и «пролетарская диктатура», необходимость которых из экономического учения Маркса ни в коей мере не проистекала.

Ленинские работы успешно миновали, со ссылкой на особые российские условия, все экономическое учение Маркса, чтобы выстроить историю России XX века вокруг трех ключевых слов: «пролетариат», «революция», «диктатура». Пролетариату нетерпеливый большевизм вызреть, как было предписано Марксом, времени не дал, и потому главным постулатом ленинизма стало понятие диктатуры. Теория диктатуры была до тонкостей разработана Лениным, положившим в ее основу концепцию обострения классовой борьбы после победы революции.

На X съезде партии в 1921 году Ленину удалось добиться резолюции о единстве, запрещавшей существование в партии каких-либо идейных фракций, несогласных с «генеральной линией», но живую внутрипартийную идеологическую жизнь ему этой резолюцией остановить не удалось. Выстраивая боевую дружину, без которой «пролетарская революция» в России была бы попросту невозможной, Ленин прекрасно понимал, что партия, задуманная как «централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения», осуществляя диктатуру вовне, не может отказаться от диктатуры и как принципа внутреннего устройства. Поэтому его так занимала, казалось бы, вполне теоретическая проблема соотношения «массы», «партии» и «вождей».

Противопоставление «массы» и очень узкого круга «вождей» отчетливо обозначено уже в «Что делать?»: классовая борьба в современном обществе невозможна «без „десятка“ талантливых (а таланты не рождаются сотнями) испытанных, профессионально подготовленных и долгой школой обученных вождей, превосходно спевшихся друг с другом <���…> и „поднимающих“ массы „до себя“».

Проблема упиралась, однако, не только во взаимоотношения с массами, но и во взаимоотношения внутри партии, коммунистов с коммунистами. Утверждая и здесь правомерность «диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности, беспрекословного подчинения единой воле», Ленин как бы уж совсем откровенно ликвидировал всякий демократизм в среде единомышленников. Судя по «совершенно секретной», как было принято, внутрипартийной переписке «вождей» (Ленин вообще предпочитал посылать свои письма в единственном экземпляре и требовать после прочтения немедленного их возвращения), уже в 1922—1923 гг. среди них было в ходу никого не травмировавшее понятие «диктатура партии». Возмущало «дискутантов» только то, что к безусловному подчинению понуждалась и сама партийная «верхушка», о чем, в частности свидетельствуют разъяренные записки Л. Троцкого членам Политбюро ЦК в октябре 1923 года.

Всегда стремясь подкрепить практику большевизма какими-то теоретическими построениями, в работе «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» Ленин вычерчивал «вертикаль» партийного управления страной как вертикаль демократическую, в которой «массы» оказывались в едином ряду с «вождями» на уровне чистой воды софистического силлогизма: «Всем известно, что массы делятся на классы <���…>, что массами руководят обычно и в большинстве случаев <���…> политические партии; что политические партии в виде общего правила управляются более или менее устойчивыми группами наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные должности лиц, называемых вождями <���…>. Договориться по этому поводу до противоположения вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость».

Сегодняшняя «вертикаль власти», посягать на которую тоже, понятно, есть «смехотворная глупость и нелепость» и которой единственно чего не хватает, так это вождя, имеет в советской традиции, как видим, прочную опору. При этом ей катастрофически не хватает и ленинской рефлексии, чтобы признать, что «диалектика не раз <���…> служила мостиком к софистике», а уж «подделка под диалектику» «легче всего обманывает массы»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Идеология Зазеркалья»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Идеология Зазеркалья» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Идеология Зазеркалья» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)