Мамы дома нет: она ушла в аптеку — кончился белый стрептоцид. Я один на один с радио.

Входит без стука соседка Нина Николаевна. Почему-то в слезах. Лук, что ли, резала на кухне? Подошла, погладила меня по голове. Ну да, я же болею.

Но ничего, не надо меня жалеть, я уже выздоравливаю. И горло почти не болит. И даже хочется встать и что-нибудь поделать. Все равно по радио нет детских передач. Почему-то их сегодня нет.

Ну, нет и не надо.

Потому что состояние мое и без того блаженное, какое всегда бывает, когда больной начинает выздоравливать. Вот я и запомнил этот день как начало выздоровления. Всего лишь начало, но все же.

* * *

Про то, как в шесть лет я побывал с родителями и их друзьями тетей Галей и дядей Володей в настоящей деревне в Ярославской области, я еще как-нибудь напишу.

Поездка получилась запоминающейся. Я, например, запомнил, что деревня называлась Игуменка. Симпатичное, кстати, название.

Еще обязательно напишу о том, как местные окающие мальчишки дразнили меня и всё кричали “скажи “Масква!”.

Конечно же, расскажу и о том, как я свалился с дерева прямо на острую и твердую спину козы Наташи. Кто из нас больше испугался, трудно сказать. Но оба остались целы, слава богу.

А сейчас я о другом. О том, как в один из первых же очень темных (конец лета) вечеров я основательно вляпался в огромную коровью лепешку. Взрослым было ужасно смешно, а мне нет. На меня это происшествие произвело такое сильное впечатление, что с наступлением темноты я стал бояться выходить из дому. Сидел под тусклой лампочкой с книжкой, как дурак, пока взрослые гуляли рядком, смеялись и негромко пели песни.

Вот вспомнил почему-то. Да нет, не почему-то. А потому, что в последнее время я совсем перестал включать телевизор, видимо, подсознательно вспомнив тот давний детский страх.

* * *

Я посмотрел этот “список”. Список подписавших коллективное письмо в поддержку “действий президента”.

Что тут можно сказать? я не знаю всех мотивов и всех обстоятельств, заставивших их это сделать.

Большинство из этого списка меня не слишком удивило. Это нормальная и привычная придворно-крепостная номенклатура. И они мало меня интересуют. Как, впрочем, и я их. Ну и ладно.

Но там есть два-три имени, которые заставили меня, мягко говоря, вздрогнуть. Это люди, которых я знаю лично, которых я ценю и которые, насколько мне известно, неплохо относятся и ко мне.

Я вот что хочу им сказать. Я никого не осуждаю. Я не скажу никому из них ни одного обидного или грубого слова. Я, возможно, при случайной встрече даже найду в себе силы улыбнуться и постараться сделать вид, что ничего такого не знаю. Я не владею искусством “нерукопожимания”. Вот не умею и все. Я пожму им руки. И даже, возможно, спрошу как ни в чем не бывало: “Как вообще дела?”

Но я не могу, физически не могу умолчать о том, что каждый из них и все они вместе (они сами знают, о ком из них я говорю) сделали мне больно.

Извините, ребята, я не смог этого не сказать.

* * *

Дозированное вранье легче подвергнуть сомнению, чем вранье тотальное. В дозированном вранье всегда находятся щели и трещины, сквозь которые прорастает травка, напоминающая о том, что жизнь помимо пропаганды все-таки существует. И она, эта жизнь, совсем другая.

Тотальное же вранье — это безжалостное бетонирование информационного поля.

Психологически человеку мучительно трудно представить себе, что можно так врать, потому что это самым драматическим образом подрывает его общие жизненные представления. “ Так врать невозможно”, — думает человек. “Поэтому, — думает он, — это, наверное, все-таки правда”.

* * *

Уж не знаю, насколько оптимистично это прозвучит. Но все же скажу.

Ситуация, которая журналисту представляется катастрофической, а потому и демобилизующей, и парализующей, для художника или для поэта, представьте себе, вполне естественна и даже, если угодно, питательна. Потому что художник и поэт даже в самые безмятежные времена живут в ситуации катастрофы, в окружении шума, треска и скрежета и главную свою роль видят в том, чтобы этому шуму, треску и скрежету сообщать ритм и порядок.

Давайте попробуем сосредоточиться. Давайте все попробуем превратиться в поэтов. А еще лучше — в музыкантов.

Я не знаю и никогда не узнаю и никто уже никогда не узнает, хорошо ли, слаженно ли играл оркестр на тонущем “Титанике”. Не сбивался ли он с ритма? Не проглатывал ли такты? Мы лишь знаем, что он играл. До конца. И сам этот факт для нас поучителен и драгоценен как мощно заряженная метафора профессионального и человеческого долга.

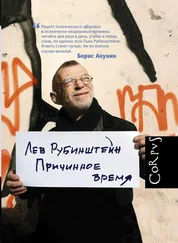

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)