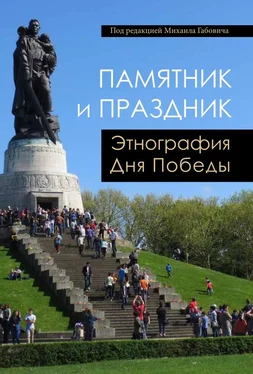

Ближе к противоположному полюсу — празднование 9 мая в странах Прибалтики, бывшего соцлагеря и в государствах за пределами бывшего СССР, где теперь проживают выходцы из Советского Союза. Здесь государственного праздника в его прежнем виде более не существует, но остались созданные для него монументальные места, а гомогенизированные государством практики, к концу советской эпохи воспринимавшиеся многими как лишенная смысла «обязаловка», ныне воспроизводятся (и видоизменяются) самими жителями. Наиболее репрезентативен для этого типа празднования берлинский Трептов-парк: пространство, в социалистические времена служившее площадкой для разного рода официальных церемоний местного, гэдээровского, и международного уровня — и воспринимаемое критиками как образец тоталитарной, подавляющей и анонимизирующей личность архитектуры, — превратилось в место народных гуляний и ритуальных практик, поражающих своим плюрализмом. Лишенное какой-либо центральной организации, но и, в отличие от аналогичных мест в ряде других стран, не претерпевшее каких-либо значимых внешних преобразований, пространство Трептов-парка 9 мая вмещает в себя самые разные коммеморативные сообщества и инициативы. Здесь можно встретить как представителей низовых левых инициатив, происходящих из Западного Берлина, так и чтящих традиции бывших граждан ГДР, как «русских немцев», так и «евреев», как местных поисковиков, так и приезжающих из бывших советских республик реконструкторов.

От Бронзового солдата к украинской войне

Все мы вполне отдавали себе отчет в том, что память о войне и ее последствиях за 2000-е гг. снова стала «горячей» практически для всей Восточной Европы[46], но не могли подозревать о той степени интенсивности, с которой буквально через несколько месяцев после завершения нашего исследования Вторая мировая / Великая Отечественная война вернется в современную политику.

Спустя какое-нибудь десятилетие после окончания холодной войны отсылки ко Второй мировой войне и оценки военной и послевоенной истории в духе коммеморативной и геополитической игры с нулевой суммой (победа Советского Союза vs ГУЛАГ; сталинский террор и советская оккупация Восточной Европы; победа как наследие России или русских vs участие в войне других стран и этнических групп) прочно вошли во внутри- и внешнеполитический инструментарий самых разных политических сил, и в первую очередь — российского руководства. Разгоревшиеся конфликты не ограничивались дискурсивной и дипломатической плоскостями: об этом свидетельствуют история с переносом Бронзового солдата в Таллине и длинный ряд других громких конфликтов, связанных с памятниками советским солдатам или же с коммеморацией таких дат, как 8 или 9 мая либо 23 августа [13]. Такие конфликты возникали тогда, когда местные коммеморативные разночтения и противоречия, например между русскоязычными жителями прибалтийских стран и приверженцами новой, национализированной интерпретации истории, расширялись [14][48], интернационализировались, вписываясь в более широкие политические контексты.

Подобное обострение могло стать результатом неуклюжих действий или сознательных манипуляций со стороны как местных политиков, так и российского руководства. Российская власть фактически объявила себя официальным распорядителем наследия победы и привязала «победную» коммеморацию войны к идентификации с сегодняшней Россией и ее коммеморативной политикой. С этой целью была создана инфраструктура символического коммеморативного присутствия, например раздача георгиевских ленточек, с использованием как дипломатических представительств, так и неформальных каналов [15]. Многие политики в странах Восточной Европы, в свою очередь, выстраивая связь между 1945 г. как началом или продолжением советской оккупации и современными усилиями по нациестроительству, оказались готовы согласиться с такой интерпретацией. Действуя вместе, они создали условия, в которых коммеморативные практики постепенно национализировались и этнизировались, а местные коммеморативные меньшинства стали заложниками большой геополитической игры. Выражая свое недовольство собственным политическим или социальным статусом через обращение к старым советским и новым российским символам победы, они волей-неволей стали восприниматься как представители России, хотя их поддержка российским руководством практически всегда оставалась символической [16][50].

Читать дальше