— Любезный Бакунинъ, — однажды сказалъ ему Бѣлинскій, — о Богѣ, объ искусствѣ можно разсуждать съ философской точки зрѣнія, но о достоинствѣ холодной телятины должно говорить просто.

Ссора съ Нечаевымъ, быть можетъ, была единственною, изъ «дружескихъ» ссоръ, въ которой не Бакунинъ былъ причиною разрыва, и твердо взялъ на себя не только его иниціативу, но даже усердно писалъ письма всѣмъ друзьямъ и знакомымъ, предупреждая ихъ противъ Нечаева, какъ скоро послѣдній обнаружился предъ старымъ революціонеромъ во всю величину своего аморальнаго фанатизма. Извѣстно, что Нечаевъ не постѣснился украсть у Бакунина нѣсколько писемъ — съ цѣлью нравственно шантажировать его какими-то въ нихъ уликами… Этого поступка не вынесъ старикъ — тѣмъ болѣе, что мы видѣли: немного раньше онъ былъ такъ влюбленъ въ Нечаева, что, не колеблясь, шелъ къ нему въ «Матрены». И за всѣмъ тѣмъ, разочаровавшись въ своемъ «Богѣ», какъ въ человѣкѣ, Бакунинъ не пересталъ уважать Нечаева, какъ на рѣдкость талантливаго и энергическаго революціонера. Его испугала и смутила огромная доля іезуитизма и червонновалетства, которою, какъ кокономъ какимъ-то, собирался обволочь революціонную агитацію Нечаевъ, — что очень тонко, къ слову сказать, подмѣтилъ за послѣднимъ, въ «Бѣсахъ», Достоевскій. И старый Бакунинъ попятился отъ молодого Нечаева, въ суевѣрномъ испугѣ, именно какъ отъ бѣса какого-нибудь. Но и пятясь, твердилъ убѣжденно, что, конечно, бѣсъ — черенъ, и вязаться съ нимъ порядочному человѣку опасно и не слѣдуетъ, но — по своему бѣсовскому амплуа — онъ молодецъ, лучше чего не найти. Нѣтъ, нѣтъ, когда Бакунинъ, въ качествѣ «Матрены':, выдавалъ Нечаеву обязательство фабриковать, по его приказанію, фальшивыя бумажки, онъ не предполагалъ, что подписываетъ въ этомъ документѣ программу практической работы… Кстати отмѣтимъ: когда флорентинскій посолъ русскаго двора Киселевъ, чтобы компрометтировать Бакунина, проживавшаго тогда въ Неаполѣ, распространилъ слухъ именно о его прикосновенности къ шайкѣ фальшивомонетчиковъ, которая съ замѣчательнымъ успѣхомъ работала на югѣ Италіи и почиталась въ общественномъ мнѣніи революціонпою, Бакунинъ обидѣлся жестоко и даже думалъ вызвать на дуэль неаполитанскаго префекта, маркиза Гвалтеріо: именно черезъ него шла гадкая сплетня. Революціонеръ, прошедшій отъ глубины монархическаго консерватизма всѣ стадіи освободительнаго ученія и движенія и увѣнчавшій свой путь торжественнымъ гимномъ анархіи, творецъ и учитель анархизма, Бакунинъ, и къ шестидесяти годамъ своимъ, не изжилъ, однако, привычекъ и взглядовъ юношескаго идеализма. Самъ себя Бакунинъ почиталъ рьянымъ и глубокимъ реалистомъ, а въ одномъ письмѣ 1869 года заявляетъ даже, что онъ не знаетъ ничего „подлѣе и грязнѣе идеалистовъ“ и, чѣмъ больше живетъ, тѣмъ больше въ томъ убѣждается. Но пережитки Гегеля въ смѣси съ романтикою Шеллинга, которой Бакунинъ тоже отдалъ дань въ свое время, всплывали въ Бакунинѣ курьезными разладами съ дѣятельностью очень часто и непроизвольно, такъ что, по большей части, онъ ихъ самъ не замѣчалъ. Еще въ 1862 году онъ способенъ былъ блуждать цѣлую ночь съ пріятелемъ по улицамъ Парижа, разсуждая о „личномъ Богѣ“ и признаваясь, что имѣетъ въ душѣ вѣру къ нему… Раньше, въ гегеліанской своей молодости, онъ былъ на этотъ счетъ настолько силенъ и крѣпокъ, что Бѣлинскій приписывалъ вліянію Бакунина свою религіозность въ петербургскій періодъ своей дѣятельности. Даже въ 1870 году Бакунинъ, въ полосу большой нужды и вообще трудныхъ обстоятельствъ, способенъ оказался прорваться, страннымъ въ устахъ революціонера и позитивиста, восклицаніемъ, что rnous avons mis notre confiance dans la providence divine et cela nous console». Правда, сказано это на французскомъ языкѣ, который въ русскомъ обиходѣ Бакунинъ почиталъ признакомъ преднамѣренной лжи и бранилъ за то сантиментальныя французскія письма Грановскаго.

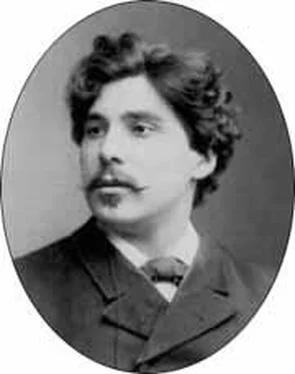

Немного русскихъ людей, работавшихъ на культурныя цѣли, умѣли обогнуть своею дѣятельностью такую колоссальную дугу идей и пройти такую длинную эволюцію соціальности, какъ выпало на долю Бакунина. Въ одномъ изъ писемъ своихъ онъ увѣряетъ, что былъ революціонеромъ съ тѣхъ поръ, какъ самъ себя помнить. М. П. Драгомановъ уличаетъ его: это неправда — въ 1835–1839 годахъ гегеліанецъ Бакунинъ былъ убѣжденнымъ царистомъ и вліятельнымъ пропагандистомъ царизма («Бородинская Годовщина» Бѣлинскаго). Любопытно, что остатками «смутнаго царизма» однажды, уже въ шестидесятыхъ годахъ, попрекнулъ Бакунина Герценъ. Сорокъ лѣтъ спустя, когда прахъ Бакунина опустили въ могилу на кладбищѣ въ Бернѣ, имя его было самымъ передовымъ символомъ человѣческой свободы: отъ «бакунизма», какъ безпредѣльной воли самоуправляемой личности, какъ отъ аморфной анархіи, отстали рѣшительно всѣ либеральныя, соціалистическія и революціонныя ученія и партіи, да, въ большинствѣ, продолжаютъ отставать и до вашихъ дней.

Читать дальше