В 1920-х годах Саша Черный уехал из советской России. С 1924 жил за границей. Умер во Франции, в собственном доме, от сердечного приступа. Был одинок. Сохранилась легенда о его собаке Микки, которой и от имени которой Саша Черный написал не одну прозаическую и поэтическую строчку.

Фокс Микки,

Собака-поэт,

Умнее которой в мире нет…

По веранде ветер дикий

Гонит листья все быстрей.

Я веселый фоксик Микки,

Самый умный из зверей!

Когда Саша Черный умер, верный пес лег ему на грудь. И лежал до тех пор, пока не умер. Говорят, тоже от разрыва сердца.

На целых сорок лет имя Саши Черного было вычеркнуто из русской культуры. О нем просто забыли. Только в 1960 году по инициативе К. И. Чуковского в исключительно популярной серии «Библиотека поэта» был издан первый при советской власти сборник его стихотворений. Впечатление, которое произвело это издание на читающую публику, было подобно взрыву. Советская интеллигенция увидела в его стихах отдушину, хоть все они и были посвящены царскому времени. Однако это был тот эзопов язык, которого так не хватало советским интеллектуалам. Стихи заучивали наизусть. Их передавали из уст в уста. В интеллигентской среде они стали своеобразным паролем в системе «свой – чужой». С ними происходило примерно то, что в свое время случилось с грибоедовским «Горем от ума». А когда Галина Вишневская исполнила ораторию Дмитрия Шостаковича на слова наиболее известных сатир Саши Черного, то в фольклоре появилась удивительная формула, отражающая отношение интеллигенции к социалистическому реализму в советской культуре: «Нет у нас ни Черных, нет у нас ни Белых – одни серые».

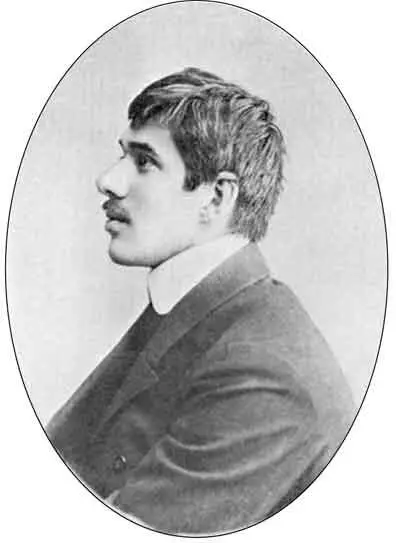

В 1882 году в Санкт-Петербурге родился поэт, публицист и литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель и журналист Корней Иванович Чуковский. Его настоящие имя и фамилия – Николай Васильевич Корнейчуков. Матерью Николая была крестьянка из Полтавской губернии Екатерина Осиповна Корнейчукова, работавшая горничной в Санкт-Петербурге в еврейском семействе Левенсонов. Она проживала в гражданском браке с сыном семейства, студентом Эммануилом Соломоновичем Левенсоном.

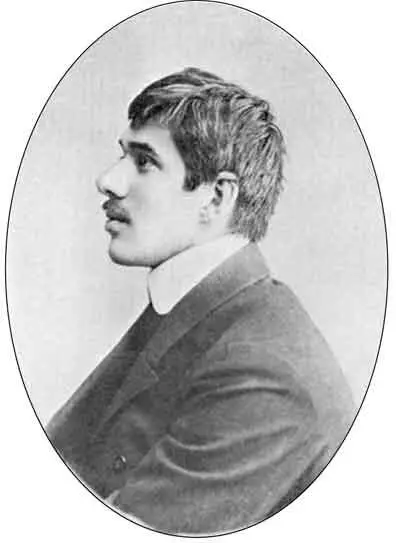

Корней Иванович Чуковский

Вскоре после рождения Николая студент Левенсон оставил свою незаконную семью и женился «на женщине своего круга». Кстати, в метрике у Николая, как у незаконнорожденного, отчества не было вообще. В других документах дореволюционного периода его отчество указывалось по-разному – «Васильевич», «Степанович», «Эммануилович», «Мануилович», «Емельянович». С началом литературной деятельности Корнейчуков использовал псевдоним «Корней Чуковский», к которому позже присоединилось фиктивное отчество – «Иванович». После революции сочетание «Корней Иванович Чуковский» стало его настоящим именем, отчеством и фамилией.

Детские годы Чуковский провел в Одессе, куда была вынуждена переехать Екатерина Осиповна. Литературную деятельность Чуковский начинал как издатель. Параллельно сотрудничал в журналах, где публиковал критические статьи о писателях и литературе. Но сегодня Корней Иванович Чуковский более всего известен своими произведениями для детей. Он автор таких сказок как, «Айболит», «Тараканище», «Муха-цокотуха» и многих других знаменитых детских стихов. А после появления детской сказки «Мойдодыр» его иначе как «Мой до дыр» не называли. Все эти произведения подписаны его новым именем, которое записные пародисты не могли оставить без внимания:

В своих исканиях упорен,

Идет – чем больше, тем верней,

Литературы детской корень,

А может быть, еще Корней.

В петербургский городской фольклор Чуковский навсегда вошел легендой о происхождении Бармалеевой улицы. Как известно, среди узких романтических улиц Петроградской стороны есть одна, чудом избежавшая переименования и сохранившая свое странное сказочное название «Бармалеева». Мнения исследователей по поводу происхождения этого необычного городского топонима расходятся. Одни утверждают, что он восходит к широко распространенной в Англии фамилии Бромлей, представители которой жили когда-то в Петербурге. Они-де и превратили английскую фамилию в русскую: Бармалеев. Другие ссылаются на Толковый словарь Владимира Ивановича Даля, где есть слово «бармолить» в значении «невнятно бормотать». Вполне вероятно, утверждают они, производное от него «бармалей» могло стать прозвищем человека. От него будто бы и пошло название улицы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу