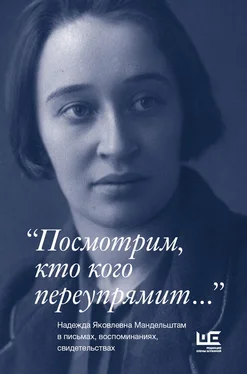

Взятые как целое, письма Н. Я. никогда не сводились к быту и дружеской социальности, в них встречались – и довольно часто – интереснейшие наблюдения и глубокие размышления. А иные можно считать провозвестниками ее нераскрытого еще прозаического дара: превосходные тому примеры – письмо Н. И. Харджиеву от 1940 года или вся, от начала до конца, переписка с Б. С. Кузиным.

В некоторых случаях в нашем распоряжении оказывались и чьи-то воспоминания о Н. Я., и одновременно переписка с ней.

Повторим: накал и характер переписки зависели в первую очередь от личности корреспондента. Уникальны страсть и напор, что встречаем в письмах Кузину, как уникальны и та внутрисемейная открытость или сестринская нежность и доверчивость, которыми отмечены письма Н. Я. к Василисе и Варваре Шкловским-Корди или к Наташе Штемпель. Но ей никогда бы не пришло в голову обсуждать с “Ясной Наташей” вопросы философии Владимира Соловьева или Тейяра де Шардена, как и природу мемуаристской несостоятельности Эмилия Миндлина, что она делает в письмах к Македонову, Лотманам или Любищеву.

Объем писем, вводимых в оборот в этой книге, соизмерим с предшествующим. И он не только подтверждает обозначенную типологию, но и значительно расширяет ее. Так, во многих переписках 1960-х и 1970-х годов мы впервые встречаем Н. Я. в роли образцовой вдовы, терпеливо отвечающей даже на глупые вопросы глобальных исследователей или переводчиков, связанные с биографией и творчеством О. М. Справедливости ради стоит сказать, что в книге немало и писем, не написанных Н. Я., а адресованных ей; есть даже письма третьих лиц друг другу, где роль Н. Я. еще скромнее – персонажная (например, в письмах О. В. Андреевой-Черновой – дочери, Ольге Андреевой-Карлайл).

До сих пор Н. Я. была замечена в персонажах лишь немногих дневников современников, в частности, А. Гладкова, Л. Левицкого и М. Левина. Дневник В. Борисова существенно расширяет границы этого жанра как источника к ее биографии.

Еще одним типом материалов, нашедшим себе в этой книге свое место, следует считать своего рода “геобиографические” очерки – обзоры того, что нам известно о происходившем с Н. Я. в годы ее скитаний по провинции (Струнино и Шортанды, Ульяновск, Чита, Чебоксары, Таруса, Псков).

Большинство материалов книги было написано специально для нее – это касается всех жанров [15]. Некоторые републикуются в сокращенном виде.

Внутренним принципом и рычагом структуризации третьего раздела послужила элементарная хронология: первый подраздел – это “Вместе: годы с Осипом Мандельштамом”, затем по два подраздела, посвященных ее кочевым годам (объединенным сороковым и пятидесятым и, отдельно, первой половине шестидесятых) и годам оседлым (шестидесятым и семидесятым). Нередко видишь, как смежные материалы начинают взаимодействовать друг с другом, подхватывать уже прозвучавшую тему, и продолжать, и развивать ее.

Первый – для О. М. прижизненный – подраздел представлен двумя обрамляющими материалами: обзором киевского периода жизни Н. Я., начавшегося со знакомства с О. Э., и тех восьми месяцев после ареста мужа в Саматихе, что Н. Я. прожила – в основном в Струнино – до его смерти.

Второй, охвативший сразу две декады (1940-е и 1950-е годы), представлен письмами (Э. Г. Герштейн к Н. Я. и Н. Я. к С. И. Бернштейну, Шкловским-Корди и Р. Р. Фальку) и геобиографическими очерками об Ульяновске, Чите и Чебоксарах.

Еще пять кочевых лет – до получения ключей от квартиры – пришлись на первую половину 1960-х годов и прошли под знаком двух городов – Тарусы и Пскова. Таруса – это еще и воспоминания Р. Орловой и А. Симонова. Псков же – это и суммирующий очерк, и письма Псковского периода – как к Н. Я. (А. Морозова), так и к москвичке Ю. Живовой, приезжавшей к ней в Псков, и к Псковичам Майминым, переписка с которыми пришлась на послеПсковское время. Здесь же и последнее письмо Н. Я. “наверх” (Хрущеву). За вершает подраздел рассказ о первом в СССР вечере памяти Осипа Мандельштама на мехмате МГУ – вечере, триумфальном и для Н. Я.

Два подраздела посвящены оседлой полосе жизни Н. Я. – второй половине 1960-х и 1970-м годам.

С появлением у Н. Я. своего жилья завязались новые знакомства и дружба среди москвичей, запечатлевшиеся скорее в мемуарах, чем в письмах. Появились и первые живые гости из-за рубежа, с которыми, в пору их нахождения у себя дома, установился и поддерживался как раз эпистолярный режим общения: К. Браун, О. Андреева-Карлайл, К. Верхейл, Дж. Смит (Бейнз), чуть позже П. Троупин (Браун “переплюнул” всех, догадавшись записать ответы Н. Я. на магнитофон, но его самого “переплюнул” К. Верхейл, организовавший единственное, как оказалось, киноинтервью с Н. Я.). Аналогично установились контакты и с новыми знакомыми не из Москвы – киевлянином Г. Кочуром, вильнюсцем Т. Венцловой, ереванцем Л. Мкртчяном или ростовчанином Л. Григоряном. Летом 1967 года в Верее, разгневанная на Харджиева и только что, в мае, отобравшая у него поэтический архив мужа, но недовольная и западными издателями Мандельштама, Н. Я. сама села за комментирование его стихов, этап этот задокументирован различными записями Вадима Борисова.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Елена Колина - Посмотри, на кого ты похожа [litres]](/books/400060/elena-kolina-posmotri-na-kogo-ty-pohozha-litres-thumb.webp)

![Ольга Олие - Попала? Посмотрим, кто кого [СИ]](/books/411343/olga-olie-popala-posmotrim-kto-kogo-si-thumb.webp)