В ответ Якуб-бек заявил, что желает он только одного: сохранить дружбу с туркестанским генерал-губернатором, что «он человек маленький и должен держаться за ноги русских». Затем Куропаткин, от имени генерала Кауфмана, поблагодарил Бадаулета за хороший приём, который тот оказал знаменитому путешественнику Пржевальскому и выразил надежду, что и на этот раз приезд русского посольства скрепит дружбу русского и кашгарского народов.

Здесь необходимо, кое-что пояснить.

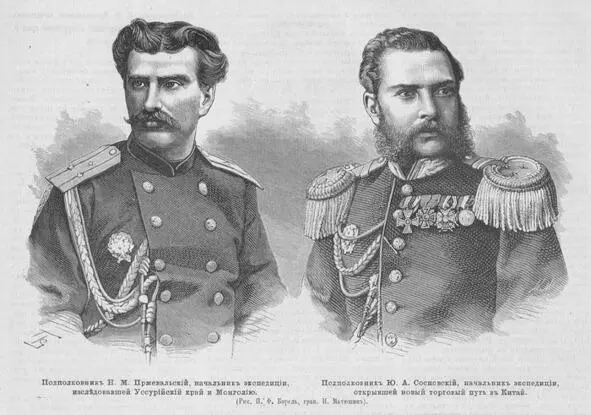

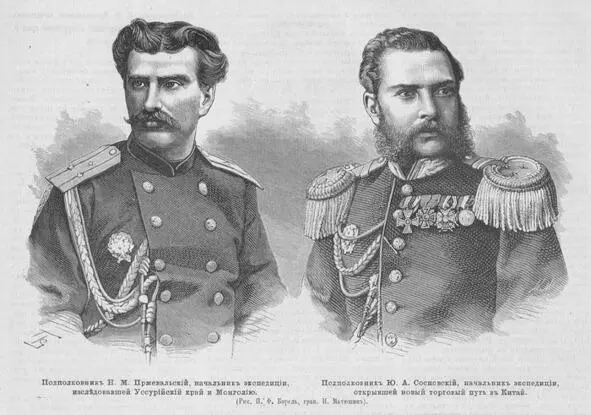

Российская разведка в отношении Синьцзяна, на этот раз действовала весьма эффективно. Незадолго до миссии Куропаткина, подполковник Генштаба Н. М. Пржевальский пересёк эту территорию с северо-запада на юго-восток.

Портреты Н. М. Пржевальского и Ю. А. Сосновского из журнала «Всемирная иллюстрация»

№343, 1876 г.

«По всему видно было, – писал Николай Михайлович, – что наше путешествие не по нутру Якуб-беку, но ссориться с русскими для него теперь было нерасчётливо ввиду войны с китайцами». После приёма Пржевальского властителем Кашгара, в Петербург ушло донесение с чётким прогнозом: государство Якуб-бека обречено, оно развалится от первого же удара китайцев.

По другую сторону фронта другой русский подполковник, Ю. А. Сосновский, нанёс визит в ставку «императорского комиссара» Цзо Цзунтана. Результатом этой встречи стала договорённость о поставках российского продовольствия вошедшим в Синьцзян китайским войскам.

Россия окончательно делала ставку на Цинскую империю.

Но и разведка Якуб-бека работала добросовестно. В своей работе «Русско-китайский вопрос», вышедшей в 1913 году, Куропаткин вспоминал: «Посланному генералом Кауфманом с дипломатической миссией к Якуб-беку капитану Куропаткину в 1876 году, в целях определения границы между Ферганской областью и Кашгарией, пришлось выслушать в городе Курля от Якуб-бека горькие упреки в двоедушии русских. Якуб-бек с основанием указывал, что не может верить словам русского посланца, когда недалеко от Курли, в Урумчи, в лагере его врагов-китайцев „такой же русский офицер“, Сосновский, ставит провиант китайцам, без которого они не могли бы продвинуться вперед».

Переговоры русского правителя и властителя Кашгара, закончились вполне успешно. Куропаткин был настойчив, а Якуб-беку, на фоне войны с китайскими войсками, деваться было попросту некуда и в конце концов он заявил: «…я совершенно предоставляю на усмотрение г. Туркестанского генерал-губернатора назначить пограничную черту там, где он признает нужным, и приму всякое его решение».

В начале весны 1877 года, успешно выполнив все задачи, посольство вернулось в Ташкент.

Собранный уникальный географический, исторический, этнографический и военный материал по Восточному Туркестану, Куропаткин обобщил в работе «Кашгария». Эта работа, Русским географическим обществом, была удостоена малой золотой медалью.

Тем временем наступление Цинских войск продолжалось. Армия Якуб-бека, охваченная дезертирством, терпела одно поражение за другим. А в мае 1877 года произошло событие, поставившее жирный крест на существовании Йеттишара. Вот как об этом пишет А. Н. Куропаткин: «6-го мая 1877-го года, в 5 часов пополудни, Бадаулет был сильно раздражён своим мирзою (секретарём) Хамалом, которого за неточное исполнение каких-то поручений он бил прикладом до смерти. Убив Хамала, Якуб-бек набросился и начал бить своего казначея Сабир-ахуна. В это время с ним сделался удар, лишивший его памяти и языка. Оставаясь в этом положении, Бадаулет 17-го мая в 2 часа утра скончался. Слухи об отравлении Якуб-бека сыном его Хак-Кули-беком и о том, что он сам, в виду неудач против китайцев принял яд, не имеют основания…»

Цинские войска вошли в Кашгарию и Ташкенту теперь нужно было решать пограничные вопросы уже с Китаем. Миссия Куропаткина специальным приказом была приравнена к военному походу с соответствующими льготами и выслугой.

Весной 1877 года Россия вступила в очередную, одиннадцатую, войну с Османской империей и Алексей, поспешил на Балканский театр военных действий.

В день объявления войны, 12 апреля 1877 года, Куропаткин находился в Петербурге, куда был вызван для отчёта после окончания миссии в Кашгар. Всё это время он находился при Главном штабе, но душа его рвалась в действующую армию. Наконец, решение в отношении Алексея было принято, и он 2 июля назначается обер-офицером для особых поручений при главнокомандующем армией на Балканах Великом князе Николае Николаевиче Старшим и немедленно отправляется на фронт.

Читать дальше

![Дмитрий Волкогонов - Триумф и трагедия (Политически портрет на Й. В. Сталин) [Книга трета]](/books/420136/dmitrij-volkogonov-triumf-i-tragediya-politicheski-thumb.webp)