Рис. 4. Селективная ангиография левой внутренней грудной артерии, имплантированной в миокард 35 лет назад. Можно видеть, как окклюзированная передняя нисходящая артерия заполняется из трансплантата через образовавшийся анастомоз с третичной диагональной ветвью. K. Gupta, C.S. Sung, A.B. Brady. Vintage vineberg. Clin. Cardiol.2003. №-9; P.418.

Первые свои операции Артур Вайнберг отрабатывал в эксперименте в 1945 году и, получив удовлетворительные результаты, уже в 1950-м году начал выполнять их в клинике. На рисунке 4 представлена ангиограмма имплантированной в миокард внутренней грудной артерии, выполненная через 35 лет после операции. Исследование выявило хорошо развившуюся интрамиокардиальную сосудистую сеть в области имплантации и функционирующий «вайнбергский анастомоз».

Таким образом, операция Вайнберга заключалась в непрямой реваскуляризации коронарного русла и предшествовала эре коронарной хирургии.

Надо отметить, что принцип туннелирования, реализуемый в операции Вайнберга при имплантации внутренней грудной артерии, лежит в основе применяемого сейчас в части клиник альтернативного метода реваскуляризации миокарда – трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации.

Но сегодня, когда коронарное шунтирование уже стало «стандартом» хирургического лечения ишемической болезни сердца, а коронарное стентирование доказало свою эффективность, известны операции, наверно, не совсем оправданно возвращающие хирургию во времена Вайнберга. Например, профессор Юрий Михайлович Ишенин последние годы жизни работавший в Нижнекамске, в течение 30 лет пропагандировал операцию механического туннелирования миокарда. Операция, предложенная автором, заключалась в торакотомии с последующим выполнением 2—3 туннелей в миокарде длиной 6—8 сантиметров, сообщающихся с полостью сердца. Туннелирование Ю. М. Ишенин выполнял так называемым тубусным скальпелем. К слову, первый такой скальпель был сделан из телеантенны от советского телевизора…

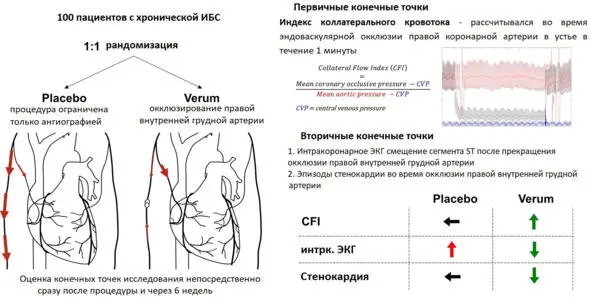

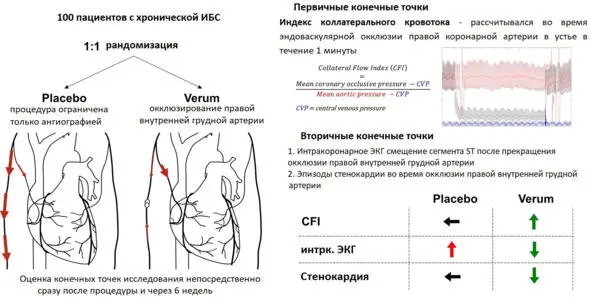

Или другой пример. Недавно группа исследователей из Швейцарии во главе с Кристианом Зайлером опубликовала в American Heart Journal (к слову, весьма уважаемое издание!) результаты немного-немало настоящего проспективного, двойного слепого, плацебоконтролируемого испытания эффектов от операции, суть которой мало чем отличалась от операции Давида Фиески, зато выполняемой очень по-современному. Пациенту с выявленным значимым поражением правой коронарной артерии с помощью эндоваскулярного доступа устанавливали окклюдер в правую внутреннюю грудную артерию ниже отхождения от нее перикардиодиафрагмальной ветви, перенаправляя в нее весь кровоток к зоне так называемых «естественных» маммарокоронарных анастомозов, а потом подтверждали улучшение миокардиального кровотока и уменьшение проявлений ишемии (рис. 5). Отметим, что, авторы выполняли свое исследование на средства, полученные от гранта и после одобрения этическим комитетом. Значит, есть интерес! И это в наше время, когда методы прямой реваскуляризации уже прочно себя зарекомендовали, не может не удивлять!

Рис. 5. Глядя на схему и результаты исследования, выполненного командой авторов из Швейцарии, невольно задумываешься о том, что хирургия ишемической болезни сердца могла бы развиваться в совсем другом направлении. Адаптировано из M.R.Bigler, M.Stoller, C. Tschannen, R.Grossenbacher, C.Seiler. Effect of permanent right internal mammary artery occlusion on right coronary artery supply: A randomized placebo-controlled clinical trial. Am. Heart J. 2020;230; P:1—12.

Так как же все начиналось?

Для любой волнующей человека проблемы всегда легко найти решение – простое, достижимое и ошибочное

Г. Л. Менкен

Своим становлением коронарная хирургия была обязана, прежде всего, развитию учения об ишемической болезни сердца. Можно попытаться найти ответы на вопрос о том, почему путь к первой операции на коронарной артерии был столь извилист, но, скорее всего, вывод не будет оригинальным: всему свое время. Как и каждая мысль, прежде чем быть сформулированной окончательно, идея хирургического лечения стенокардии перенесла целую эволюцию решений.

О таком патологическом процессе, как атеросклероз, знали задолго до первой операции на коронарной артерии. Считается, что термин «атеросклероз» (образовано от двух греческих слов «athere» -кашица и «sclerosos» – уплотнение) предложил в 1904 году знаменитый германский патолог Феликс Маршан, но уже в 1833 году его использовал Дж. Ф. Лобштейн для обозначения патологических изменений сосудистой стенки артерий, общими для которых были склероз и дезорганизация. До этого уже существовало понятие «атерома», введенное в 1755 году Альбером фон Галлером и предназначенное для обозначения скоплений жировых отложений в артериях. В разные годы атеросклеротические изменения в стенках артерий описывали Джиованни Баптиста Морганьи (1761 год), Жан Крювелье (1829 год), Рудольф Вирхов (1892 год). Благодаря работам Н. Н. Аничкова произошло выделение атеросклероза коронарных артерий в самостоятельную форму из собирательного понятия «атеросклероз».

Читать дальше