Рис. 1.5. Из дагерротипа времен Крымской войны, сделанною после неудачного для русских войск сражения при Инкермане и патетически названного его автором «Долина смерти и теней», можно представить, насколько частыми были отказы боеприпасов того времени

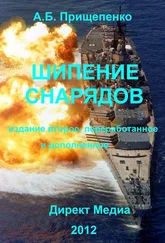

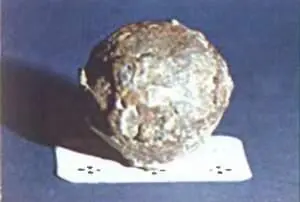

Однажды в Севастополе автор набрел на такое ядро (рис. 1.6). Чугун корродировал не насквозь, а медная втулка, смявшись при ударе (возможно — о камень), намертво закупорила его. После осторожного удаления ее, внутри был обнаружен сохранившийся черный порох. За почти полтора столетия он, конечно, слежался, но отколупываемые кусочки, после минимального просушивания, энергично «пыхали» с белыми облачками дыма. Если бы запальная трубка сработала как надо, ядро могло причинить неприятности защитникам севастопольских бастионов!

Рис. 1.6. Ядро времен Крымской войны, найденное в Севастополе

Во времена Крымской войны позиции черного пороха казались незыблемыми. Но робко появлялись на арене безобидные (пока!) вещества с негромкими именами. Гусман в 1788 г., подействовав на индиго азотной кислотой, получил краситель для тканей, изумительно желтого цвета — пикриновую кислоту. В том же году Гусман получил и первый фульминат — гремучее серебро, а позже — и гремучую ртуть. Оба фульмината взрывались от несильных ударов, также как и нитроглицерин, полученный в 1846 г. Собреро. Чувствительность этих веществ считалась чрезмерной, исключающей практическое применение. Также чересчур капризным считался пироксилин, полученный Шенбайном при нитрации ваты: был он нестойким, упорно сохраняя следы кислоты. Все же, горел пироксилин неплохо и его стали использовать, чтобы зажигать свечи на люстрах, а позже — для получения первой пластмассы — целлулоида…

…И вдруг обнаружилось, что нитроглицерин желатинирует пироксилин, образуя «пластмассу», нечувствительную к удару, горящую стабильно и не слишком быстро, а следы кислот в ней можно связать добавкой веществ-стабилизаторов. «Пластмассу» назвали баллиститом и она, как и полученный из нитроглицерина и пироксилина, но — с добавкой ацетона кордит, сразу показали свои преимущества перед «черняшкой», потому что:

— содержали баллистит и кордит почти втрое больше энергии;

— давали при сгорании намного больше газов и намного меньше — твердых остатков, засорявших при стрельбе механизмы оружия.

Габариты пушек заметно уменьшились, а стрелять они стали дальше и чаше. Но в новых пушках происходил известный процесс — горение [3] Горение конденсированного вещества — химическая реакция, связанная с переходом вещества в газообразное состояние. При этом выделяется тепло и газообразные продукты догорают в гак называемой зоне горения, расположенной вблизи поверхности. Скорость горения определяется процессами диффузии и теплопроводности

, а вот в новых снарядах — ранее не известная детонация, которую возбуждал взрыв гремучей ртути в контакте с пикриновой кислотой.

Детонация тесно связана с ударной волной (УВ). Удар такой волны в XIX веке удалось ощутить немногим: тем, кто оказался близко от разряда молнии, в котором быстро расширялся нагретый током газ. а также тем, кто выжил после близкого разрыва крупного ядра с зарядом пороха. Правда, ту же УВ, но — ослабленную, выродившуюся в акустическую, многие слышали.

Пусть поршень начал двигаться в цилиндре с газом (рис. 1.7). Он чуть-чуть подожмет и погонит газ впереди себя, при этом по газу пойдет акустическая (звуковая) волна, скорость фронта которой равна скорости звука, а массе сжатого газа будет придана скорость поршня. Отметим, что в сжатом газе скорость звука больше, чем в несжатом. Пусть поршень прошел еще некоторое расстояние. Тогда следующая волна пойдет по уже сжатому газу и, значит, будет иметь большую скорость. Кроме того, сам сжатый газ движется со скоростью поршня и, следовательно, относительно цилиндра скорость второй волны равна сумме скоростей: поршня и увеличенной — звука. Эта сумма и подавно превосходит скорость первого возмущения. Поэтому вторая волна сжатия непременно догонит первую. Но перегнать се она не сможет, так как для этого ей пришлось бы перейти в несжатый газ, где скорость распространения опять равна начальной скорости звука. Обе волны сольются. Если поршень продолжит движение, он погонит впереди себя волну сжатия увеличивающейся амплитуды, которая образуется в результате слияния отдельных слабых воли. В слившихся волнах, как едином скачке уплотнения, будет расти давление — до произвольно больших значений, в зависимости от скорости поршня. Этот скачок — резкое, происходящее на расстоянии порядка длины свободного пробега молекул изменение параметров вещества — и называется ударной волной (УВ).

Читать дальше