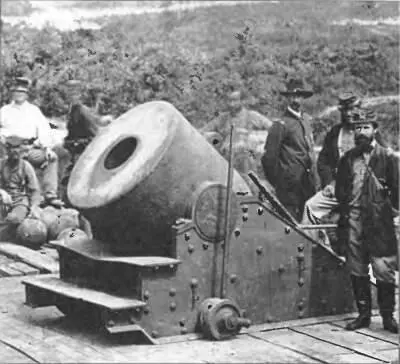

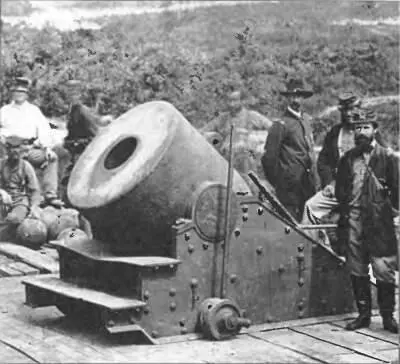

То, что нагретые энергией взрывного горения газы способны на многое, стало ясно сразу: они разносили не только деревянные, скрепленные металлическими обручами, но и первые литые металлические стволы. Поиски оптимума не обошлись без переборов: стоит только оценить толщину стенок стволов коротышек-мортир (рис. 1.3) времен гражданской войны в Америке (1861–1865 гг.). Наверняка ультимативным требованием было обеспечить прочность ствола при любых обстоятельствах, а робкие возражения малохольных в пенсне: «так у вас ядро далеко не полетит» густоголосо отметались: «а нам далеко и не надо». И то верно: через даже негустые кустарники на полях Джорджии и Алабамы противника было не разглядеть.

Рис. 1.3. Мортира времен гражданской войны в Америке

А вот на море кустов нет, моряки видели дальше сухопутных, для чего даже поднимались на клотики мачт. И пушки их были длиннее, изящнее, что легко узреть из фотографии (рис. 1.4) времен Крымской войны [2] Крымская война 1854–1856 гг. была вызвана попытками России отобрать у переживавшей не лучшие времена Турции («больного человека Европы», как ее тогда называли) контроль над Черноморскими проливами. Поводом для начала войны послужил инцидент в Вифлееме (тогда — турецком), где были убиты несколько православных монахов. Русский флот быстро уничтожил турецкий, но превращение России в Средиземноморскую державу не устраивало Англию и Францию, которые выступили на стороне Турции. В этой проигранной Россией войне были и яркие эпизоды, такие, как оборона Севастополя, в которой принимал участие молодой артиллерийский офицер Лев Толстой

: в защищавшем Севастополь форте — орудия с типично морскими лафетами.

…Одной только оценки — сколько страниц содержит эта книга — достаточно, чтобы читатель понял: она не является обзором типов и характеристик артиллерийских орудий. Если в ней и приводятся фотографии, то — для иллюстрации тенденций, характерных особенностей оружия. Рассмотрев рисунки 1.3 и 1.4, обратим внимание, как наводились на цели орудия в XIX веке. Горизонтальная наводка мортиры осуществлялась поворотом колес: одно стопорилось, а другое — проворачивалось с помощью лома, который виден на рис. 1.3. Вертикальная наводка пушки защищавшей редут (рис. 1.4) столь же «ювелирна»: обратите внимание на ступени задней поверхности ее лафета — на них накладывался тот же лом, который и поддерживал ствол на нужном угле возвышения.

Рис. 1.4. Развалины форта Редан, составлявшего оборонительную систему Севастополя. Потери британских войск, долго и безуспешно штурмовавших этот форт, составили более 4000 только убитыми. Взяли же его (и тоже — дорогой ценой) французы

Понятно, какую точность стрельбы обеспечивало подобное наведение, поэтому для компенсации промахов ядрам стали придавать дополнительные поражающие свойства. Обширного опыта разрывов стволов при стрельбах хватило, чтобы сообразить: если порох горит в ограниченном объеме и давление повышается, то скорость горения возрастает, что приводит к разрыву не слишком прочного сосуда. Ядро стали делать полым и засыпать внутрь порох, который дробил его на осколки, также способные причинить урон. А для воспламенения разрывного заряда применили трубку, наполненную пороховой мякотью: ее горение обеспечивало задержку между выстрелом и разрывом ядра.

Изготовление запальной трубки содержало много ноу-хау. Металлической ее было сделать нельзя из-за теплопередачи: начало горения привело бы к воспламенению всей пороховой мякоти, прилегающей к поверхности и преждевременному разрыву. Деревянная же трубка вываливалась из ядра при сотрясении, сопровождавшем выстрел. Поэтому трубка из дерева обкатывалась в медной втулке, а ту — запрессовывали перед боевым применением в ядро, с помощью кувалды и специального приспособления (обратите внимание на задний план рис. 1.3 — трубки в ядра еще не запрессованы, а возможно, не засыпан и порох).

Описание производства боеприпаса заняло несколько строк, но по тем временам его с полным правом можно было отнести к категории хайтека. И не надо снисходительно улыбаться «простоте» предков: уже в наши дни, в художественном фильме о войне 1812 года пришлось увидеть как «артиллеристы» вкладывают ядра запальными трубками к зарядной каморе. Если бы это были не киношные муляжи, а настоящие ядра, последствия были бы трагическими: газы выстрела под высоким давлением обязательно прорвались бы через отверстие для трубки к заряду ядра, вызвав его взрыв в стволе. В «грозу 12 года» и позже фейерверкеры заряжали ядра запальными трубками к дульной части: после выстрела еще достаточно горячие газы, но уже под небольшим давлением, обтекали ядро, зажигая трубку. Так, по крайней мере, было в теории, потому что объективные свидетельства отказов боеприпасов того времени поражают (рис. 1.5).

Читать дальше