Речь должна идти не о столкновении культур в смысле Хантингтона, а о своеобразном внутреннем диалоге, о том, чтобы, оглянувшись на историю, преодолеть многие «монологические» построения о России как о «европейской державе», «азиатской державе», «евразийской» и т. д. Самые противоположные по духу и смыслу начала рождались в диалоге и продолжали взаимодействовать даже на фоне конфликтов с внешним миром. Так, Европа всегда была кладезем для разнообразных изоляционистских построений в России, в том числе и антиевропейских: даже уваровская формула «православие-самодержавие-народность», как известно, была заимствована у европейцев.

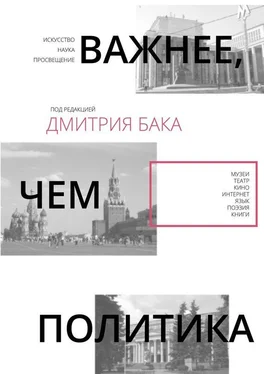

Самое правильное – уйти от абсолютизации, гипостазирования нашей эпохи, сегодняшней горячей современности. Историк редко бывает публицистом, поэтому, может быть, стоит сбавить градус интонационной остроты и драматической безысходности в дискуссиях. Даже в тех суждениях, под которыми я в целом готов подписаться, есть некий элемент эсхатологии и оценочности, всякой трезвой позиции исследователя и аналитика противопоказанный. Достаточно наивно выглядит риторика типа «Ну вот уж сейчас-то происходит что-то фатальное, дальше некуда». Это логика публициста, политика, в принципе вполне допустимая, но сегодня ведь мы говорим о том, что «важнее, чем политика».

Можно привести разные параллели сегодняшней ситуации, чтобы продемонстрировать ее неуникальность, неабсолютность. Скажем, в 1849 году «заговор петрашевцев» был сконструирован для того, чтобы не допустить импорта европейских революций, хотя они тогда еще не именовались цветными. И ведь при всей их негативности эти прискорбные события привели, например, к рождению Достоевского в качестве великого писателя – без потрясения, испытанного накануне, казалось бы, неминуемой смерти на Семеновском плацу, не было бы его уникального трагического мироощущения…

Также очень важны, по-моему, события начала 1863 года, польский бунт, его подавление и последовавшее за этим резкое размежевание общественных сил и позиций. Началась общественная дискуссия на грани взаимного остракизма. У меня на столе в течение последнего года – четыре источника. Это мемуарные тексты Мещерского, Никитенко, Милютина и Валуева. Среди этой четверки есть и умеренные либералы, и крайние консерваторы. Из их текстов видно, насколько похожа та ситуация на нынешнюю, насколько сильны в первой половине 1860-х прямые угрозы из Европы, как актуален «спор славян между собою», который по-разному интерпретируется…

Что на выходе? В XIX веке на выходе оказался «эффективный менеджер» Катков. Это как раз к вопросу взаимодействия литературы и государства. Михаил Катков в «Московских ведомостях» и в «Русском вестнике» проводит жесткую консервативную линию. Но почему я назвал его эффективным менеджером, хоть и не без понятной доли иронии? Потому, что для реализации своей консервативной линии в литературе он привлекает не только авторов третьего и четвертого рядов, которые создают тенденциозные и «лобовые» книги (вроде Маркевича, Авенариуса, Авсеенко), но и Достоевского и Толстого, Лескова и Тургенева. Как ему это удается? Почему самые важные русские писатели (несмотря на все разногласия и ссоры с Катковым) все же принимали участие в его проектах? Ответ на этот вопрос не так прост, его надо упорно искать – не в одних же высоких гонорарах было дело!

Нередко я торжественно спрашиваю студентов: кто НЕ знает журнал «Современник»? Ни одной руки не поднимается. Все «Современник» знают – это понятно: в советской версии истории литературы значение этого журнала предельно преувеличивалось. Спрашиваю, кто знает «Русский вестник». Поднимаются в лучшем случае одна или две руки, и это тоже абсолютно понятно – реакционеры, гонители вольности, с советской точки зрения, им не место в культурной памяти. Между тем все главные представители «великой русской литературы», Толстой, Достоевский, Лесков и Тургенев, начиная с определенного момента, публиковались именно у Каткова. И в итоге получалось, что крайности его позиции в политике и в литературе сглаживались, подсвечивались внутренним диалогом самых крупных литераторов и писателей второго ряда. Прямолинейная поделка Василия Авсеенко («Млечный путь» – роман о неверной жене) воспринималась не сама по себе, но на фоне и в контексте «Анны Карениной».

Вот чего не хватает и официальной («революционой») интерпретации событий 1860-х годов из недр советского времени, и нынешнему («антиреволюционному») официозу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу