Чарли Чаплин, нажимай педаль,

Чаплин, кролик, пробивайся в роль.

Чисти корольки, ролики надень,

А твоя жена – слепая тень.

И чудит, чудит чужая даль.

Совершенно ясно, что это обращение к себе, отождествление с экранным образом (какая такая вдруг жена у Чарли?). И для контраста можно вспомнить полную отвращения строчку Ходасевича: «А он сейчас разинет рот / Пред идиотствами Шарло».

Вероятно, в конце жизни Мандельштам уже чувствовал перерастание своей поэтики в новое состояние и грядущее «второе рождение» в виде героя нового культурного эпоса (невольно чем-то близкого экранной маске). В таком качестве Чаплин действительно родственник Мандельштама, только – из низов. Родственна новизна образов, являющих миру какую-то небывалую возможность существования: на самом его крае, где можно удержаться только «растерянною точностью», – безупречно отработанной и выверенной неловкостью комика-эквилибриста. Впечатление от такой работы двоится. Она и трогает до слез, и восхищает, как образец непривычной, впервые востребованной миром отваги.

Новый герой, – смешливый и вспыльчивый, бездомный, с детскими золотыми пластинками вместо зубов, в невероятных штанах из полосатого юбочного крепа, в съеденной молью легендарной шубе из ста мемуаров…Живущий уже не в жизни, а непосредственно в культуре…«Когда подумаешь, чем связан с миром, / То сам себе не веришь: ерунда!». «То усмехнусь, то робко приосанюсь…» «И не живу, и все-таки живу».

И в литературной судьбе Мандельштама много загадочного, много «не от мира сего». В ней есть какой-то захватывающей дух скрытый сюжет, подобный сказочному. Какое-то необоримое возрастание.

В 1924 году Юрий Тынянов написал статью «Промежуток» – о современной поэзии. В ней был проведен общий смотр действующих авторов на предмет годности и актуальности. Среди прочих Тынянов поощрительно отозвался о Сельвинском, Тихонове, Асееве; коротко и кисло – о Ходасевиче; а о Мандельштаме уважительно, но как-то раздумчиво, осторожно. И поразительно неверно. Вот характерные цитаты: «Его работа – это работа почти чужеземца над литературным языком… Его химические опыты возможны только на малом пространстве… Его оттенки на пространстве эпоса немыслимы». Невероятно. Тынянов даже цитирует стихотворение «1 января 1924», в котором трудно не услышать именно грозное нарастание эпоса, идущее поверх жанровых границ как новый род поэтического звучания, отзвука, резонанса. «Век. Известковый слой в крови больного сына / Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, / И некуда бежать от века-властелина…»

Еще занятнее фраза о «работе чужеземца», но она-то как раз имеет свою традицию. Что-то подобное мелькает и в немногочисленных рецензиях десятых годов на первый сборник Мандельштама «Камень». Язык Мандельштама многим кажется искусственным, «филологичным» и стилизованным – «русской латынью». Так кому все-таки слышнее: современникам или нам? Какая «латынь»? Первые же прочитанные стихи Мандельштама – это волна необъяснимой подлинности, идущая через картонный советский мир, в котором, казалось, утрачена сама возможность восприятия реального. Но эти стихи оказались сильнее. Они пробили все, как пробку в ухе.

На самом деле Мандельштам создал не другой язык, а другой образ связности в существующем языке: смысловую связь, не подчиненную ни линейной логике, ни случайным правилам ассоциативной игры. У Мандельштама были свои представления о поэзии, недаром в «Разговоре о Данте» он назвал ее пространство «полем действия». В его стихах неожиданное сведение исходных значений приводит в действие смысловые метаморфозы, необратимые, как химическая реакция, и закономерные, как биологическое развитие. Смысл осуществляется поверх значений: в событии их встречи. На место, предназначенное подтверждению и согласию, врывается длящееся безграничное понимание.

Мандельштам действительно изменил представление о поэтическом строе. Жизненная энергия его стихов повернула на себя движение языка; их смыслы оказались жизнетворящими.

Известность Мандельштама феноменальна. Не всенародна, даже не массовидна, и все-таки феноменальна. Феноменальна ее природа. Это какая-то культурная страсть. При всей представимости человеческого облика Мандельштам невероятен, как невероятен непрерывно берущий разбег марафонец. И нам уже не дано заметить «филологичность» в авторе, чья судьба так соединилась с его стихами, что стала не комментарием к ним, а чем-то совершенно от них неотделимым, гениальным сверхпроизведением, великим художественным мифом нашего века. Для нас, людей этого времени и этого места, Мандельштам не просто гений, но гений ангельского чина. Чем оплачено хотя бы то неправдоподобное спокойствие, с которым он относился к судьбе собственных стихов? «Люди сохранят, – говорил он. – Если не сохранят, значит, это ничего не стоит».

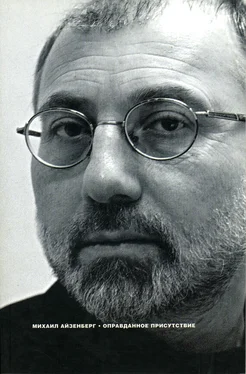

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу