Происходило и дальнейшее укрепление береговой артиллерии. К началу Первой мировой войны в Финском заливе был создан мощный заслон возможному продвижению вражеских кораблей, состоящий из береговых батарей, установленных на Моонзундских и Аландских островах, и нескольких полос минных заграждений. Сильную оборонительную позицию представляли артиллерийские батареи Кронштадтской крепости, фортов Красная Горка и Серая Лошадь.

Таким образом, уже тогда в российском флоте была определена необходимость создания на главных морских театрах глубинной обороны, состоящей из укрепленных районов и минно-артиллерийских позиций.

Вспыхнувшая Первая мировая война втянула в свою орбиту многие страны мира и охватила Европейский, Азиатский и Африканский континенты, Атлантический, Тихий, Индийский и Ледовитый океаны, многие морские и речные театры военных действий. Россия вступила в войну, имея в своем составе 9 линейных кораблей, 14 крейсеров, 66 эсминцев и миноносцев, 36 подводных лодок, большая часть которых базировалась на Балтике.

Стратегическое применение российского флота в ходе начавшихся боевых действий исходило, главным образом, из задач, стоящих перед сухопутной армией. Балтийский и Черноморский флоты обеспечивали прикрытие ее приморских флангов, осуществляли артиллерийскую поддержку своих войск, вели борьбу на коммуникациях противника и прикрывали свои базы и коммуникации.

Уступая по силам Германии, Балтийский флот сумел надежно обеспечить устойчивость правого фланга сухопутных войск России и успешно действовал при проведении блокадных действий в южной части Балтийского моря.

Через некоторое время и Черноморский флот, усиленный новыми кораблями, сумел заблокировать действия надводных кораблей германо-турецкого флота, значительно сократив морские перевозки противника и оказывая артиллерийскую поддержку частям Кавказского фронта.

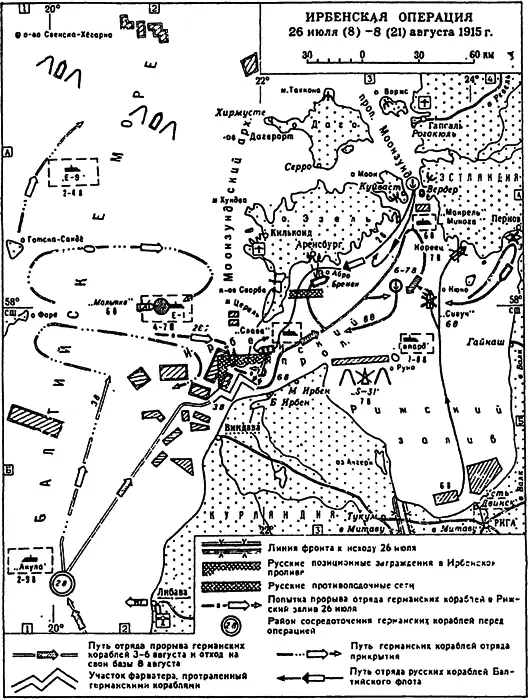

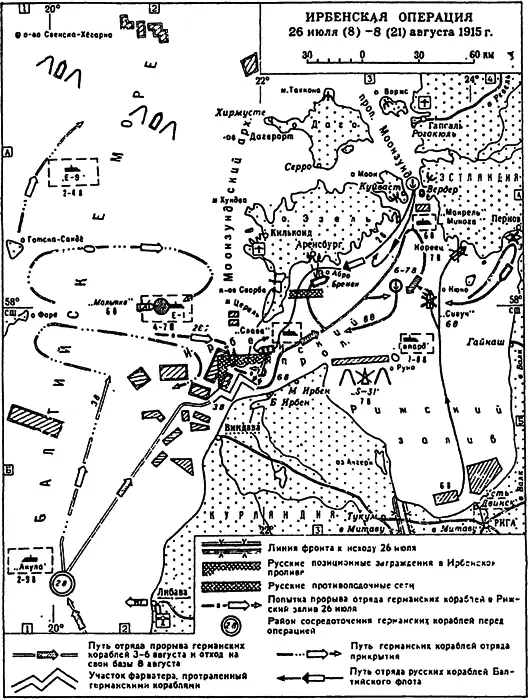

Карта 8. Ирбенская морская операция 26 июля (8) — 8 (21) августа 1915 года

Широкое применение в годы войны получили минное оружие и действия подводных лодок. В ходе войны русские моряки очень успешно провели постановки минных заграждений у берегов Германии, что заставило ее морское командование в начале 1915 года на некоторое время отказаться от активных боевых действий на Балтике.

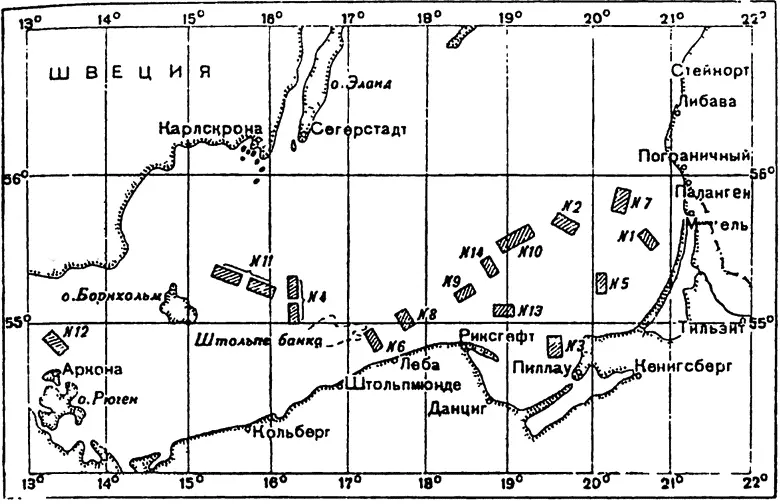

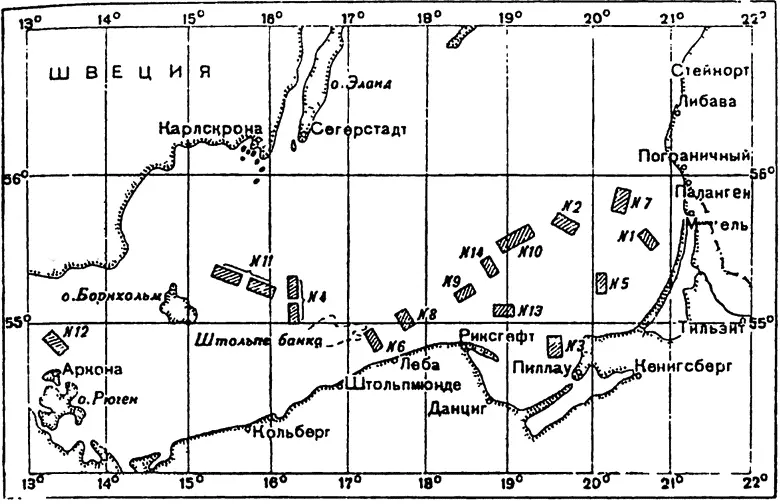

Карта 9. Минные постановки, осуществленные российским флотом у берегов Германии с 3 октября 1914 года по 15 ноября 1915 года

На выставленных заграждениях Германия только за два года войны потеряла 29 кораблей и судов, а всего с 1914 по 1918 годы на разных морских театрах погибло около 800 кораблей всех стран.

Это обстоятельство еще раз показало всему миру возросшую роль минного оружия в войне и потребовало создания эффективных мер борьбы с ним.

Не осталась в стороне и Россия. Уже в 1915 году образована Минная оборона Балтийского моря, в состав которой были включены минная дивизия, отряд заградителей и дивизион траления.

В феврале 1916 года в действие вводится «Положение о Начальнике противолодочной обороны Черноморского флота», на которого возлагалась задача организации борьбы с подводными лодками на этом театре военных действий. Для борьбы с успешно действовавшими подводными лодками' противника в России в 1916–1917 годах приступили к строительству специальных судов — сторожевых кораблей.

В ходе войны дальнейшее развитие получила морская авиация, круг выполняемых задач которой значительно расширился (ведение разведки, связь, обстрелы и бомбардировка кораблей противника, участие в воздушных боях). Все это нашло отражение в изданном в октябре 1916 года «Положении о службе морской авиации в Российском флоте».

Непрерывно увеличивался и самолетный парк морской авиации. В 1914–1917 годах было построено около 200 гидросамолетов, которые активно участвовали в боевых действиях на Балтийском и Черном морях.

Дальнейшее развитие получила морская авиация наземного базирования. Строительство летательных аппаратов затрудняло то обстоятельство, что на 1917 год в России имелось только 16 авиационных заводов и совершенно отсутствовали моторостроительные предприятия. Если гидросамолеты были, в основном, отечественной конструкции, то истребительная авиация флота была полностью представлена самолетами иностранного производства — «Ньюпор», «Фарман», «Сопвич» и др.

Читать дальше