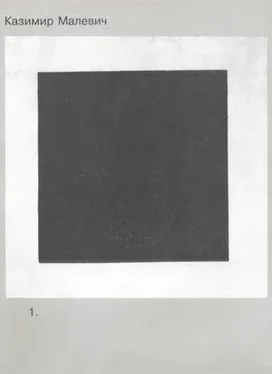

Следствием художественного опыта, откристаллизовавшегося после декабрьских спектаклей «первого в мире театра футуристов», стало возникновение легендарной пластической формулы. Рождение Черного квадрата, превратившегося в одушевленного героя мировой культуры XX века, не могло не закрепиться в слове. Осенью 1915 года появился второй – уже единоличный – манифест Малевича со знаменитым заглавием-лозунгом «От кубизма к супрематизму». В дальнейшем пункт исхода, отталкивания менялся, погружаясь в толщу прошлого, – движение отсчитывалось «от Сезанна», «от импрессионизма», дорога пролегала через футуризм, кубофутуризм – заветная же цель всегда была одна, супрематизм.

Слово это пришло из родного языка художника, польского, где оно в свою очередь укоренилось благодаря католической латыни. Вначале термин «супрематизм», по мысли Малевича, означал высшую стадию развития живописи, в которой энергия цвета доминировала, господствовала надо всем остальным. В первый период существования новой системы (1915–1918) целью и смыслом деятельности ее родоначальника стало формирование круга единомышленников, консолидация единоверцев под знаменем живописного супрематизма. Отстаивание своей истины вызывало резкую полемику с «академиками» (так собирательно назывались все неавангардисты), она диктовала жанр и стиль общественных выступлений Малевича.

Левые художники обе революции 1917 года восприняли с энтузиазмом – в особенности Февральскую, показавшуюся такой прекрасной, очистительной, интеллигентно-бескровной. В грандиозных общественных переменах они видели справедливое, великое, доброе дело, воцарение той новой реальности, которую давно предчувствовали, призывали. Отрезвление приходило к кому быстрее, к кому медленнее – но в первые послереволюционные месяцы обретенная свобода казалась безграничной и вечной. Свобода была ключевым словом, паролем крайне левой политической партии, партии анархистов – и крайне левые в искусстве нашли понимание и прибежище у крайне левых в политике. Статьи инициатора супрематизма в московской газете «Анархия» (1918) составили законченный, по-своему совершенный цикл его работ.

Общественный темперамент, личностные качества прирожденного лидера выдвинули Казимира Малевича в ряды деятелей искусства, с большой энергией приступивших к строительству новой культуры. Художник обращался к разным сферам этого строительства – и к сугубо прикладному, пропагандистски-просветительскому музейному делу, и к обоснованию новых принципов художественной педагогики, и к утверждению новых горизонтов в поэзии.

Беспредметное искусство в России, как известно, развивалось в нескольких направлениях. Линия Казимира Малевича и линия Владимира Татлина, другого гиганта русского авангарда, все более и более расходились в претворении потенций абстрактного творчества: подспудно копившиеся разногласия начинали обнаруживать свою полярность в раннесоветские годы, что также закреплялось в текстах основоположника супрематизма.

Иная жизнь открылась перед Малевичем после переезда в ноябре 1919 года в Витебск. Еще во время создания последних статей для газеты «Анархия» геометрическая беспредметность достигла белой стадии – появились полотна «белое на белом»; отныне супрематизм делился своим создателем на три периода: черно-белый, цветной, белый. Но и это были лишь три ступени: живопись, пройдя через них, вышла к абсолюту – пустым холстам, которыми завершил художник свою первую персональную выставку в декабре 1919 – январе 1920 года 5 . Через год Малевич афористически сформулировал смысл своей акции: «О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого» 6 .

Витебские годы, отданные сочинительству, в биографии Малевича отмечены высоким профетическим пафосом. В бессмертном городе Марка Шагала родились главнейшие философские трактаты его страстного антагониста. Инструментом постижения мироздания для живописца-беспредметника сделалось слово. Супрематизм вышел в пространство мысли – заголовок одного из фундаментальных витебских трудов гласил: «Супрематизм как чистое познание».

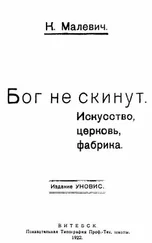

Объем созданного Малевичем в 1919–1922 годах огромен. На эти же годы пришлось сравнительно регулярное печатание его сочинений – свет увидели пять отдельных книжек и статьи в витебских изданиях. К ним нужно присовокупить ряд текстов, которые условно можно считать опубликованными (они были помещены в машинописном Альманахе Уновис № 1, выпущенном «тиражом» в пять экземпляров 7 ).

Читать дальше

![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/396537/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst-thumb.webp)