Ветреный день Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Софьи Петровны Кувшинниковой. 1888 Музей-квартира И. И. Бродского, Санкт-Петербург

Тогда же, в Бабкине, дружба с Левитаном, восхищение его работами, видимо, многое дали и Чехову. Как и Левитан, он готов был «душу отдать за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки, лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат» и особенно любил весну. «Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло — как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год» (из повести Моя жизнь). Подмосковную природу он стал называть «левитанистой» и писал в одном из писем их общему товарищу — архитектору Федору Шехтелю: «Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Бабкино… Птицы поют, …трава пахнет. В природе столько воздуха и экспрессии, что нет сил описать… Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан». Перекликаются с творчеством Левитана и такие программно важные для Чехова произведения 1880-х годов, как повесть Степь, рассказы о детях и животных, в которых важнейшую роль играют образы природы и выражены представления писателя о «норме», истинно человечном образе мыслей и чувств. «Нужны чистые, поэтические и естественные побуждения, столь же прекрасные, как мир природы», «Человек должен быть достоин земли, на которой он живет», «Какие красивые деревья и какая, в сущности, должна быть возле них красивая жизнь» — в подобных утверждениях Чехова, близких к левитановским стремлениям, проявляется «нерв», сердце его поэтики.

Некоторые пейзажи Левитана, исполненные или начатые в Бабкине, рядом с Чеховыми, отличают особая внутренняя гармония, упоение красотой природы. Живо ощущается отрадная атмосфера их создания, шутливо описанная в стихотворении Михаила Чехова, брата писателя:

А вот и флигель Левитана.

Художник милый там живет.

Встает он очень-очень рано

И тотчас чай китайский пьет.

Позвав к себе собаку Весту,

Дает ей крынку молока

И тут же, не вставая с места,

Этюд он трогает слегка.

Сирень. 1890-е Частное собрание, Москва

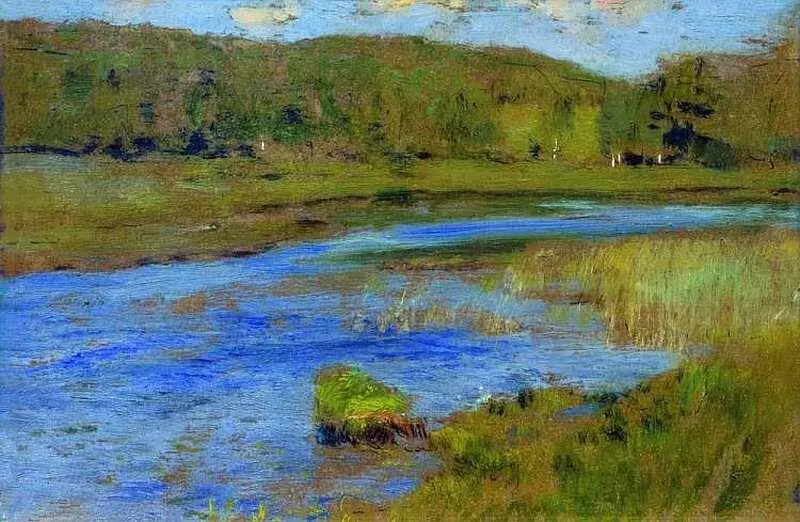

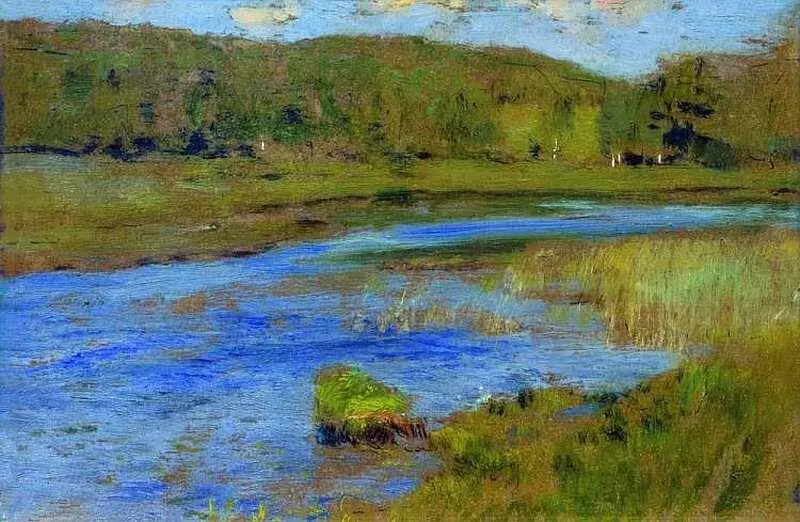

Так, небольшой, деликатно написанный пейзаж Река Истра (1885) прекрасно передает ощущение покоя и, как говорили в старину, «сладкой неги» ясного, теплого летнего дня.

В Бабкине был начат и такой шедевр Левитана, как картина Березовая роща (1885–1889), завершенная спустя несколько лет в Плесе на Волге. В этом изображении благодатного уголка молодого березового леса все сияет, излучая чувство бодрости, причастности светлой энергии живой жизни. Умело используя выразительные возможности фактуры, художник передает игру солнечных лучей на белых стволах, переливы и модуляции зеленого цвета листвы березок и сочной травы, среди которой виднеются синие искорки цветов. Интересно сравнить Березовую рощу Левитана с аналогичной картиной Куинджи, пользовавшейся тогда широким успехом у русской публики ( Березовая роща , 1879). Если Куинджи воспринимает свет солнца, как величественное, непостижимое, влекущее к себе человека физическое явление, то Левитан смотрит на мир, имея в основе отношения к природе некий психологический «модуль человечности». Березки являются в его картине не сгустками света и цвета, зажженными потоком солнечных лучей, а самыми веселыми и светолюбивыми из деревьев, улыбающимися навстречу солнцу и живущими, как и все вокруг них, своей жизнью, душевно близкой художнику.

Поездки. Крым. Плёс. Западная Европа

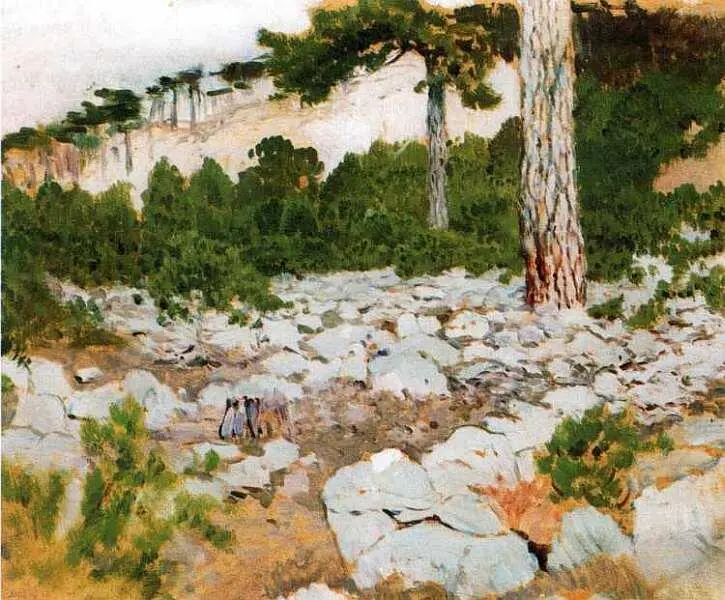

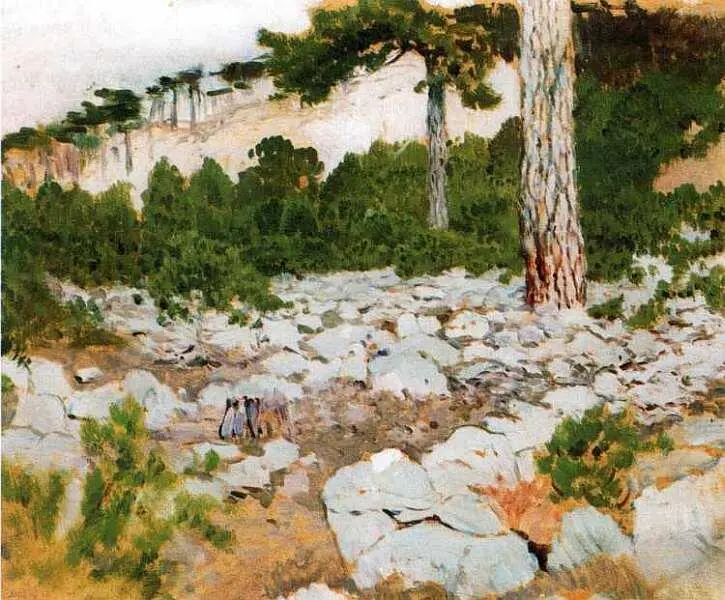

Крым. В горах. Этюд. 1886 Государственная Третьяковская галерея, Москва

До середины 1880-х годов Левитан работал исключительно в Москве и Подмосковье. Но затем «география» его искусства расширилась. В марте 1886 года, получив значительную сумму за работу над декорациями для Мамонтовской оперы и наконец-то обретя относительный достаток, он совершил поездку в Крым, где в течение почти двух месяцев создал несколько десятков этюдов, ставших новым словом в художественном освоении благодатного края.

Читать дальше