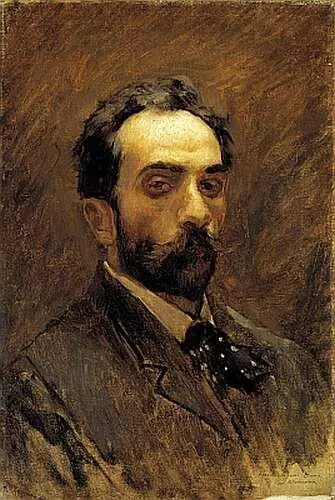

Подобные краткие и страшные записи — своеобразная история болезни живописца — около трех лет, вплоть до смерти художника, будут появляться в письмах и дневнике тоже уже тяжело больного Чехова. Несмотря на помощь лучших русских и зарубежных врачей и поездки на курорты, Левитану оставался краткий жизненный срок. Но это не значит, что в его искусстве начался упадок. Очень выразительна в этом смысле запись в дневнике Чехова от июля 1897 года: «У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни».

Бурный день. 1897 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Сумерки. Стога. 1899 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Чехов имел в виду не только нежелание художника расстаться с жизнью. Выражение «страстная жажда жизни» в творчестве писателя встречается не раз и всегда наделено не только физическим, но и духовным, нравственным смыслом. Уже в повести Степь оно дважды встречается в ключевых для ее понимания эпизодах. Звучат эти слова в его письмах и рассказах второй половины 1890-х годов, например: «Мне страшно хочется жить, хочется, чтобы жизнь наша была свята, высока и торжественна, как свод небесный». Подобные переживания читаются во многих работах Левитана конца 1890-х годов. Хотя художник понимал тяжесть своего положения и, по выражению Нестерова, «работал под ясным сознанием неминуемой беды… как ни странно, столь грозное сознание вызывало страстный, быть может, небывалый подъем энергии, техники и творчества».

Художник относился к своему состоянию мужественно и мудро. Василий Бакшеев вспоминал, как больной Левитан сказал однажды, восхищаясь красотой погожего дня: «Вы, я — умрем. Это в порядке вещей. Но жаль, что мы уже этого не увидим». Стремлением наглядеться, вновь и вновь соединиться с прекрасной «живой жизнью» природы проникнуты поздние работы Левитана.

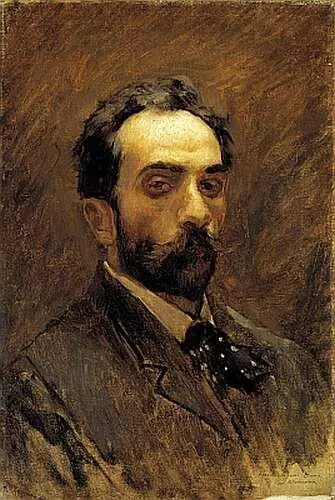

Автопортрет. Конец 1890-х Государственная Третьяковская галерея, Москва

Мотивы произведений, созданных Левитаном в 1897–1900 годах, как всегда, разнообразны. Живописец вновь и вновь писал овраги и перелески, весенние дали, стога в полях и деревенские околицы. Но особенно характерным для него в конце 1890-х годов стало частое обращение к сумеречным пейзажам, изображение спящих деревень, лунных тихих ночей, когда «пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». В таких работах (Лунная ночь в деревне , 1897; Восход луны. Деревня , 1898; пейзаж на камине в доме А. П. Чехова в Ялте; Сумерки. Стога, 1899) он достиг небывалого лаконизма изображения, той его обобщенности, которая позволяет художнику, как сказал кто-то о его поздних поисках, «монументализировать дыхание земли». Изображая тающие в лиловом сумраке очертания стогов, березы, призрачно белеющие в сизой мгле и словно излучающие тихий свет, художник делал, казалось бы, простейший деревенский русский мотив выражением медитативного слияния с «божественным нечто, разлитым во всем».

Лунная ночь. Деревня. 1897 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Сумрачно. 1899 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Такие работы, позволяющие ощутить высокую этическую основу, философскую глубину взгляда позднего Левитана на мир, сопоставимы с лучшими стихотворениями любимого им всю жизнь Тютчева и, конечно, с образами Чехова, в рассказах конца 1890-х годов часто выражавшего свои сокровенные мысли и чувства через пейзажи, близкие левитановским. Так, в рассказе Человек в футляре (1898) пошлости и мелочам обывательского быта противостоит красота, бесконечность природы и вызываемых ею чувств и мыслей: «Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно». Еще более едины чувство красоты ночной природы и высокий «чеховско-левитановский» этос в рассказе В овраге (1900), где героини в скорбную минуту все-таки верят, что, «как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда строя полотна. Такова картина Бурный день, в свободной, широкой живописи которой присущее самому мотиву бурное, подвижное начало обусловливает ощущаемую нами стремительность ритма работы художника, „бега“ открытых мазков.

Читать дальше