[252]

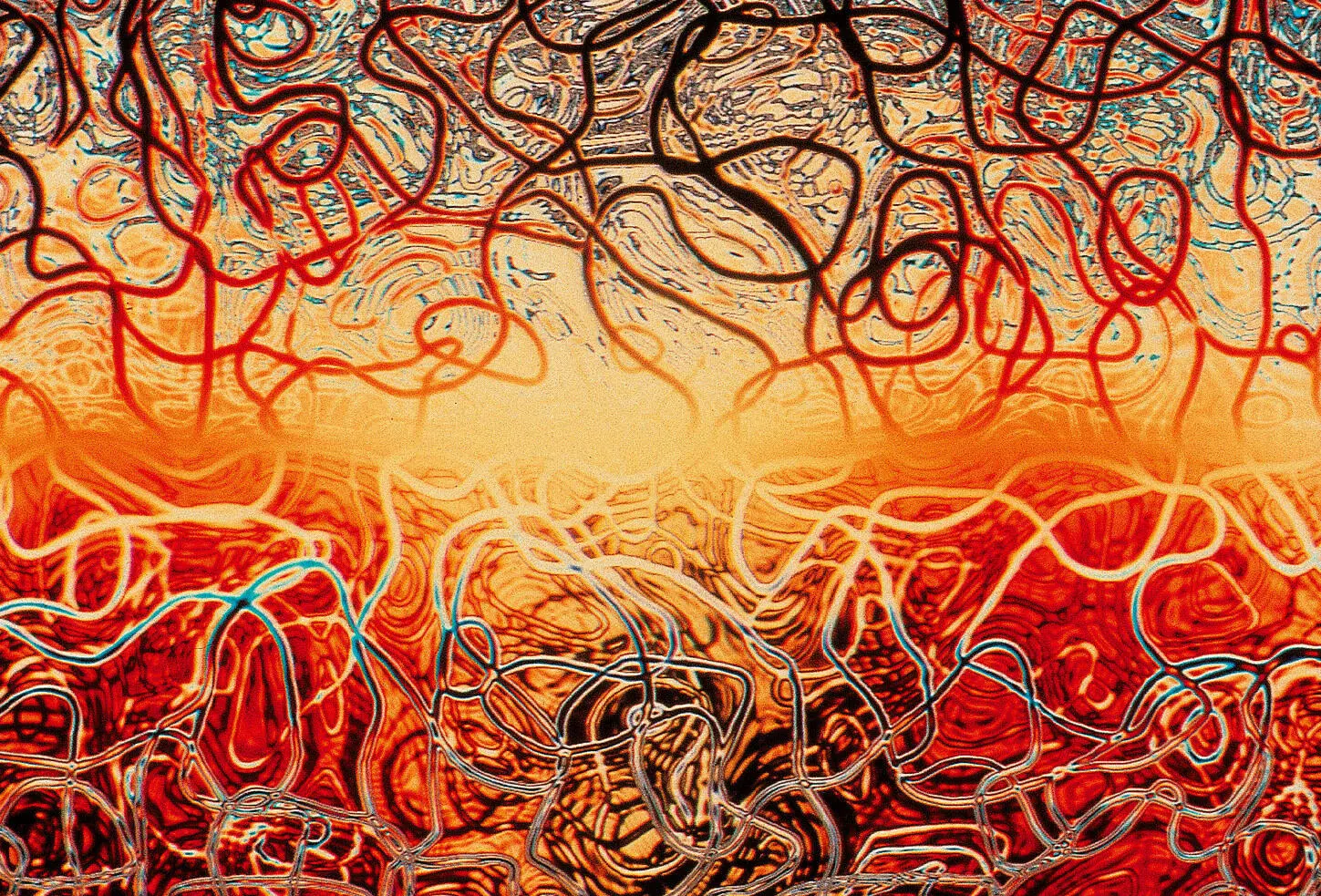

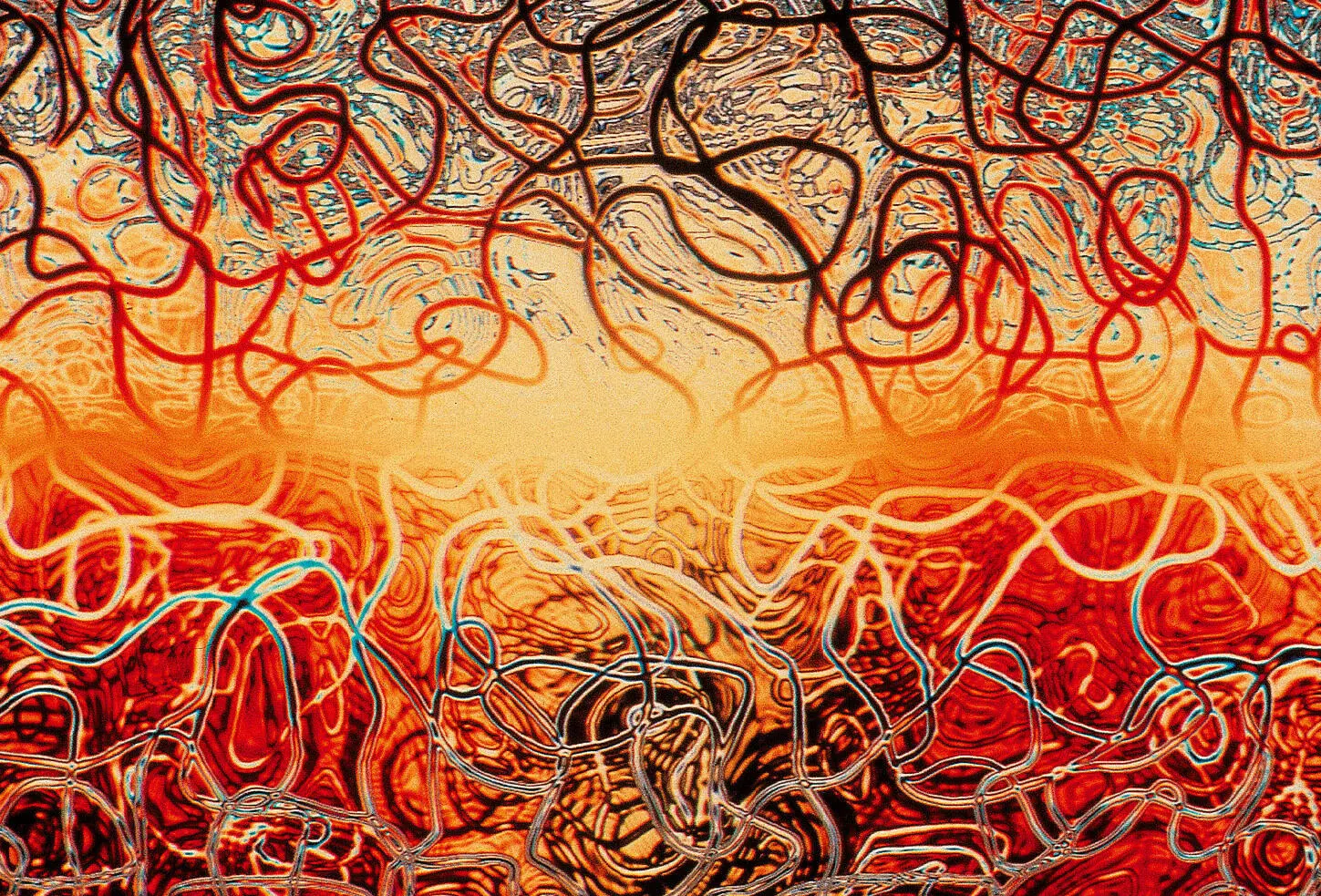

Карл Симс

Галапагосы. 1995

Вдохновившись теорией естественного отбора, Симс создал систему, в которой «генетические» организмы словно бы эволюционируют в закрытой среде внутри компьютера. Зритель выбирает одно из предложенных ему изображений и наблюдает за произвольными изменениями его гаммы, текстуры, формы и прочих параметров — зарождением нового «вида».

[253]

Карл Симс

Genetic Images. 1993

Вопросы репрезентации затрагиваются в работах американца Билла Симена и поляка Тамаша Валицки. Симен в своем творчестве старается создать технологический парафраз форм из истории искусств, таких как, например, триптих: его работы дарят зрителю/участнику опыт созерцания сродни созерцанию живописи, при этом они интерактивны. «Устройство перехода/Нажимаем кнопки на кончике языка» (1995) — это интерактивная инсталляция в форме триптиха: три проекции позволяют зрителю нажимать на «яркие кнопки» или выделенные тексты, которые порождают новые тексты и изображения. Из них возникает пространственная поэма, отражающая, согласно автору, наслоения и столкновения психологических пространств. Симен не наваливает образы в произвольном порядке, но создает некоторое целостное повествование, вроде стихотворения, которое можно читать, или живописного полотна, которое можно рассматривать. Инсталляция Валицки «Путь» — это игра с перспективой. По мере того как зритель приближается к проекционному экрану, расположенному в конце длинного коридора, изображение на экране перестраивается, соотносясь с движениями зрителя, и уменьшается, представляя естественный эффект перспективного приближения — только наоборот.

Художникам, которые в творчестве обращаются к социальным проблемам, интерактивный жанр также предоставляет возможность более остро воздействовать на зрителя. «Белый дьявол» (1993) американского художника Пола Гаррина помещает зрителя в гущу воображаемого городского квартала. За посетителями галереи следят видеокамеры, а на мониторах появляются отпугивающие их злые собаки. Линн Хершман-Лисон, автор первого интерактивного проекта на видеодиске «Лорна» (1979–1983), создает интерактивные произведения искусства, в которых остро поднимаются вопросы феминизма. Работа «Личная комната: за кулисами» (1992) представляет собой технократическое пип-шоу — вертикальную инсталляцию, в которой демонстрируются образы, связанные с проблемами репрезентации женщины в медиа (нередко с эротическим посылом). Взгляд зрителя провоцирует появление образов, связанных с постелью, телефоном, предметами гардероба, а зритель становится вуайеристом.

В интерактивной инсталляции Кена Фейнголда «Детство/Горячая и холодная войны (видимость природы)» (1993) на пластиковом столике, в который врезаны часы с ходиками, стоит глобус. Циферблат часов также служит проекционным экраном, на который, когда зритель крутит глобус, проецируется видео. Зритель может контролировать поток образов (их сотни, от приземленных до ужасающих, все заимствованы из телепередач 1950–1960-х). Вот что сам Фейнголд рассказывает об этой работе: «Зритель-участник взаимодействует с системой, на которой строится работа, с компьютерными программами, контролирующими скорость и направление проигрывания видео с LCD-диска, с движением стрелок часов и цифровым саундтреком».

[254] [255] [256]

Грэм Вайнбрен

Три кадра из работы «Соната», 1991–1993

Прикасаясь к экрану, зритель может воспроизвести повествование и увидеть альтернативные версии одной и той же ситуации. Вайнбрен считает это новой формой кинематографа, интерактивным фильмом, который подразумевает, «что зритель и режиссер неразрывно связаны».

Каждый из примеров, в основе которых лежит заранее подготовленный видеоряд, демонстрирует растущую динамичность видеоинсталляций, которая ведет к сужению пропасти, ранее разделявшей художника и зрителя. Проблема авторства, тем не менее, не снята. Художник превратился в ту силу, которая обуславливает художественный опыт, а интерактивное произведение искусства становится, в некотором роде, продолжением образования, обучением искусству на практике.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу