[246] [247] [248]

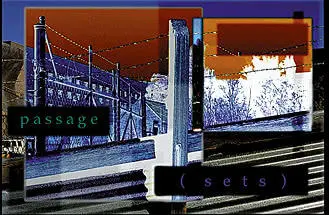

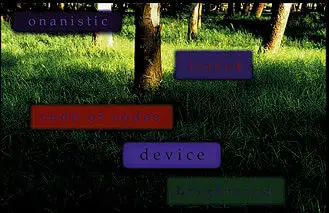

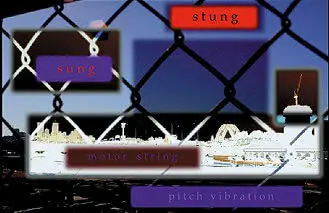

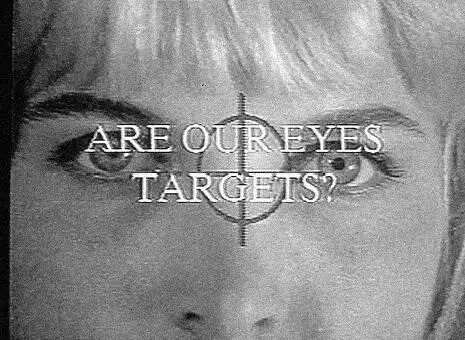

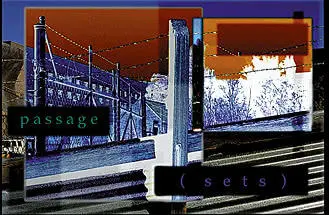

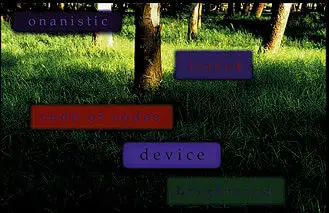

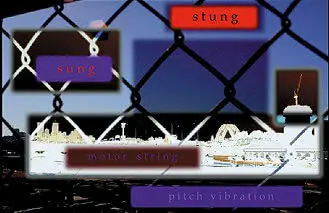

Билл Симен

Три кадра из фильма «Устройство перехода/ Нажимаем кнопку на кончике языка» (Passage Set/One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue, 1995)

Посетители этой интерактивной инсталляции нажимают на активные области, зоны, выделенные на экране, что приводит к появлению других образов и дальнейшему развертыванию фрагментов изображений и текстов.

Интерактивное искусство: инсталляции и кинематограф

[249]

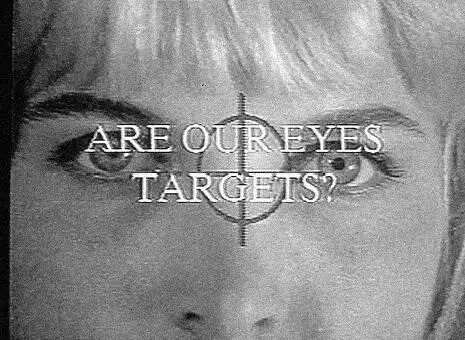

Линн Хершман-Лисон

Личная комната: за кулисами. 1990–1993

Для Хершман-Лисон цифровые технологии — «ландшафт современности». «При помощи цифровых технологий можно сделать фотоколлаж более достоверным, даже если сам он курьезен, а манипуляции очевидны».

Взаимодействие с компьютерными технологиями не ограничивается такими формами сетевой активности, как кликанье и интернет-серфинг. Современные художники создают произведения, требующие действенного участия зрителя, которые, к тому же, выделяются своим масштабом. С распространением интерактивного искусства в лексиконе художественных критиков, как и в словарях, появилось новое обозначение человека, которому такое искусство нравится: посетитель музея и зритель стал участником, игроком или пользователем. Тезис Дюшана о том, что зритель придает произведению искусства завершенность, получил развитие и буквально осуществился на практике. Без публики такое искусство не может существовать. Наиболее полный отчет об этой отрасли искусства дала выставка «Кино будущего: кинематографическое воображение после эпохи фильма», прошедшая в 2002 году в ZKM, Центре искусств и медиатехнологий в Карлсруэ. Кураторы Джеффри Шоу и Петер Вайбель представили широкий спектр ключевых произведений интерактивного цифрового искусства.

[250] [251]

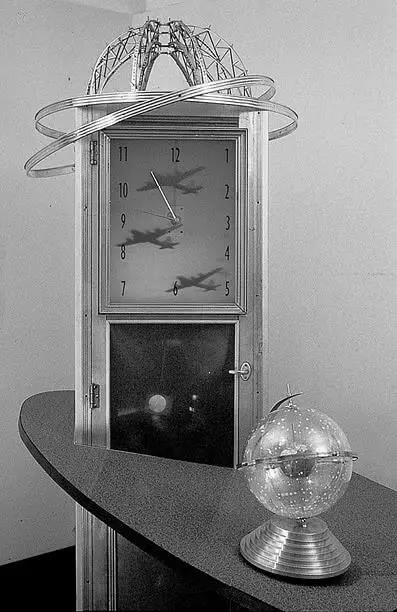

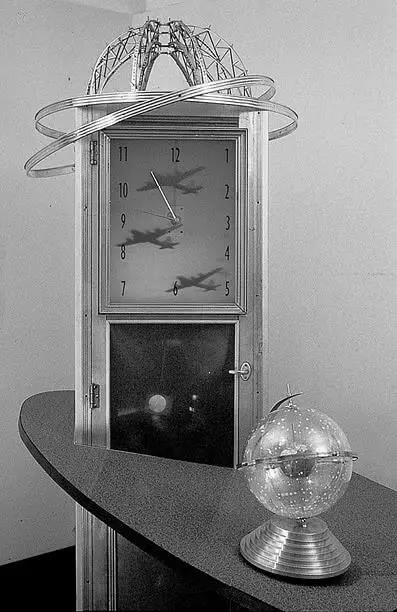

Кен Фейнголд

Детство/Горячая и холодная война (Видимость природы). 1993

Для Фейнголда зритель становится участником процесса. В этой интерактивной инсталляции прикосновение к глобусу на столе запускает череду заимствованных из культуры 1950–1960-х годов изображений, возникающих на экране часов.

Примеры искусства, требующего зрительского участия, можно найти и среди работ начала прошлого столетия — так, работа Дюшана «Вращающиеся стеклянные диски», созданная совместно с Ман Реем в 1920 году, предполагала, что зритель будет стоять лицом к оптической машине в метре от нее. Акции «Флюксуса» и хеппенинги 1960-х годов подразумевали участие публики; однако новое интерактивное искусство не контролируется художником в той мере, как, скажем, перформанс Аллана Капроу «18 хеппенингов в 6 частях» (1959), где участникам предписывалась строгая последовательность действий. Интерактивные художники, в числе которых американцы Кен Фейнголд, Перри Хоберман, Линн Хершман-Лисон, Карл Симс, Джеффри Шоу, Грэм Вайнбрен, японец Масаки Фудзихата, немцы Берндт Линтерманн и Тостен Белшнер, поощряют зрителей к тому, чтобы те по-своему интерпретировали интерактивные произведения искусства и выстраивали собственные ассоциации. Художники изначально рассчитывают на это. Конечно, содержание работы, обуславливающее зрительский выбор, все еще остается плодом труда автора, однако зритель имеет большую свободу в обращении с этим содержанием. Сегодня на смену концептуальной скупости (впрочем, весьма жовиальной) акций «Флюксуса» (например, «Зеркало» Миеко Сиоми, 1963, в котором от исполнителя требуется «встать на песчаном пляже спиной к морю; держать зеркало перед глазами и смотреть в него; начать пятиться и войти в воду») приходит свобода действий, ограниченная лишь тем временем, которое посетитель пожелает уделить взаимодействию с работой. Перед художественной критикой интерактивное искусство ставит новые проблемы, связанные с определением его ценности. Тимоти Дракри заявляет: «Если образы будут все более обусловлены опытом, следует развить теорию репрезентации так, чтобы она включала в себя процессы, которые являются результатом вовлечения зрителя».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу