В сети, где нет ни часовых поясов, ни дальних расстояний, перформансы проводятся и в реальном времени. В 1997 году в австрийском Линце в рамках фестиваля Ars Electronica состоялся перформанс «Oudeis», предложивший современную трактовку «Одиссеи». Участники из Канады, Австралии, с Гавайев, из Австрии, Германии и Аргентины держали связь по сети и совершали совместные действия, из которых складывалась окончательная репрезентация работы. В 1997 году десятилетиями поддерживавший экспериментальные перформансы фонд Franklin Furnace, основанный Мартой Уилсон, закрыл свои двери и начал функционировать как виртуальная площадка, на которой в условленное время демонстрируются специально созданные для этого новаторские перформансы.

[245]

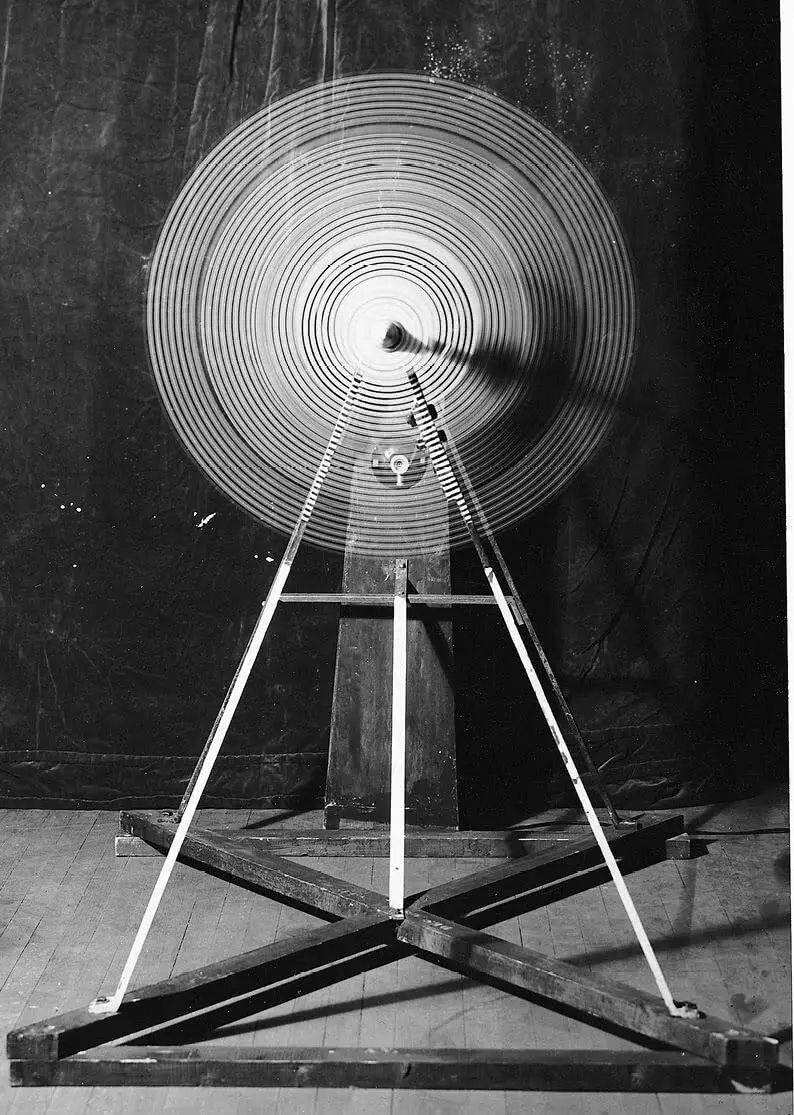

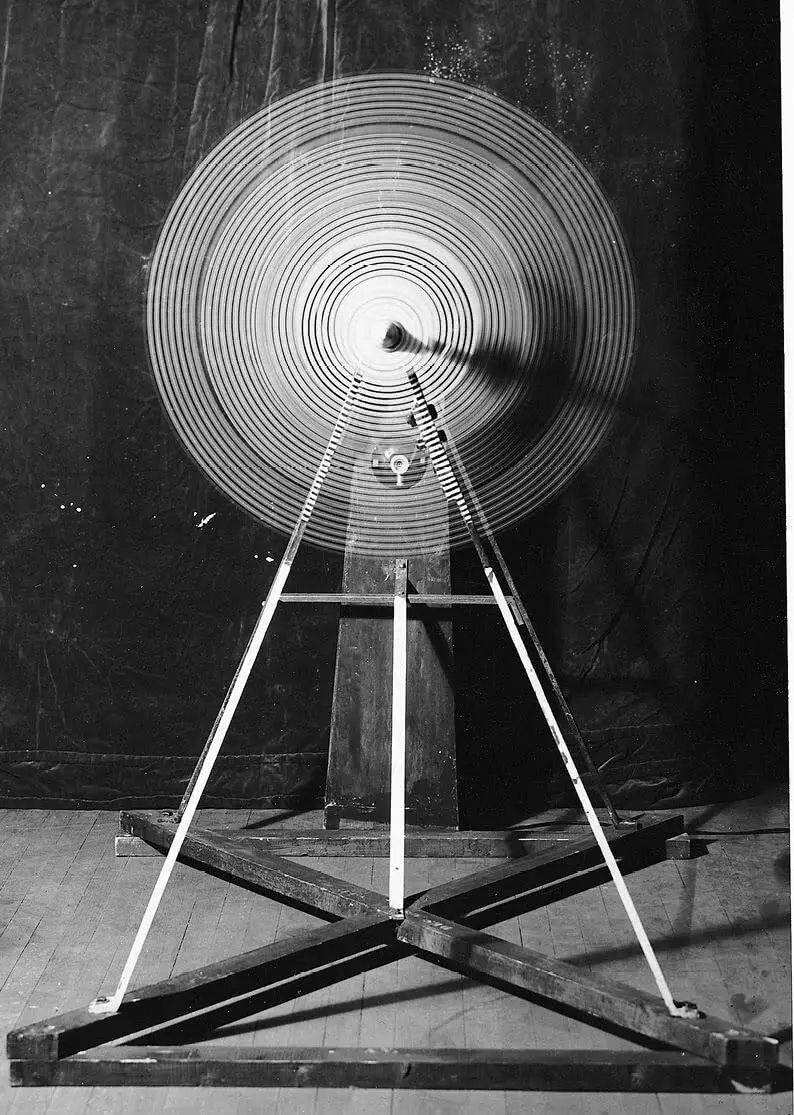

Марсель Дюшан

Вращающиеся стеклянные диски (Точная оптика). 1920

Вращающийся аппарат, сконструированный Дюшаном, — ранний пример «интерактивного искусства». Зритель становится активным участником создания работы.

Американский дуэт MTAA спародировал «Годичный перформанс» (1978) Точина Чи, который «заточил» себя в комнате на год. На видео под названием «Годичный перформанс. Видео» участники MTAA (www.mteww.com) сидят в двух идентичных комнатах (специально сконструированных и оснащенных грубо сколоченными кроватями и столами). Как и Чи в своем перформансе, они заняты рутинными делами, но, в отличие от китайского художника, делают это на камеру, как будто ведущей прямую трансляцию, и приглашают зрителей смотреть на них весь год. Благодаря магии монтажа это вполне возможно, нашелся бы зритель. Художники не тратили на перформанс целый год своих жизней; они отсняли лишь несколько часов и закольцевали видео, увеличив его продолжительность до 31 536 000 секунд. Кевин (род. 1967) и Дженнифер (род. 1968) Маккой изобрели собственный жанр медиаперформанса: художники составили цифровой каталог всех сцен из сериала «Старски и Хатч», который крутили по телевидению в 1980-е годы, и показали его на нескольких экранах в инсталляции «Каждый кадр, каждый эпизод» (2001). Зритель мог проиграть целый сезон «на перемотке». Забавная и тревожная, отчасти фетиш, отчасти деконструкция, эта работа подражает потребительской природе коммерческого телевидения.

Еще одна превалирующая форма сетевого искусства — базы данных, то, о чем Лев Манович сказал бы «информация как эстетика». Художники, в числе которых Брэдфорд Пэйли и пионеры интернета Джоан Хемскерк, Дирк Песманс (также известная как jodi) и Вук Косич, использовали заимствованные данные и внутренние компьютерные данные, добиваясь порой головокружительного эффекта. Основным материалом их творчества является время: его сжимают, растягивают, преломляют, им манипулируют. Так, Пэйли в работе «TextArc» (2002, www.textarc.com) размещает полный текст «Алисы в стране чудес» на одной странице сайта, сверстав его таким образом, чтобы он выглядел как карта новой галактики.

Следует еще раз отметить, что сетевое искусство, уже довольно разнообразное и утонченное, все еще очень молодо, как и сама мировая паутина. На момент написания этих строк художественное сообщество немногим способствовало развитию искусства в сети. Один из первых сетевых артсервисов, оказывавших поддержку этой новой форме искусства, ädaweb, закончил свою деятельность, его архив перешел к Центру искусств Уокера в Миннеаполисе, а тот, в свою очередь, заморозил сетевые проекты в 2003 году. Кто-то может заметить, что так же, рывками, развивался видео-арт, однако на самом деле работы видеохудожников принимало куда больше музеев и галерей, чем творения сетевых. Одна из ключевых причин — интерес к видео со стороны художников, добившихся успеха в других медиа, вроде Ричарда Серры, Вито Аккончи и Брюса Наумана, и, если говорить об Аккончи и Наумане, интерес весьма сильный. Даже несмотря на это видео-арту понадобилось двадцать лет (с 1965 по 1985 год), чтобы укрепить свои позиции на международных художественных выставках.

Сетевое искусство, существование которого обусловлено наиболее демократичной, в самом широком смысле этого слова, технологией — интернетом — имеет иную судьбу. Не стоит забывать, что доступ к интернету обусловлен в том числе и экономическими причинами, однако это чрезвычайно открытая и изменчивая среда, по крайней мере сейчас. Для людей это может быть благом, но с точки зрения рынка — это недостаток. Сложившаяся система галерей, коллекционеров и музеев не привечает искусство, которое находится в открытом доступе. В рамках сетевого искусства налаживается своя система распространения и формируется свой круг авторитетов. Некоторые художники (к примеру, Джон Ф. Саймон и Брэдфорд Пэйли) продают свои работы на персональных сайтах. Другие вообще отказались от цели попасть в галерею или в музей, считая их пережитком прошлого, реликтом досетевой эпохи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу