Памятен мне этот собор тем, что в былые времена настоятелем его был отец Петр Белавин, родственник Святейшего Патриарха Тихона. Грустно памятен он мне и тем, что известный законоучитель Двинской женской гимназии отец Феодор Румянцев в 1919 году был расстрелян. Я видел его лежащим в гробу. Вспоминается мне и убиенный отец Петр Цитович, на отпевании которого я был. С грустью вспоминаю я этот собор сейчас, потому что его, увы! – уже нет. Он был снесен с лица земли. То же сделала безбожная власть и с Двинской Успенской церковью. В обоих этих храмах я неоднократно служил».

В 1934 году Латвийскую Православную Церковь громом поразила весть о злодейском убийстве архиепископа Рижского Иоанна. «Преемник владыки Иоанна, митрополит Августин, мой законоучитель, назначил меня на должность священника Рижского Свято-Троице-Сергиевского женского монастыря», – вспоминал отец.

« Основательницами монастыря были Мария Николаевна Мансурова и ее дочери Екатерина Борисовна и Наталья Борисовна. Они открыли в мае 1891 года детский приют и богадельню. Свято-Троицкая община была утверждена в ноябре 1892 года. В 1893 году была освящена церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, покровителя общины. Деньги на постройку собирали в Риге. Двадцать девять тысяч рублей пожертвовал император Александр III. Одним из жертвователей был преподобный Иоанн Кронштадтский, посетивший общину в 1894 году и предсказавший ее процветание. Вместе с храмом возникли три деревянных корпуса, один – примыкавший к храму, здание, где помещался приют со школой и просфорня с хлебной, караульная и причтовый дом. Позже сторожка была переделана в свечной завод. В 1909 году основательницу общины постригли в монашество с именем Сергии и возвели в сан игуменьи. Новый монастырь был открыт 19 мая 1902 года. Новый каменный собор был освящен в 1907 году. На постройку его император Николай II пожертвовал семьдесят пять тысяч рублей. В монастыре также была столовая для бедных, где ежедневно кормили более 150 человек».

( Сведения почерпнуты из «Всеобщего путеводителя по монастырям и святым местам Российской империи». Нижний Новгород, 1907.)

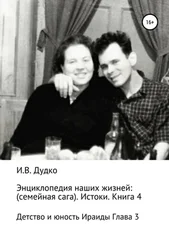

В Ригу наша семья переехала в 1936 году. Мне было четыре года, сестре два. Поселили нас в домике неподалеку от коровника. В первое же утро я поднялась рано и туда побежала, уж очень хотелось посмотреть на коров. «Мадам Свекла, мадам Свекла», – громко позвала я монахиню. Звали ее мать Фекла. Она страшно обиделась, и маме долго пришлось ее утешать и уговаривать, что, мол, девочка привыкла к городской жизни и не знает, как обращаться к монахиням. Позднее нас переселили в другой дом, с кустами сирени и цветочными клумбами перед домом и с огородом сбоку. В наш прежний дом поселили второго батюшку – отца Николая Виеглайса с женой и двумя дочерьми. Виеглайс по-латышски значит – «легкий», и в Риге много потешались над таким совпадением. Отец и о. Николай были очень дружны, относились друг к другу со вниманием и уважением. А мы дружили со старшей дочкой его Наташей. Марина была младше нас. Мою сестру в монастыре прозвали монастырским гудком, голос у нее был звонкий, и временами она громко ревела. Как-то, накануне ее дня рождения, мама ее уговаривала: «Вот завтра день твоего рождения, ты теперь будешь большой девочкой и перестанешь громко плакать». Галя проснулась и, увидев, что рост ее не изменился, завопила.

В детской комнате стоял застекленный книжный шкаф. Папа был страстным библиофилом. Постоянно пополнял свою библиотеку и меня не забывал. У него была печать – «Из книг священника Иоанна Легкого», у меня – «Из книг Ираиды Легкой». (Через много лет, в новом двадцатом первом столетии, после того как пала советская власть и мы стали общаться с семьями в Латвии, мой двоюродный брат Алик, сын тети Нюры, привез одну из моих книг с печатью «из книг Ираиды Легкой» – «Путешествие женщины на Шпицберген».)

Читать я научилась сама в раннем возрасте. Мама и тетя Нюра сидели в кухне и беседовали. Я пришла и заявила: «Я умею читать». «Да, да», – отмахнулись они, зная, что я многое знаю наизусть. «Дайте мне любую книгу», – разревелась я. Принесли одну из папиных книг, и я стала вслух читать. «Тут мы сообразили, что ты время от времени прибегала и спрашивала: «А это какая буква?» – вспоминала мама. Галя учиться читать не торопилась. «Пусть я буду безграмотной, – говорила она, – что нужно, Ирка мне прочтет». – «Ну, а если тебе нужно будет документ подписать?» – спрашивала мама. – «Я крестик поставлю», – не терялась сестра. Как-то раз меня наказали и поставили в угол рядом с книжным шкафом, где соседствовали книги Чарской и Луиз Мэй Олькотт (в переводе на русский), Надсон и Гумилев, русские классики. Я стояла и думала, что убегу к дедушке в деревню. Он иногда приезжал в Ригу с чемоданом, полным деревенских гостинцев. Это единственный случай наказания, который помню, а за что наказали – забыла.

Читать дальше