Перов использует диссонанс холодных и теплых тонов: красноватый свет окон гасится густыми зимними сумерками, а лимонно-желтый закат приобретает ледяной оттенок. Навстречу светящемуся небу устремлено все движение в картине, но небо так же негостеприимно, как неуютная улица и зловещий кабак.

Заставляя взгляд скользить по бороздам дороги, художник исподволь внушает томительное желание вместе с ощущением невозможности вырваться из этого унылого однообразия. Здесь, в отличие от прежних картин, нет вообще никакого повествования, и даже нечего «дорисовать» в воображении, разве что вспомнить некрасовские строки о том,что

За заставой, в харчевне убогой

Все пропьют мужики до рубля,

И пойдут, побираясь дорогой,

И застонут...

Но даже этот сюжет оказывается сведенным лишь к горящим окнам кабака. Оттого, что здесь «ничего не происходит», становится особенно тоскливо. Женская фигурка в санях ничего не выражает; собачка, которой в прежних картинах отводилась роль едва ли не самого активного действующего лица, не воет, не лает, не бежит, а просто стоит, и ее шерсть треплет поземка. Когда в картинах Перова хоть что-то происходило, и это происходящее было свидетельством зла, которое можно изжить и преодолеть, то предполагалось, по крайней мере, что это зло исчислимо, его можно назвать, на него можно указать. А здесь оно становится буквально безобразным, то есть не имеющим образа, неисчислимым и неопределимым. Вместо назывательной, содержательной функции слова первостепенное значение приобретает его интонация. Это музыка тоски, уныния и безразличия, монотонная жизнь, где не на чем остановить взгляд. Она не тусклая, не невзрачная, а вообще «никакая».

На первом плане слева в картине лежит сломанная веточка, точно такая же, как в Тройке. Эта деталь, по-видимому, «подсмотренная» Перовым в натуре и автоматически повторенная в двух картинах, вроде бы ничего не означает, кроме невнимания художника к мелким деталям, но одновременно способна вызвать досаду - «всюду одно и то же!», - относящуюся, в том числе, и к изображенной Перовым жизни, которая словно сосредоточена на «аршине пространства». Так же на большом временном промежутке повторяется в разных картинах (Чаепитие в Мытищах, Мальчик, готовящийся к драке, Рыболов), например, один и тот же глиняный кувшин.

Последний кабак у заставы. 1868

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Общеупотребительное выражение «творческий путь» есть следствие естественной потребности обозреть созданное любым художником в целом, в совокупности и в отношениях, линиях между отдельными произведениями, но также и между отдельными художниками. Само собой понятно, что эти линии, образующие траекторию пути, не существуют в момент совершения каждого отдельного шага. Так вот, при таком рассмотрении отдельных произведений и периодов под знаком целого, в творчестве Перова в последовательности чередований, группировок и соседств одних произведений и периодов относительно других вдруг проступает удивительная концептуальная логика. Например, отношения полярности между сугубо положительной настроенностью жанра

1870-х годов и сугубой критической направленностью жанра предшествующего десятилетия. Эта полярность приобретает характер программных манифестаций в случаях противоположности сходного. Такова перекличка обладающих непреложностью математической формулы триадических композиций в картине Тройка, являющейся безусловной кульминацией критического пафоса 1860-х годов, с открывающей 1870-е годы картиной Охотники на привале, где снова триада фигур, в которой воплощен слегка анекдотического свойства житейский юмор, разлитый во всех жанровых сценах Перова 1870-х годов. Причем, эта «смена вех» имеет здесь такой же принципиальный характер переворачивания на противоположные всех тезисов предшествующего периода, как то было прежде в Проводах покойника, относительно ранних произведений, или подобно тому, как в конце десятилетия бессобытийность Последнего кабака у заставы противопоставлена повествовательной детализации Сельского крестного хода, открывающего 1860-е годы.

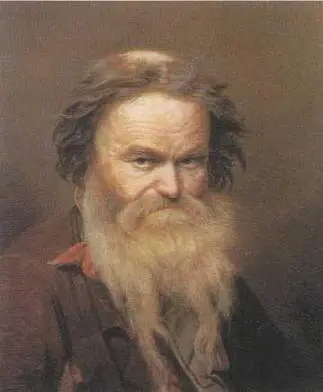

Фомушка-сыч. 1868

Читать дальше