В Проводах покойника лошадка и сани медленно преодолевали небольшой пригорок; здесь дети показаны быстро спускающимися с подобного же пригорка вниз.

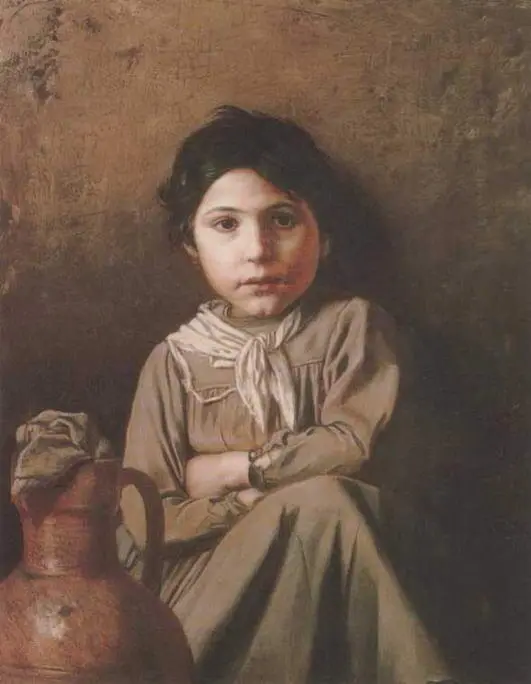

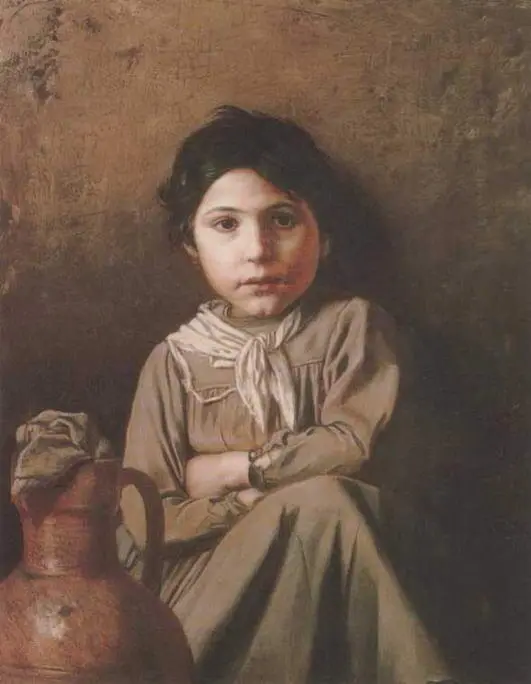

Девочка с кувшином. 1869

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Девушка

Рязанский художественный музей

Оледеневшая бочка с водой едва держится на санях. Движение мастерового позади саней выглядит достаточно устрашающе - только что дети с трудом преодолели подъем, и мастеровой, придерживающий или подталкивающий бочку, чтобы помочь им взобраться на пригорок, рискует в следующее мгновение разогнать ее по откосу прямо на детей.

Написанная в следующем году Утопленница потребовала долговременного труда: к ней было создано несколько живописных эскизов. Здесь следует отметить одну особенность перовского творчества - крайне скудное количество эскизов,набросков, натурных зарисовок - тех работ, где шлифуются зрительные впечатления, почерпнутые в процессе живого наблюдения. Картины Перова словно сразу рождаются готовыми, скомпонованными в соответствии с традиционными правилами. В них нет ничего случайного, мимолетного, того, что не «работает на идею», а подсказано прихотью натуры, изменчивой жизнью, отсутствует простое любование натурой. Это - свидетельство того, что художник в своих жанровых картинах прежде всего «сочиняет жизнь» по принципу правдоподобного, достоверного факта, где все, относящееся к сфере художественной игры, отброшено за ненадобностью. Конечно это вовсе не означает, что Перов не писал с натуры и не делал зарисовок, но он выискивал в натуре лишь то, что соответствовало установке его зрения, подходило под уже сочиненную жизнь - не натура подсказывала идею картины, а наоборот - придумав идею, Перов отправлялся на поиски соответствующей натуры.

Так было и с Утопленницей. История создания картины, точнее, история женщины, послужившей «моделью» для работы, описана Перовым в его рассказе 1880 года На натуре. Фанни под № 30. Перов рассказывает, как во время работы над картиной, в поисках подходящей натуры для фигуры утопленницы в морге (а именно там художник искал свою «модель»), он отыскал труп проститутки Фанни с биркой № 30. За несколько лет до этого Перов и его учитель Егор Васильев нашли Фанни в публичном доме (куда также зашли в поисках натуры), и уговорили ее позировать им (в Училище живописи, как, впрочем, и в Академии тогда не было обнаженных натурщиц, только натурщики). Во время одного из сеансов Фанни узнала, что позирует для образа Богоматери, и пришла в ужас: «“С меня... Матерь... Божию!.. Да ведь вы знаете, кто я такая!!. Ведь вы знаете, откуда вы меня взяли!.. И с меня, погибшей, презренной и развратной женщины, которой нет спасения!.. И с меня изображать лик пречистой девы Марии”... - простонала тоскливо Фанни и... горькогорько зарыдала...

Утопленница. 1867

Государственная Третьяковская галерея, Москва

О! Как это описание мое бледно и жалко сравнительно с действительностью!!! У меня не хватает ни умения, ни силы слова, чтоб хоть приблизительно передать этот, душу раздирающий вопль, это отчаяние сознавшей свою погибшую жизнь, великой грешницы!!.» - вспоминал Перов.

Несмотря на то, что Фанни умерла от чахотки и что на руке женщины в картине - обручальное кольцо, образ «погибшей великой грешницы» из рассказа и утопленницы из картины оказались совмещенными воедино, так что у зрителей, знакомых с рассказом Перова, не вызывает сомнения, что утопленница - падшая женщина, которую «среда заела», что дало повод одному из исследователей заметить: «Всем эмоциональным строем картины, напряженным ее драматизмом Перов говорит о трагедии чистой души. Он боготворит ее, как Достоевский Соню Мармеладову в Преступлении и наказании, за год до Утопленницы, появившемся в печати».

Картина имеет еще одну литературную параллель - стихи Томаса Гуда, английского поэта, высоко ценимого Перовым. По свидетельству единственного биографа Перова, замысел Утопленницы был навеян стихотворением Гуда Песня о рубашке:

Швея! Отвечай мне, что может

Читать дальше