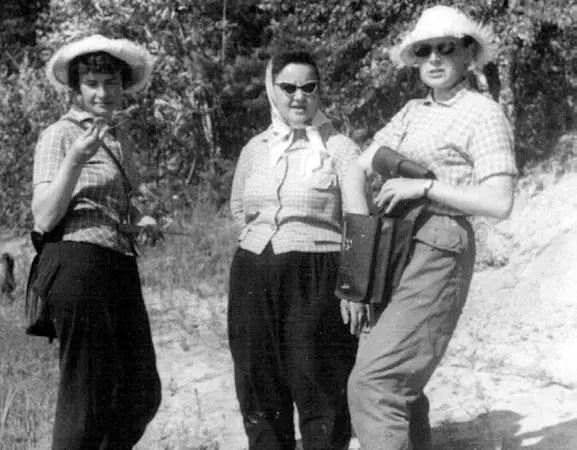

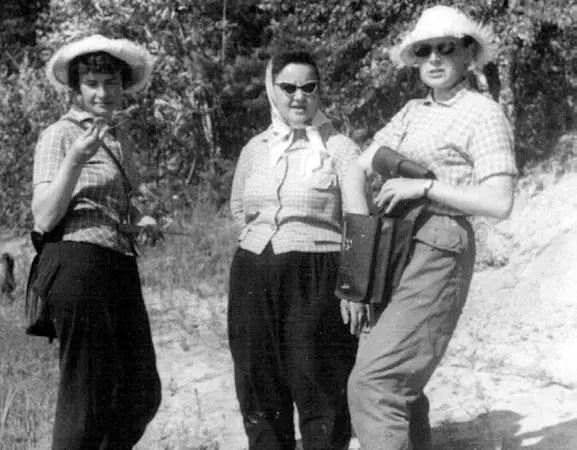

Слева направо: Н. А. Караваева, Л. К. Малик и Л. И. Мухина.

У озера все разбрелись, осматривая это необычное место. Я решила обойти озеро вокруг, со щупом, чтобы получить представление о характере торфяных залежей, их проходимости, водонасыщенности и др. И тут меня подстерегала серьезная опасность. Вблизи краевой части ряма одна моя нога вдруг глубоко провалилась в торф, выдавилась вода, и заколебалась вся поверхность торфа вокруг, постепенно погружаясь в воду. Я поняла, что наступила на сплавину и знала, что они образуются в самой глубокой части водоема. Я пыталась цепляться за осоки и пушицу, по которым только что прошла, но безуспешно – они выдергивались, а каждое приложенное усилие все глубже погружало меня в воду. Вода была уже по пояс. Я решила, что поплыву, но сплавинный торф очень плотно обмотал меня, полевую сумку, резиновые сапоги и лишал возможности сделать нужные свободные движения. Вода была холодная, 5–8 °С. Вдруг я увидела на довольно большом расстоянии Л. Ф. Куницына, он тоже обходил озеро. Я крикнула ему, что нужна его помощь, обязательно идти только по моей тропе, не доходя до сплавины. Он все понял, быстро оказался рядом, сначала протянул мне лопату, чтобы я приблизилась к «твердому берегу», а потом, взяв обе мои руки, вытянул меня. Леонида Федоровича я считаю своим Спасителем. Сильно сомневаюсь, что мне удалось бы выбраться самостоятельно. Все случившееся наглядно показало интересный механизм расширения болот, о котором я знала только из научной и художественной литературы. Озеро заполнило исходное, уже частично заторфованное понижение рельефа водой, стекающей из верхового болотного массива. Озерная вода «мешала» дальнейшему продвижению торфяника. В таких условиях проявляется механизм образования торфяных сплавин на поверхности замкнутых водоемов (для них употребляют и другие термины – зыбун, трясина, – но они более широкие по смыслу, поэтому менее определенные). На сплавинах торфяная залежь растет сверху вниз, а не снизу вверх, как на суходолах. Отдельные, плохо разложенные фрагменты ее нижней части отрываются и падают вниз, поднимая уровень дна озера. Если какие-либо внешние причины не мешают развитию этих процессов, то со временем сплавинный торф смыкается с донным и уплотняется. Формируется обычная «твердая» залежь и обычное болото, в таежных зонах, как правило, верховое. Поэтому возможно, что это чудесное озеро со временем целиком закроется сплавиной и, в конце концов, станет частью обширного верхового массива, но с весьма специфичной стратиграфией торфяной залежи. Только в ней и будет «записан» озерный этап существования этого участка. Весь наш отряд «загрустил» о бренности существования озера. Было одно «утешение», – сплавины растут очень медленно, и эта волшебная сказка, созданная природой, будет существовать долго, – сотни, а может быть, первые тысячи лет.

Н. А. Караваева на берегу живописного, но опасного озера.

В радиоуглеродной лаборатории нашего Института были датированы торфяные залежи Сытоминского профиля. На второй надпойменной террасе возраст всех залежей оказался около 8 тыс. лет (ранний голоцен), на первой – около 6 тыс. лет (средний голоцен). Скорость продвижения болот на суходолы была разной в течение голоцена, но особенно увеличилась в последние периоды в связи с похолоданием и увлажнением климата. В этом убедились Л. К. Малик и я, когда через 10 лет, в 1975 г. вновь прошли Сытоминский профиль, фиксируя изменения ландшафтных границ и уровня грунтовых вод. Даже за такой короткий срок были отмечены сдвиги границ заболачивающихся ландшафтов и болот в направлении расширения их ареалов.

С 1968 г. начальником всех почвенно-ландшафтных отрядов в Западной Сибири была автор этих строк. Вначале сезона мы посетили Кондо-Сосьвинский водораздел, проехав по новой построенной железной дороге Ивдель – Обь. Здесь у станции Тугр был стационар Почвенного института, где Наталья Михайловна Федорова (сотрудница отдела гидрологии почв А. А. Роде) в течение 5 лет вела наблюдения за гидротермическим режимом почв и получила очень интересные данные. Нужно признаться, нам хотелось посмотреть и железную дорогу. Конечно, строительство в условиях сильной заторфованности, длительной сезонной мерзлоты, обводненности было крайне тяжелым. Когда мы ехали по ней, полотно еще «оседало», поэтому поезд шел со скоростью 15–20 км/час. Стояла жаркая погода, но открыть окна было нельзя из-за гнуса – при такой скорости он быстро заполнял вагон, и избавиться от него было невозможно. Думаю, что это был первый, необходимый и проходящий этап в эксплуатации дороги.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)