Но был ты и другим! Сумеешь ли ты когда-нибудь подсчитать, сколько ты видел личных юбилейных торжеств с цветами и улыбками, со стихами и с подарками, с самоотчетами юбиляров и с искренними или дежурными преувеличениями и приукрашиваниями. Но, согласись, зал, ведь эти преувеличения были намного безобиднее лести, нередко украшавшей «выступления в прениях» по докладу кого-либо из руководителей Института.

Бывал ты и спортзалом, в котором в обеденный перерыв и после работы сражались в пинг-понг [14]. Ты, наверное, радовался вместе с нами, когда превращался в клуб. Здесь слушали устные рассказы Е. Ауэрбах и хохмы А. Каневского. Сидя плечом к плечу, мы аплодировали нашим собственным певцам и танцорам – тройке здоровых мужиков, исполнявших танец маленьких лебедей. Именно тут – на этом месте, где сегодня возвышается на подиуме стол президиума. А капустники? Вспоминаешь ли, как сгибаясь от хохота, смеялся над самим собою акад. И. П. Герасимов – смеялся над святым Иннокентием в исполнении Д. А. Тимофеева. Смеялись и мы с тобою над вечной сказкой о новом здании Института.

Ты, зал, не мог не радоваться детскому разноголосью и блеску глаз на елках и, возможно, нежился в лучах внимания украшавших тебя членов родительского комитета.

А что нам стоило превратить тебя в танцзал? И как только мог твой паркет выдержать бешеный ритм конкурса на лучшее исполнение рок-н-ролла? Помнишь его лауреатов – Э. О. Фриденберг и В. О. Таргульяна? Был ты и банкетным залом – с застольем, накрытыми белыми скатертями столами, тостами, громкими застольными песнями, с торжественным мощным «гимном географов», исполнявшимся стоя. Вряд ли ты забыл лезгинку, которую станцевал в 3 часа ночи, после банкета по поводу защиты, выпускник нашей аспирантуры – ныне профессор Г. К. Габрелян. А ходил он на протезах…

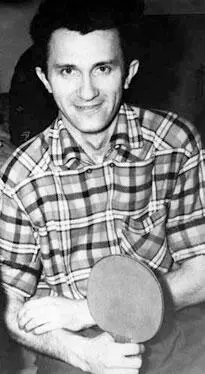

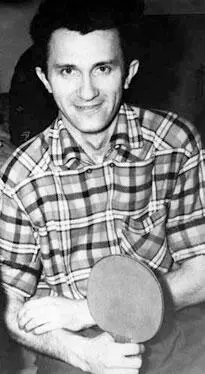

Чемпион института по пинг-понгу В. М. Котляков.

Конечно, твои стены помнят и то, чего я не знал, и то, что я помню и о чем не хочу говорить, и то, что я не могу простить себе, и то, что я не могу простить другим. Ты, безмолвный и казавшийся просто обычным помещением, на самом деле помогал нам чувствовать себя единым целым. Пестрым по способностям и по научным интересам, добывающим свои знания на достаточно удаленных друг от друга урочищах экспедиционного поля, простирающегося практически от Шпицбергена до Антарктиды. Меняющим свои поколения. Но всегда единым.

Если обратиться к ученым словам, то, пользуясь терминами Льва Гумилева и Петра Савицкого, ты выполнял функцию «месторазвития» особого и неповторимого географического мира или особого субэтноса – коллектива Института географии. Ты долго выполнял эти функции. Тебе и дальше придется быть центром обмена мыслями, формирования концепций, выработки стратегии дальнейшего развития, центром общих событий, не вмещающихся в стенах наших многолюдных комнат и многочисленных подвалов. Что же – такова твоя судьба.

Я надеюсь, что мы не оставим вниманием и заботой этот наш зал, помогающий всем нам, кто собирается и общается в стенах дома № 29 на Старомонетном, избежать судьбы людей, родства не помнящих – судьбы манкуртов.

Прим. редактора-составителя.

Написано в декабре 1993 г. Опубликовано в книге В. С. Преображенский «Я географ». М.: Геос. 2001. С. 223–227. Печатается с небольшими сокращениями.

А. Н. Маккавеев, Л. Е. Сетунская

Необычная защита, состоявшаяся в нашем конференц-зале в 1953 г.

Для всей страны 1953 г. был переломным; этого не знает только ленивый и нелюбопытный. Но сейчас почти не осталось старожилов Института географии, которые бы знали, а тем более были очевидцами защиты докторской диссертации, состоявшейся точно 5 марта того года, в день смерти И. В. Сталина.

Соискателем был докторант Института Николай Иванович Маккавеев. Обе его защиты проходили в экстремальной обстановке. Кандидатская – в блокадном Ленинграде 18 октября 1941 г.; отпросился в город практически с передовой (понтонной переправы на Невской Дубровке) и едва добрался вовремя на свою защиту в педагогический институт им. А. И. Герцена. После было тоже не сладко: наказание за опоздание в часть, затем тяжелое ранение, голодный госпиталь, эвакуация по «Дороге жизни». В конце 40-х, начале 50-х гг. ХХ века работая в ЦНИИРФе (Центральном научно-исследовательском институте речного флота) Маккавеев готовит докторскую диссертацию. Заканчивает ее к осени 1952 г. Сохранился предварительный отзыв:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наиль Выборнов - Метро 2033 - На пепелищах наших домов [litres]](/books/399332/nail-vybornov-metro-2033-na-pepelichah-nashih-domo-thumb.webp)